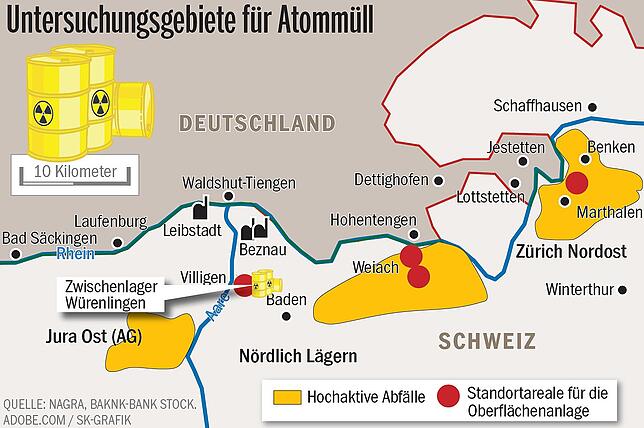

Der Bau eines Atomendlagers an der deutschen Grenze rückt näher. In den kommenden elf Jahren soll entschieden werden, wo genau der strahlende Müll der Schweiz vergraben wird. Unter den drei möglichen Standorten scheint derzeit Weiach (im Bereich Nördlich Lägern) gegenüber dem deutschen Hohentengen zu den Favoriten zu gehören. Was die Lage auch für eine Oberflächenanlage so brisant macht: Dieser Standort liegt in der Einflugschneise des Flughafens Zürich.

Anfang März endete die Öffentlichkeitsbeteiligung im Standortsuchverfahren für ein Atomendlager. Zahlreiche Verbände, Behörden und Bürger gaben ihre Stellungnahmen ab. Während die Auswertung beim Bundesamt für Energie (BFE) andauert, setzt die Nagra (Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle) ihre Arbeiten fort.

Die grüne Atom-Expertin Sylvia Kotting-Uhl aus Karlsruhe spricht in dem Zusammenhang von einem irritierenden Vorgang. „Dieses Vorgehen weckt Zweifel, wie ernsthaft und ergebnisoffen das BFE mit kritischen Stimmen umgehen wird“, erklärte sie gegenüber dem SÜDKURIER.

Kotting-Uhl ist Vorsitzende des Umweltausschusses im Deutschen Bundestag. „Eine Antwort gibt es noch nicht“, erklärte die Abgeordnete weiter. „Ich hoffe, das ist ein Indiz für eine gründliche Auseinandersetzung des Schweizer BFE mit allen Stellungnahmen. Beim gefährlichsten Müll gilt ganz besonders ‚Gründlichkeit vor Schnelligkeit’.“ Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Etappe 2 hatte sie eine umfangreiche Stellungnahme nach Bern geschickt. Darin übt sie scharfe Kritik an der Nagra, die die entscheidenden Standort-Untersuchungen vornimmt. Weil die Genossenschaft zum erheblichen Teil den Betreibern der Schweizer Atomkraftwerke gehört, spricht die deutsche Politikerin von einem Interessenkonflikt.

„Denn mit dieser Struktur befinden sich genau diejenigen an einer entscheidenden Stelle des Verfahrens, die naturgemäß ein Interesse an einer möglichst kostengünstigen Entsorgung haben.“ Kotting-Uhl verweist auf entsprechende Erfahrungen in Deutschland im Zusammenhang mit der Einlagerung von Atommüll in das ehemalige Salzbergwerk Asse (Niedersachsen), die heute ein teurer Sanierungsfall ist.

Hinzu kommt: Die Schweiz hat nicht das Abkommen für eine Strategische Umweltprüfung (SUP) unterzeichnet. Wäre sie ein Mitgliedstaat, dann hätte sie sich dazu verpflichtet, Alternativen zu einem Standort grenzüberschreitend zu betrachten, folgert Kotting-Uhl. Damit befinde sich die Eidgenossenschaft „nicht mehr vollständig auf der Höhe internationaler Umweltschutz- und Öffentlichkeitsbeteiligungs-Anforderungen“, urteilt die Politikerin und verspricht: „Nachdem das Schweizer BFE seine Entscheidung getroffen hat, sollte sich der Umweltausschuss damit befassen. Das werde ich dann beantragen.“

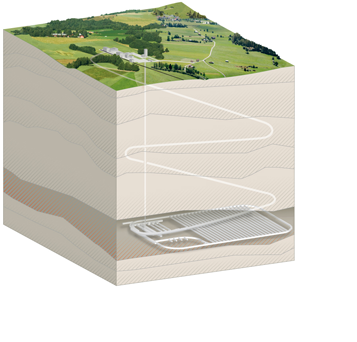

Und so könnte auch der Standort Weiach verstärkt in die Kritik geraten. Schon heute fliegen täglich über 100 Passagiermaschinen im Anflug auf Zürich darüber – 800 bis 900 Meter hoch. Deutsche Politiker haben diese Risiken bislang zurückhaltend kommentiert. Anders die Bürgerinitiative gegen Flugverkehrsbelastung am Hochrhein. Deren Mitglied Wolfgang Schu verweist auf die sogenannte Heiße Zelle in der Oberflächenanlage eines solchen Tiefenlagers. Darin werden die angelieferten Castoren geöffnet und der Inhalt für die Endlagerung neu verpackt. „Sollte der Standort Weiach gewählt werden, würde sich das Risiko, dass eine der Atomanlagen getroffen wird, durch einen Absturz deutlich erhöhen.“

Standortfindung bis 2029

Die Schweiz sucht seit 2008 nach einem Endlager-Standort für schwach- mittelaktive sowie hochradioaktive Abfälle. Für schwach- und mittelaktive Abfälle kommen Jura Südfuss, Südranden, Wellenberg, Jura Ost, Nördlich

Lägern und Zürich Nordost infrage.

Die drei zuletzt genannten sollen in der sogenannten dritten Etappe vertieft untersucht werden. Bis zum Ende 2029 soll diese abgeschlossen sein, spätestens 2060 soll das Endlager in Betrieb gehen.