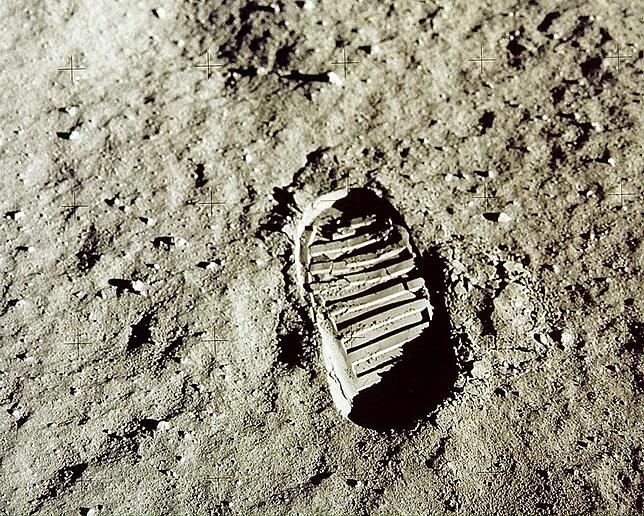

Die Checklist ist auf Buzz Aldrins Handschuh genäht. Für den zweiten Menschen auf dem Mond – gut 20 Minuten nachdem Neil Armstrong am 21. Juli 1969 den Erdtrabanten als erster betreten hat – enthält sie 32 Aufgaben. Punkt 7: „Photo Footprint“. Aldrin richtet die Kamera nach unten, Blende und Belichtung können mit Hilfe eines Hebels am Objektiv gewählt werden. Dann drückt er mit dem dicken Astronautenhandschuh auf den extra großen Auslöser der eigens für diese Mondmission konstruierten Kamera. Es entsteht ein Bild für die Ewigkeit. Aldrins Fußabdruck im Mondboden, eine Ikone der Fotografie.

„Die Bilder der Apollo-Missionen waren keine Schnappschüsse“, sagt Vladan Blahnik bei einer Führung durch das Zeiss Museum der Optik in Oberkochen (Ostalbkreis). „Alles war systematisch geplant“, erklärt der leitende Zeiss-Ingenieur für die Entwicklung optischer Systeme. 50 Jahre nachdem Armstrong und Aldrin als erste Menschen auf dem Mond waren, ist den Apollo-Missionen der Nasa in Oberkochen eine Sonderausstellung gewidmet.

Die Schau erinnert an eine schwedisch-schwäbische Forschungskooperation, auf die Zeissianer heute noch stolz sind. Seit Anfang der 1950-er Jahre setzte das 1941 von dem Fotografen und Erfinder Victor Hasselblad (1906-1978) gegründete Familienunternehmen Hasselblad AB in Göteborg für seine Kameras Objektive aus Oberkochen ein.

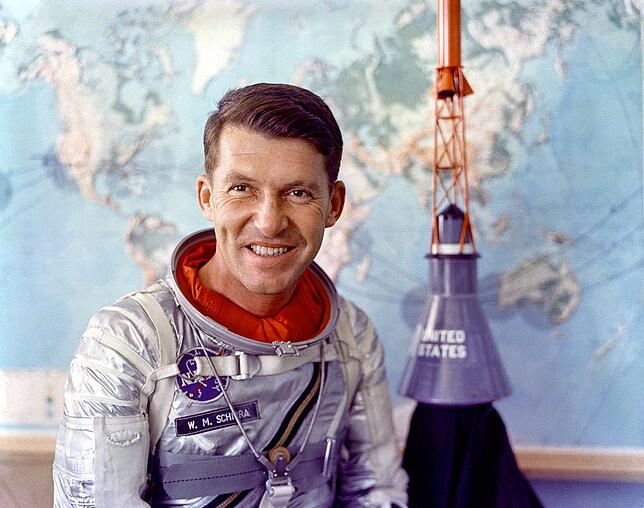

1962 kaufte der US-Astronaut Walter Schirra in einem Fotogeschäft in Houston eine solche Kamera und nahm sie mit auf einen Flug des Mercury-Programms der Nasa. Schirras Aufnahmen erregten weltweit Aufmerksamkeit.

„Bei der Nasa erkannte man nun rasch, wie wichtig die Fotografie für die wissenschaftliche Dokumentation der Raumfahrt und für ihre öffentliche Darstellung ist“, sagt Zeiss-Techniker Blahnik.

Längst war auch klar, dass Serien-Kameras den Anforderungen im All kaum gerecht werden konnten. 1965 beauftragte die Nasa Hasselblad und Zeiss mit dem Bau neuer Systeme für Weltraumeinsätze: Gefragt waren „Linsen für die Extrembedingungen des Mondes“. Sie mussten in der Lage sein, Erschütterungen auszuhalten oder auch bei Temperaturen zwischen Schatten und Sonne von minus 186 bis plus 114 Grad zu funktionieren.

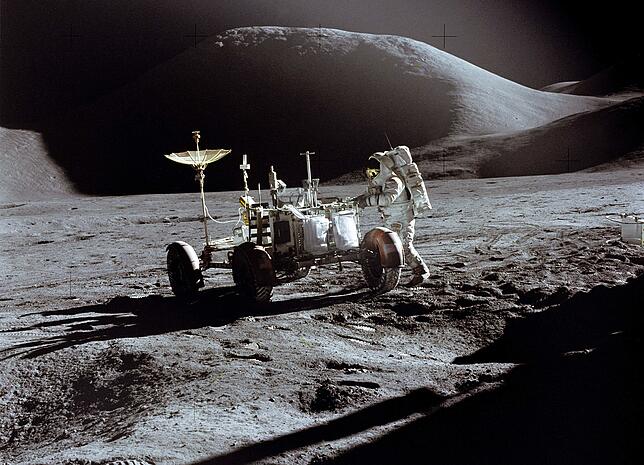

Auf allen Apollo-Flügen und bei späteren Missionen setzte die Nasa Objektive aus Oberkochen ein. Rund 33 000 Bilder wurden damit aufgenommen.

Wozu die Kreuze auf den Fotos?

Damit die Weltraum-Linsen der Schwerelosigkeit und extremen Temperaturschwankungen gewachsen waren, wurden die Schmierstoffe in den beweglichen Teilen durch Trockenschmierstoffe ersetzt. Zudem wurden die Objektive nicht vollständig beschichtet, um ein Ausgasen zu verhindern. Durch mattschwarze Lackierungen wurden Reflexionen bei Aufnahmen aus dem Raumschiff heraus vermieden. Auf Wusch der Nasa wurden kleine Vermessungskreuze in die Linsen integriert, die später die Auswertung der Fotos erleichterten.

Konstruiert wurde die in Fachkreisen teils als legendär geltenden Objektive von Mathematikern, Physikern und Optikern. Die Spanne reichte vom Weitwinkel-Objektiv Biogon 60 mm/5.6 der Apollo-11-Mission bis hin zum Planar 50 mm/0.7, dem seinerzeit lichtstärksten Objektiv der Welt. Mit letzterem gelangen Fotos und Filmaufnahmen selbst bei sehr dunklen Verhältnissen.

Das Ende als Mond-Müll

Auf unserem Nachbarplaneten blieb übrigens so einiges an schwedisch-schwäbischer Technik zurück: Weil vor allem Mondgestein und Bodenproben mitgebracht sollten, musste beim Rückflug zur Erde Gewicht gespart werden – elf der insgesamt zwölf eingesetzten Kameras mussten deshalb auf dem Mond bleiben.