In Villingen erinnert man sich noch gut, ansonsten dürfte es weitgehend vergessen sein: Die Stadt war einst eine Kasernenstadt. Im Gegensatz zu größeren Garnisonsstädten, in denen die militärischen Anlagen weniger auffallen, war das in Villingen anders: Der Westen der Stadt jenseits der Brigach wurde von zeitweise drei Kasernen stark dominiert. Die Stadtentwickler beschäftigt diese intensive Präsenz noch heute.

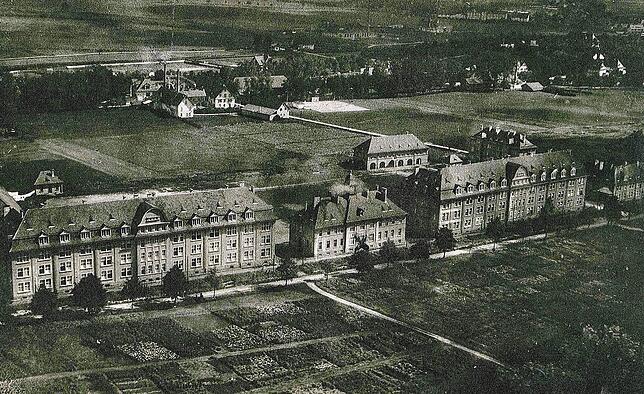

Diese bewegte Geschichte begann 1917 im Ersten Weltkrieg mit dem Bau der späteren Richthofenkaserne und endete erst 1999 mit dem Abzug der letzten französischen Einheit.

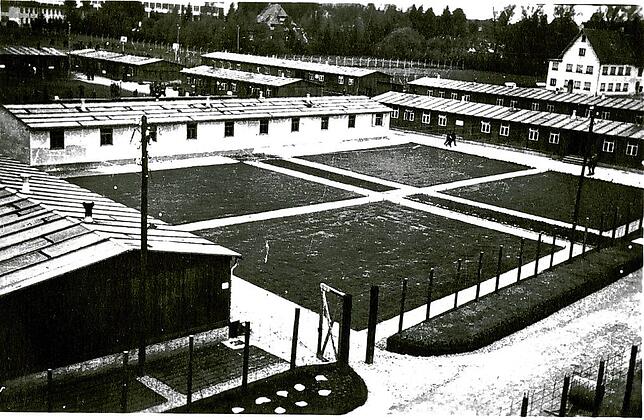

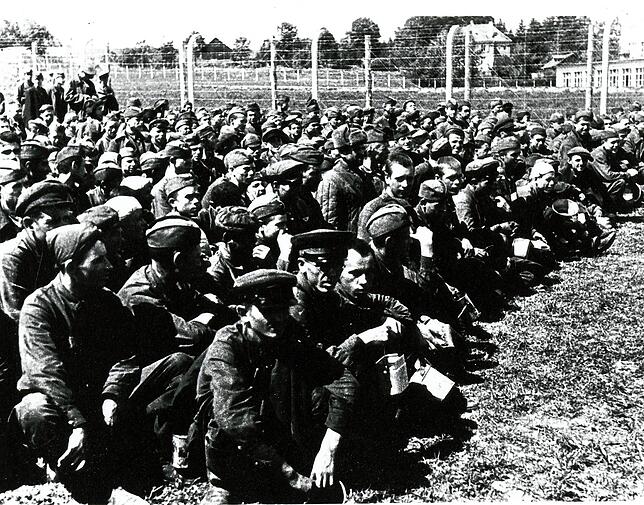

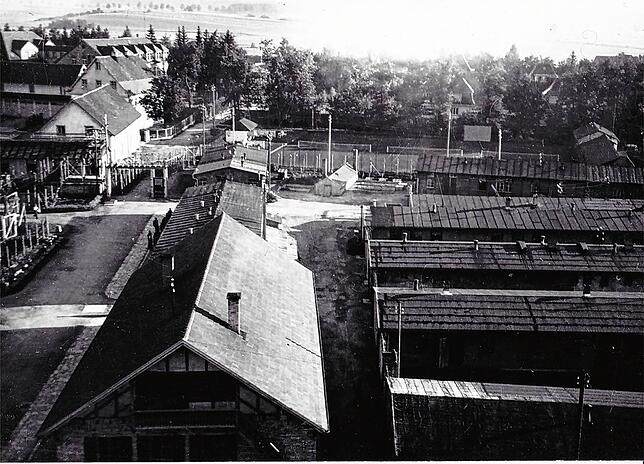

Weniger gut bekannt ist, dass während des Zweiten Weltkriegs eines der größten Gefangenenlager Süddeutschlands in Villingen lag. Das Stalag (Stammlager) V B. Zu NS-Verbrechen kam es dort nicht. Aber Stacheldraht, Baracken, Hundezwinger und tausende Gefangene verpflichten zur Erinnerung.

Dieser Auftrag nimmt in Villingen Gestalt an, um Spuren zu sichern und Gedenken zu ermöglichen. Viele Kriegsgefangene des Stalag hatten in der Sowjet-Armee gedient, von der nach dem Überfall der Wehrmacht am 22. Juni 1941 hunderttausende Soldaten in deutsche Hände fielen.

Andere Insassen des Villinger Lagers kamen aus Frankreich, England, den USA oder Jugoslawien. Rund 30.000 Männer durchliefen das Lager von 1940 bis 1945. Vermutlich lebt von ihnen keiner mehr. Besuche früherer gefangener Franzosen in der Stadt liegen schon lange zurück.

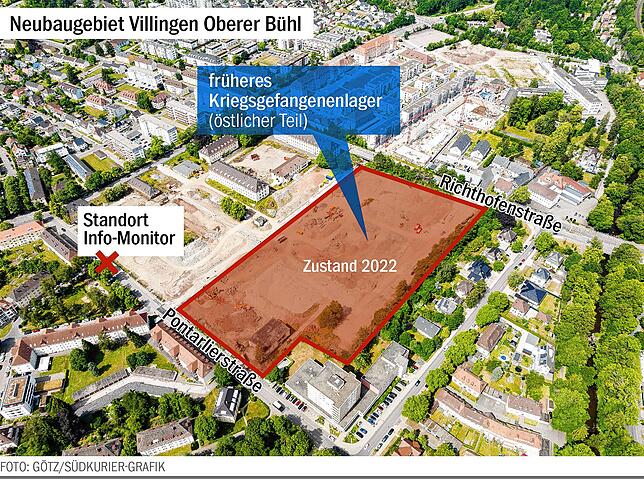

Mit dem früheren Stadtarchivar Heinrich Maulhardt (72) umrundet der SÜDKURIER-Autor den sieben Hektar großen östlichen Teil des alten Stalag-Geländes, auf dem sich im Krieg 15 Baracken, darunter der Küchenbau, nebeneinander angeordnet ausdehnten. Es ist nach dem Abbruch der Hallen und Schuppen, die die französische Armee seit 1946 nutzte, eine Brache, die auf Neubebauung wartet.

680 Wohnungen eines schicken Stadtquartiers sollen entstehen, wo im Krieg die Gefangenen hausten – kaum 10 Gehminuten von der historischen Altstadt entfernt. Das Lager war in der Stadt also gut bekannt, zumal der Bau neuer Gebäude für die Wehrmachtskasernen dort in den 30er-Jahren einen Aufschwung genommen hatte. Doch kam einer weiß so genau wie Heinrich Maulhardt, wo die Gebäude standen, wo Eingang und Wache lagen, wo eine Großküche hochgezogen wurde.

Der Historiker hat über das Stalag Zeitschriften-Aufsätze geschrieben, Fotos, Pläne und Dokumente gesammelt. Aber Maulhardt ist wichtig, dass Gedenken an Ort und Stelle passiert. „Wir müssen mit einem Geschichtslehrpfad an die Ereignisse von damals erinnern“, sagt der Pensionär.

Zwar seien die zeitweise bis zu 4000 Gefangenen unter dem Befehl des Lagerkommandanten Johannes Götz anständig behandelt worden. Man dürfe aber nicht vergessen, dass die meisten der 1945 freigelassenen Sowjetsoldaten daheim Haft und Terror erlebten, weil Machthaber Josef Stalin sie als Kollaborateure verfolgte.

Archäologen graben nach

Maulhardts Beharrlichkeit hat dazu beigetragen, dass 2022 auf dem Gelände durch das Landesdenkmalamt archäologische Grabungen vorgenommen wurden. Essgeschirr und Besteck, Zahnbürsten, Uniformknöpfe, Erkennungsmarken und Patronenhülsen kamen zum Vorschein.

Eine eher magere Ausbeute, die mit der Weiternutzung des ehemaligen Wehrmachtsareals durch die französische Armee zu erklären ist, die hier Nazis inhaftierte und das Gelände dann als Mangin-Kaserne nutzte.

Diesem Teil seiner Stadtgeschichte will man sich im Rathaus stellen. Auf Anfrage verweist man auf eine Informations-Stele an der Pontarlierstraße auf der Höhe Goetheplatz. Auf dem Monitor erfahren Besucher auch etwas über das Stalag. Ob aus diesem Anfang ein Lehrpfad mit – wie vorgeschlagen – einem Gedenkort wird, ist noch nicht entschieden. Das richte sich nach Art und Umfang der künftigen Bebauung, wie es im Rathaus auf Anfrage heißt.