Herr Leonhard, manche Historiker schätzen, dass die Spanische Grippe weltweit zwischen 50 und 100 Millionen Menschen getötet hat. War diese Pandemie die größte Vernichtungswelle seit der Pest im Mittelalter?

Schätzungen in dieser Höhe sind umstritten. Es gibt aber eine realistische Untergrenze. Demnach kamen zwischen 20 und 25 Millionen Menschen ums Leben. Aber selbst wenn man nur diese Zahl zugrunde legt, kamen durch die Grippe mehr Menschen ums Leben als durch unmittelbare Konsequenzen des Weltkriegs. Das ist eine enorme Dimension. Wir wissen nicht genau, wie viel Menschen der Pest im 14. Jahrhundert zum Opfer fielen. Aber für das 19. und 20. Jahrhundert war die Spanische Grippe von 1918/19 der heftigste weltweite Einschnitt.

Warum musste gerade Spanien für den Namen der Pandemie herhalten?

Das ist ein interessanter Punkt. Spanien nahm nicht am Ersten Weltkrieg teil, sondern war neutral. Daher war die Pressezensur dort laxer und die Journalisten waren freier in ihrer Berichterstattung. So wurde ab April/Mai 1918 über das neue Phänomen einer extrem heftigen Influenza berichtet. Das hatte nichts mit der Herkunft der Grippe zu tun. In anderen Ländern deutete man die Berichte aber als Beweis dafür, dass Spanien das Ursprungsland der Pandemie sein müsse.

Aber die Seuche entstand ganz woanders?

Nach den neuesten Forschungen lag der Ursprung in den USA, wahrscheinlich in einem Militärcamp im Bundesstaat Kansas. Von dort verbreitete sie sich in weitere Ausbildungslager und nahe gelegene Städte, dann durch Truppentransporte schließlich nach Europa und in andere Weltregionen. Die damalige Benennung der Grippe beweist, wie stark die zeitgenössischen Medien – wie heute bei Corona auch – die Frage des Ursprungs in den Blick nehmen: Das ist Teil der Suche nach einer Erklärung.

Heute kennt jeder Schüler den Begriff der Pest, aber nur historisch Interessiere haben von der Spanischen Grippe gehört. Warum ist aus ihr kein kollektives Narrativ geworden? Liegt das am Ersten Weltkrieg?

Das ist wohl der entscheidende Punkt. In meinem Buch über das Ende des Ersten Weltkriegs habe ich die Spanische Grippe die „Katastrophe im Schatten der Katastrophe„ genannt. Die Menschen im letzten Kriegsjahr und vor allem während der extrem tödlichen Grippewelle zwischen Oktober und Dezember 1918 waren mit so vielen anderen existenziellen Problemen konfrontiert: Kriegsende, Niederlage, Revolution, Demobilisierung und Heimkehr der Soldaten, teilweise Bürgerkrieg und andauernde Versorgungskrisen. Die Grippe fügte sich in diesen Eindruck eines allgemeinen Umsturzes ein, aber sie blieb im Schatten der überwölbenden Katastrophe des Krieges und seiner unmittelbaren Konsequenzen.

Das heißt, die Grippe ging ins große Chaos mit ein?

Anders als die politischen Umstürze wie die Revolution in Deutschland blieb die Spanische Grippe opak, sie war viel weniger fassbar für die Menschen. Sie war kein „Zentralereignis“, das man an einem Tag wie dem 9. November 1918 festmachen konnte. Die Grippe begleitete diese Krisenphase eher wie ein Grundrauschen.

Die Spanische Grippe grassierte nicht nur bei den alliierten Truppen sondern auch in der deutschen Armee. Kann man sagen, dass sie den Krieg verkürzt hat?

Es gibt diese These – sie stützt sich auf die Krankmeldungen in der Truppe seit Spätsommer 1918, die unter „Frontfieber“ gelistet wurden, denn von Spanischer Grippe war noch nicht die Rede. In der Obersten Heeresleitung (OHL) interpretierte man das zum Teil als „Simulantentum“ und unterstellte den Soldaten, dass sie durch Nachrichten aus der Heimat defätistisch würden – hier deutete sich die Dolchstoßlegende an. Aber die hohe Todesrate der Grippe wurde erst im Herbst erreicht, als der Krieg militärisch längst entschieden war. Die OHL hatte die deutsche Niederlage eingestanden, bevor die Grippe ihren Höhepunkt erreichte.

Die Grippe hatte also keine Bedeutung für die Kriegsereignisse?

Ihre Folgen trugen auf der Seite der Alliierten zum Eindruck einer weitgehenden Erschöpfung der eigenen Truppen bei. Das beeinflusste die Entscheidung, Deutschland militärisch nicht zu besetzen, weil es eine faktische Fortsetzung der Kampfhandlungen bedeutet hätte..

Wie war die körperliche Verfassung der Deutschen als sie mit der Spanischen Grippe konfrontiert wurden? Sie kann nach vier Jahren Krieg nur schlecht gewesen sein . . .

Gegen Infektionen sind vor allem diejenigen geschützt, die über ein intaktes Immunsystem haben, gut ernährt sind und die im weitesten Sinne nicht unter Stress stehen. Die Gesellschaften Ende 1918 aber waren in ganz Europa ausgezehrt, wobei die Lage durch die verheerende Ernährungslage in Deutschland und Österreich-Ungarn noch schlimmer war. Dazu kam der Mangel an Medikamenten und die angespannte Situation im Gesundheitswesen.

Wie sah die aus?

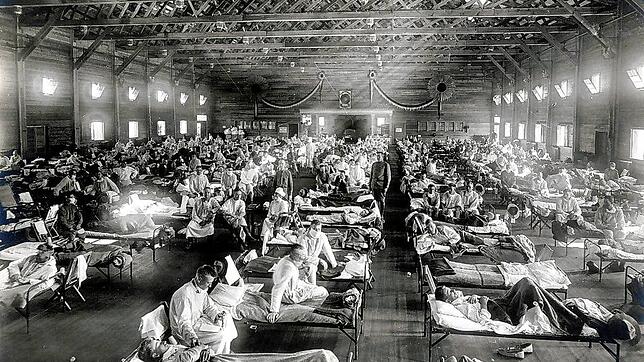

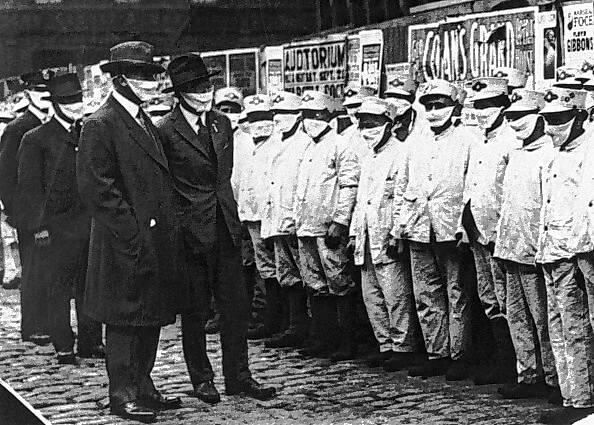

Die Grippe konnte sich auch deshalb so schnell ausbreiten, weil in Krankenhäusern und Lazaretten so viele verwundete Soldaten behandelt wurden. Durch die permanente Überbelegung lagen Kranke dicht beieinander, Wäsche und Bettwäsche wurden kaum gewechselt. Das war für die Verbreitung des Erregers eine geradezu ideale Situation. Dazu kommt die erhebliche Mobilität der Menschen durch heimkehrende Soldaten, Versorgungskolonnen und Truppentransporte. In der derzeitigen Krise bemüht man sich ja wie in China und Italien darum, die Mobilität der Menschen einzuschränken. Das ging damals nicht.

Manche Historiker sagen, die Schweiz sei durch die Grippe an den Rand eines Bürgerkriegs gebracht worden. Warum das? Die Schweiz hatte ja nicht am Krieg teilgenommen.

Die Schweiz hatte zwischen 25 000 bis 30 000 Grippe-Tote zu beklagen. Das war gemessen an der Bevölkerungsgröße ein sehr hoher Anteil. Mit der Bürgerkriegs-These muss man aber vorsichtig sein. Die Schweiz erlebte in der Endphase des Krieges eine starke innenpolitische Polarisierung durch die zum Teil gewaltsamen Konflikte zwischen Regierung und Gewerkschaften, die zu einem Landesstreik führten. Seine Ursachen liegen aber nicht in der Spanischen Grippe, auch wenn ihre Auswirkungen die Auseinandersetzung katalysierten.

Wo hoch lag die Sterberate der Pandemie?

Die Sterberate wird für die Spanische Grippe insgesamt auf über zwei Prozent geschätzt. Bei einer klassischen Influenza sind es um die 0,5 Prozent. Jetzt sprechen manche Experten beim Coronavirus von einem deutlich höheren Wert von über drei Prozent. Einerseits unterstreicht das die Dimension der derzeitigen Krise – andererseits sind wir dieser Pandemie aber bei weitem nicht so schutzlos ausgeliefert wie es die Menschen 1918/19 nach dem Weltkrieg waren.

Zur Person und Buchtopps

Jörn Leonhard, 52, ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas an der Universität Freiburg.

In seinem Standardwerk zur Geschichte des Ersten Weltkriegs (1914-1918) schreibt der Historiker auch über die Auswirkungen der Spanischen Grippe. (mic)

Buchtipp: Jörn Leonhard, Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs. Beck-Verlag, gebunden 38 Euro, als Taschenbuch 25 Euro.

Dem Thema widmet sich auch der Band der britischen Wissenschaftsjournalistin Laura Spinney: 1918. Die Welt im Fieber. Wie die Spanische Grippe die Gesellschaft veränderte. Hanser-Verlag, 26 Euro.