Dieses Silvester ist anders als die vorangegangenen. Wenn der Zeiger der Uhr Mitternacht überschritten hat, brechen die zwanziger Jahre an. Man könnte fragen, was sie von den Nuller und den zehner Jahren unterscheidet, die dann hinter uns liegen. Die Antwort ist einfach. Sie liegt im Nimbus des Begriffs „Zwanziger Jahre“.

Licht und Schatten

Diese schillernde und zwiespältige Dekade brachten den Deutschen Gutes und Böses, Licht und Schatten. Wir haben die Situation damals einmal mit dem Stand von heute verglichen. Fazit: Wieder haben wir heute das, was die Menschen auch damals erlebten: Umbruch und Veränderung. Im Guten, aber auch im weniger Guten.

Autos damals: Die Zwanziger brachten den Durchbruch des Automobils, wenn auch nur für relativ wenige Kunden. Die konnten anfangs zwischen Dutzenden Marken wählen: DKW, Audi, Horch, Wanderer, Opel, Adler, Daimler, Maibach oder Benz. Dann zwangen Rationalisierung und Kostendruck zu Fusionen: So entstanden etwa die Auto Union oder Daimler-Benz.

Autos heute: Auch jetzt ist die Branche im Umbruch. Fiat-Chrysler und PSA wollen sich zusammenschließen. Viele Marken kriechen unter ein Konzerndach. Wie in den 20er-Jahren. Der Elektro-Antrieb beginnt, dem Verbrenner Konkurrenz zu machen.

Industrie damals: Der Veränderungsdruck war enorm. Die Firmen reagierten mit Rationalisierung und Mechanisierung. Fließbandproduktion drückte die Preise und steigerte die Mengen. Umständliche Handarbeit wurde durch Taylorisierung vereinfacht, was Zeit sparte und Kosten senkte. Elektro- und Chemie-Industrie trieben die zweite industrielle Revolution gerade in Deutschland voran. Bosch und BASF werden Weltfirmen.

Industrie heute: Die Digitalisierung stellt die Firmen vor hohe Investitionen und Herausforderungen. Berufsfelder und auch Produkte verändern sich immer schneller.

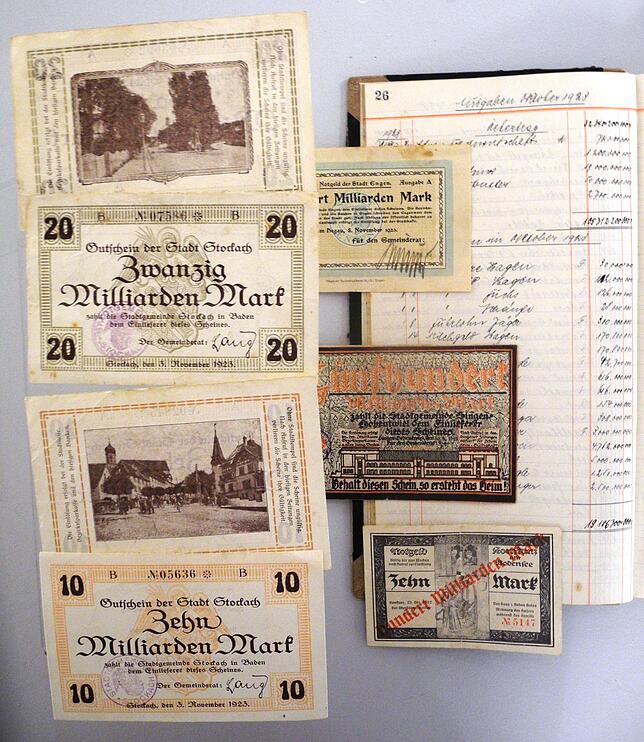

Vermögen damals: Die galoppierende Inflation bis 1923 vernichtete große Teile des Privatvermögens in Deutschland. Firmen indes konnten sich entschulden. Die Verarmung vieler Menschen dämpfte das Vertrauen in die junge Demokratie.

Vermögen heute: Das Absenken von Guthabenzinsen auf praktisch Null schadet der Lebensplanung vieler, die für das Alter vorsorgen wollten. Versicherungen können versprochene Erträge nicht mehr erwirtschaften, Menschen sind verunsichert, die Angst vor Armut wächst.

Stabilität damals: Bis 1923 war die Republik durch extremistische Strömungen von ganz links bis ganz rechts bedroht. Exemplarisch steht der Hitler-Putsch in München. Die politische Stabilität blieb fragil, die Gestaltung und Verteidigung der Demokratie durch die Parteien gelang gegen Ende der 20er-Jahre nicht mehr.

Stabilität heute: Neue rechte Strömungen und national-populistische Parteien wie die AfD wollen eine andere, autoritäre Republik. Die Volksparteien verlieren an Rückhalt – so wie in der Weimarer Republik.

Kriegserfahrung damals: Der Erste Weltkrieg, obwohl 1918 beendet, prägte die Gesellschaft intensiv. Invalide gehörten zum Straßenbild, vielen Familien fehlte der Vater. Die Deutschen sahen sich durch den Versailler Vertrag zu Unrecht kriminalisiert. Generäle betrieben mit politischer Billigung heimlich die Aufrüstung der Armee.

Kriegserfahrung heute: Die Gesellschaft ist quasi de-militarisiert, die Bundeswehr kaum noch sichtbar. Aber rund eine Million Flüchtlinge konfrontieren das Land mit Krieg, Vertreibung und Armut an den Grenzen Europas.

Massenmedien damals: Die 20er-Jahre eröffneten das mediale Zeitalter. Die Anzahl der Titel von Zeitungen und Magazinen war riesig. Gedruckt wurde morgens, mittags und abends. Große Agenturen belieferten kleine Blätter mit Nachrichten. Das Radio dringt in die Haushalte vor.

Massenmedien heute: Internet und Digitalisierung differenzieren die Mediennutzung immer weiter aus. Soziale Netzwerke bieten den Nutzern eigene Kanäle. Verlage entwickeln ihren Web-Auftritt ständig weiter und personalisieren ihre Angebote für die Nutzer.

Verkehr damals: Er steht im Zeichen von Beschleunigung und Luxus. Reiche können jetzt mit Flugzeugen oder in Luftschiffen durch ganz Europa reisen. Autos fahren fast nur in Städten, auf dem Land bleibt die pferdebespannte Kutsche wichtig.

Verkehr heute: Wieder kündigen sich Umbrüche an. Das Auto ist jungen Leuten weniger wichtig, auf dem Land kommt die Rennaissance der Schiene durch Elektrifizierung langsam voran. Das Flugzeug ist zum Massenverkehrsmittel geworden, und Flugtaxis sollen Städte von Autos entlasten.

Theater damals: Die Oktoberrevolution fand nicht nur in fernen Russland statt. Es gab sie auch auf deutschen Theaterbühnen. Erwin Piscator, Ernst Toller, Bertolt Brecht: So hießen die Protagonisten eines linken Theaters, das glaubte, nicht nur protestieren, sondern die Verhältnisse aktiv verändern zu können. Stücke sollten in das Geschehen eingreifen und Politik mit gestalten.

Theater heute: Nach Jahrzehnten ideologischer Vereinnahmung preist das Theater keine politischen Utopien mehr an. Autoren nehmen jetzt die Zuschauer ins Visier und konfrontieren diese mit sich selbst.

Malerei damals: Der abstrakte Expressionismus wird von der Neuen Sachlichkeit abgelöst. Otto Dix oder Max Beckmann malen Menschen, wie man sie auf den Straßen und in den Tanzsälen der Städte sieht – verknüpft mit der Reflexion auf Krieg und Krise.

Malerei heute: Nach Jahren der abstrakten Malerei ist das Gegenständliche zurückgekehrt. Künstler wie Neo Rauch bedienen sich der Motivsprache etwa der Renaissance, des Biedermeier und sogar des sozialistischen Realismus – allerdings in rätselhafter, irritierender Uneindeutigkeit.

Filme damals: Der Kinofilm wird zum Massenmedium. Zum deutschen Hollywood werden die Studios der Ufa (Universal-Film-Aktiengesellschaft) in Babelsberg bei Potsdam. Regisseure wie Friedrich Murnau („Nosferatu“) oder Fritz Lang („Metropolis“) machen den Film zu Kunst. Filmstars kommen zu Ruhm, darunter Emil Jannings und Marlene Dietrich.

Film heute: Das Kino hat sich durch Streaming-Dienste ins Wohnzimmer verlagert. Die US-Filmbranche mit ihren Blockbustern gibt nicht den Ton an, sondern Plattformen wie Netflix und Amazon, die Stars für Serien verpflichten.