Für Europas Bauindustrie ist Sand mittlerweile ein begehrter Rohstoff. Gut also, wenn man ihn irgendwo abbauen kann. In dem Fall ist es leider vor allem der Sand, der die Pläne durchkreuzt. „Er war das Hauptproblem“, sagt Diane Tempel-Bornett, Sprecherin des Volksbundes deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Die Enttäuschung steht ihr im Gesicht. Gerne hätte sie die Botschaft in die französischen Fernsehkameras verkündet: Geschätzt 250 tote deutsche Soldaten, die seit 104 Jahren in einem Stollen bei Craonne in Nordfrankreich verschüttet sind, können geborgen und bestattet werden. Aber das stellte sich als schwerer als gedacht heraus. Vor allem des Sandes wegen: Der gab unter der Baggerschaufel am steilen Hang ständig nach und machte den Grabungsplan zunichte.

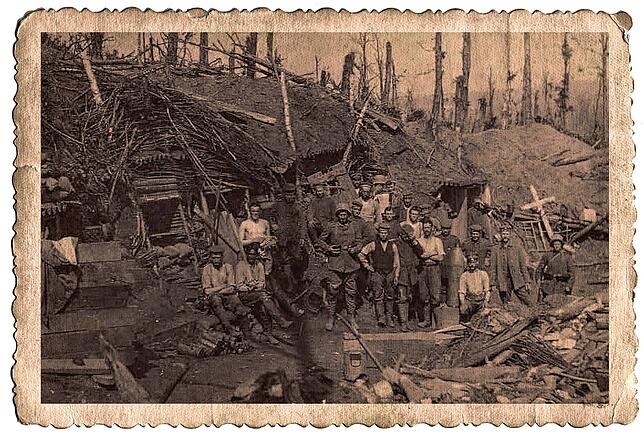

Die Gefallenen des Reserve-Infanterieregiments (RIR) 111 – darunter mindestens 56 Männer aus der Region zwischen Schwarzwald, Alb und Bodensee – werden ihr Grab wohl kaum verlassen. Dort liegen sie seit dem 4. Mai 1917, nachdem schwere französische Granaten Tunneleingang und Lüftungsschächte zerstört hatten.

Bis zum Donnerstag vergangener Woche war beim Volksbund und seinen französischen Partnerorganisationen die Hoffnung groß, in den sogenannten Winterbergtunnel vordringen zu können. Experten standen mit Atemschutz bereit.

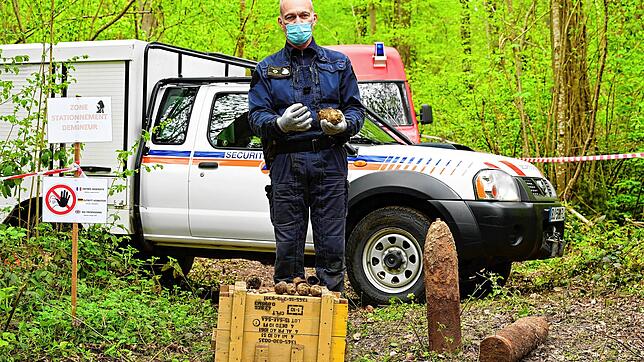

Zwei größere Blindgänger ausgegraben

Dann wurde die Sondierungsgrabung plötzlich beendet. Was war passiert? Der Volksbund hatte zunächst verlautbart, dass vor allem die gefährlichen Munitionsfunde, die noch heute explosiv sein können, den Abbruch herbeigeführt hätten. Tatsächlich hatten die französischen Pioniere zahlreiche Granatreste und mindestens zwei gewichtige Blindgänger aus dem Waldboden am Plateau de Californie gegraben.

Doch dieses Teilproblem hätte sich vermutlich lösen lassen. Auch die Bundeswehr hatte fünf Kampfmittelbeseitiger aus Stetten am kalten Markt zur Unterstützung entsandt. Sachverstand war also vor Ort.

Aber da war der nachgebende Sand und der nicht einkalkulierte Aufwand, den er bedeutet. „Uns ist auch die Zeit davongelaufen“, erzählt Sprecherin Tempel-Bornett am Telefon. Dies lag nicht allein an den brisanten Funden, sondern in hohem Maß an Natur und Topografie.

Denn auf dem einst hart umkämpften Plateau, unter dem die Toten liegen, hat sich seit damals ein dichter Wald mit mächtigen Bäumen wie Buchen und Douglasien entfaltet, weshalb das Gebiet unter Naturschutz gestellt wurde. Die französischen Behörden und Förster vor Ort schauen also genau hin, zumal einige wuchtige Stämme der Motorsäge zum Opfer gefallen sind.

Laut Tempel-Bornett hätte man für weitere Rodungsarbeiten neue Genehmigungen bei den Behörden einholen müssen. „Um sich dem Tunnel zu nähern, hätte man große Teile des Berges abtragen müssen“, legt die Sprecherin nach. Auf französischer Seite sei dazu auch Kritik vernehmbar gewesen, teils mit dem Hinweis, die Toten im Stollen ruhen zu lassen.

Ein Tübinger Student freut sich

Unüberhörbar ist: Nachdem große Hoffnungen auf eine Bergung geweckt worden waren, steht der Volksbund unter Erklärungsdruck. Auf seiner Facebook-Seite haben sich zahlreiche interessierte Nutzer – darunter auch einige Franzosen – zum Thema Winterberg zu Wort gemeldet.

Jannis Pfeffer, Student in Tübingen, schreibt: „Dort liegt, seitdem der Tunnel verschüttet wurde, mein Urgroßonkel. Er war Gefreiter bei der 10. Kompanie des RIR 111. Wäre schön. wenn er nach so langer Zeit noch eine letzte Ruhestätte finden würde.“ Er habe „nie gedacht, dass ich das vielleicht nochmal erlebe. Tolle Arbeit!“

Nach dem Abblasen der Bergungsoffensive rührt sich aus dem Facebook-Publikum Verständnis und Bedauern, aber auch Kritik und Befremden über den Abbruch der Arbeiten. Der neue Volksbund-Geschäftsführer, der frühere Bundeswehrgeneral Dirk Backen, und sein Abteilungsleiter Arne Schrader schalten sich ein. So weist Schrader auf die wachsende Höhe der Sandüberdeckung am Hang hin, die auf 10 bis 15 Meter gestiegen sei.

„Nicht mehr sicher möglich“

Durch „zunehmend gefundene größere Kaliber war ein Weitergraben und Bohren nicht mehr sicher möglich“, schreibt Schrader. Die gemeinsame Entscheidung zum Abbruch sei niemandem leichtgefallen. Ob die Arbeiten noch einmal aufgenommen werden? Volksbund-Sprecherin Tempel-Bornett will das „nicht ganz ausschließen“, macht aber keine große Hoffnung.

Nun will die Politik das Thema erneut anschieben. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Andreas Jung, sagte dem SÜDKURIER auf Anfrage: „Ich bin der Meinung, dass man den Soldaten, die im Ersten Weltkrieg am und im Winterbergtunnel ihr Leben verloren haben, ein würdiges Andenken bereitet.“

Vorbild Hartmannsweilerkopf

Jung, Abgeordneter für den Wahlkreis Konstanz und Co-Vorstandschef der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung ist, kündigte an, das Thema Anfang kommender Woche mit Christophe Arend erörtern zu wollen, der auf französischer Seite der zwischenstaatlichen Versammlung vorsitzt. Diese besteht aus jeweils 50 französischen und deutschen Abgeordneten, die zu gemeinsamen Themen Initiativen vorbereiten. Demnächst werden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Staatspräsident Emmanuel Macron zu Gesprächen erwartet.

Jung nannte als Beispiel die von Franzosen und Deutschen gemeinsam geplante Gedenkstätte am Hartmannsweiler Kopf, der von 1914 bis 1918 ebenfalls heftig umkämpft war. „Ein solcher Gedenkort mit einer Ausstellungshalle wäre auch am Winterbergtunnel denkbar“, sagte Jung der Zeitung.

Rückendeckung für eine Fortsetzung der Arbeit hätte der Volksbund auch von Historikern in der Region: „Der Volksbund sollte die Soldaten bergen“, sagt etwa Johannes Waldschütz, Leiter des Stadtarchivs von Stockach, wo 1914 ein Bataillon des RIR 111 aufgestellt wurde.

„Tagelanger Todeskampf“

„Der zum Teil tagelange Todeskampf in diesem Tunnel ist selbst für den an Grausamkeiten nicht armen Ersten Weltkrieg ein besonders qualvoller Tod“, so Waldschütz. Es handele sich also nicht um ein Grab, sondern um einen Sterbe-Ort. „Eine ordentliche Bestattung wäre schon deshalb angebracht.“

Auch Tobias Engelsing, Direktor der städtischen Museen in Konstanz, hält eine Bergung, sofern grabungstechnisch vertretbar, für angebracht.

Sie sei wichtig, „denn Familien würden Aufklärung über den Tod eines fernen Angehörigen erhalten und zugleich wäre die Bergung ein Beitrag zur kollektiven Erinnerungskultur an diesen Krieg, die ‚Urkatastrophe‘ des 20. Jahrhunderts“, betont Engelsing.

Sein Kollege Dominik Gügel, Leiter des Napoleonmuseums auf dem Thrugauer Arenenberg, sieht im Tunnel dagegen eine Kriegsgräberstätte wie ein gesunkenes Schiff oder U-Boot, bei dem keine Bergung erfolgt, „wenn nicht Gefahr in Verzug ist“.

Der Leiter des Stadtarchivs Konstanz, Jürgen Klöckler, würde es hingeen begrüßen, wenn die Toten nach einer Bergung nicht auf einem Friedhof bestattet, sondern in ihren Heimatgemeinden überführt würden. „Im Sinne der deutsch-französischen Aussöhnung könnte man sie auf den dortigen Friedhöfen bestatten, mit unbefristetem Ruherecht“, schlägt Klöckler vor.

Die Grabsteine könnten, so Klöckler, neben dem Namen auch einen kurzen Hinweis auf die Bergungsaktion beinhalten, etwa: „1917 verschüttet im Winterberg-Tunnel bei Craonne in Nordfrankreich – 2021 geborgen, überführt und in heimatlicher Erde bestattet“. Ein auf dem Grabstein aufgebrachter QR-Code könnte detailliertere Informationen vermitteln. Das wäre ein erinnerungspolitisches Signal gegen das Vergessen und zugleich eine Mahnung zum Frieden.

So sieht es auch Friedemann Scheck, Leiter des Kreisarchivs Konstanz. „Ich finde, der Platz des Tunnels ist der richtige Ort für ein Mahnmal, das uns einerseits an die schrecklichen Folgen von Militarismus und Nationalismus erinnern, andererseits uns den großen Wert unserer Europäischen Union ins Gedächtnis rufen kann“, sagt der Archivar dem SÜDKURIER: Eine Rückführung der Verstorbenen hält Scheck nicht für notwendig, „schließlich lebt heute niemand mehr, der diese Menschen noch persönlich gekannt hat“.

Dem Leiter des Kreisarchivs des Schwarzwald-Baar-Kreises, Clemens Joos, ist vor allem eines wichtig, „dass die Totenruhe sichergestellt wird“. Es wäre für die Angehörigen, so Joos, „unerträglich, wenn Erkennungsmarken, Eheringe oder andere persönliche Gegenstände ihrer (Ur)Großväter und (Ur)Großonkel bei Ebay auftauchen würden“.

Die zweite Priorität wäre laut Joos, „dass die Toten, wenn möglich, von Fachleuten geborgen und alles fachmännisch dokumentiert wird, was Rückschlüsse auf ihre letzten Tage und Stunden zulässt“. Denn die Katastrophe vom Winterbergtunnel sei in besonderer Weise geeignet, „um sich mit dem Grauen dieses Krieges in seiner ganzen ungeschminkten Brutalität auseinanderzusetzen“.

„Grabräuber längst unterwegs“

Vor Plünderungen am Winterberg warnt auch der bekannte Historiker Jörn Leonhard, Professor an der Universität Freiburg und Autor eines viel beachteten Werks über den Ersten Weltkrieg. „Die Grabräuber sind längst unterwegs – professionell ausgerüstet und gut vernetzt“, sagt der Forscher, der es für unmöglich hält, dass französische Polizeistreifen – die jetzt dort Dienst tun – das Gelände dauerhaft und umfassend überwachen.

Leonhard geht aber deutlich weiter: Einen vom Volksbund ins Auge gefassten Gedenkort hält er für nicht umsetzbar, solange dieser nicht auf einer „nachprüfbaren Faktenlage“ basiere. „Was sollte denn etwa auf einem Gedenkstein konkret stehen?“ fragt der Historiker. Ziel müsse sein, die Toten namentlich zu identifizieren. Bisher sei nur gesichert, dass sie dem RIR 111 angehörten. Viele von den Soldaten seien aber nicht im Tunnel ums Leben gekommen.

„Mit Hilfe der Bundeswehr“

Sicherheit kann man nur gewinnen, wenn man den Tunnel öffnet. Jörn Leonhard sagt dazu: „Ich hätte erwartet, dass sich der Volksbund – etwa mit Hilfe der Bundeswehr – die Frage stellt, mit welchem Aufwand eine Bergung der Toten zu leisten ist.“ Es handelte sich beim Winterberg schließlich nicht um die erste Gefallenenbergung, „bei der zuvor Munitionsreste geräumt werden müssen“.

Zuspruch auch aus der Schweiz

Zustimmung zu dieser Sicht erfolgt auch aus der Schweiz, denn einige Gefallene des RIR 111 lebten als Deutsche dort, Schweizer Bürger waren sie vermutlich nicht. Max Lemmenmeier, Vorstand des Historischen Vereins von St. Gallen, sieht den Volksbund in der Pflicht und sagte dem SÜDKURIER: „Die Freilegung der Tunnelsysteme und die ordentliche Bestattung der toten Soldaten scheint mir persönlich eine Selbstverständlichkeit.“

Der Thurgauer Staatsarchivar André Salathé hofft, „dass die Grabung gelegentlich weitergehen kann“. In vielen Familien der Region dürfte ein „hohes Interesse an Aufklärung und Gedenken bestehen“, so Schweizer.

Das Argument, den Deutschen sei der Erste Weltkrieg im Gegensatz zum Zweiten nur noch ferne Vergangenheit, lässt Salathé nicht gelten: „Traumatische Erfahrungen werden ja auf vielfältige Weise über mehrere Generationen weitergegeben und immer wieder verändert neu erlitten.“