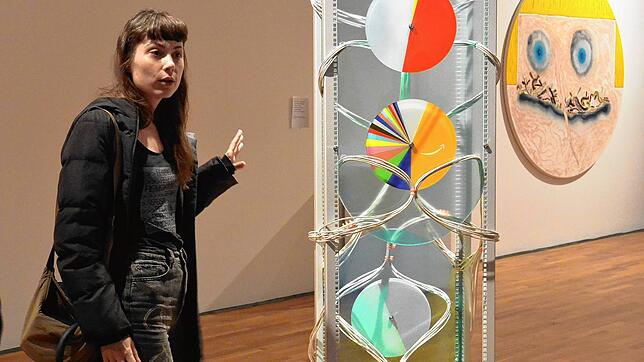

Vielleicht wissen Bienen nicht, wie gut die Blockchain für sie ist. Das „BeeDAO“ ist davon umso überzeugter. DAO bedeutet in der Welt der Blockchain „Dezentrale Autonome Organisation“. In diesem Fall soll diese Organisation dem Wohlergehen der Bienen dienen. Mitglieder sind Bienen und Menschen. Bienen stellen Daten wie Gewicht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit in ihrem Stock zur Verfügung. Menschen treten per digitaler Signatur bei, werten die Daten aus und nutzen sie zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bienen. BeeDAO ist eine Installation des Zentrums für Kunst und Urbanistik Berlin (ZK/U), war auf der Documenta zu sehen, der Ausstellungsreihe für zeitgenössische Kunst, und ist nun in der Ausstellung „Kryptomania. Die Verheißungen der Blockchain“ im Zeppelin Museum in Friedrichshafen ausgestellt.

Zum Start gibt‘s eine Einführung

Museumsdirektorin Claudia Emmert sagt: „Das ist für uns alle ein herausforderndes Thema. Die Blockchain ist eine Technologie, die unsere Gesellschaft verändert hat und verändern wird.“ Entsprechend beginnt der Gang durch die Ausstellung mit etwas Nachhilfe. Ein Video erklärt das Prinzip der Blockchain: Eine Blockchain ist die Vernetzung digital versiegelter Datenbanken. Der Charme daran: Wird auch nur ein Bit in einer der gespeicherten Dateien geändert, ändert es die ganze Kette. Und da eine Blockchain nicht zentral, sondern auf vielen Rechner gespeichert ist, merkt das sofort jeder. Kuratorin Ina Neddermeyer erklärt: „Alles, was in der Blockchain gespeichert ist, bleibt dort für immer.“

Das Versprechen der Fälschungssicherheit

Das macht diese Technologie fälschungssicher – so das Versprechen. Da es dafür weder Staat noch Zentrale, Behörde oder Bank braucht, sorgt die Technologie für Transparenz, Demokratisierung und Dezentralisierung. Das sind weitere Verheißungen. Kryptowährungen, die auf Blockchain-Technologien beruhen, wecken zudem die Hoffnung auf Reichtum, den jeder überall durch Schürfen erlangen kann und der auch ohne Bankkonto, mit geklautem Portemonnaie oder auf der Flucht zugänglich ist. Agnes Bidmon, die im Museum für Diskurs und Öffentlichkeit zuständig ist, sagt: „Im globalen Süden ist die Akzeptanz von Kryptowährungen viel größer als im Norden.“

Die Ausstellung im Zeppelin Museum zeigt positive Beispiele für die Anwendung dieser Technologie: In Wales nutzen Bauern das Biogas aus der Tierhaltung für die Stromgewinnung. Damit betreiben sie Anlagen zum Schürfen von Kryptowährungen. Das Video von Nick Aldridge zeigt, wie das Gas, das sonst den Treibhauseffekt verstärken würde, per Kraft-Wärme-Kopplung zu Energie wird. Mit deren Hilfe verschaffen sich Farmer ein zusätzliches Einkommen.

Ein anderes Beispiel ist Egor Kraft: Er speichert Bilder, die er im Ukraine-Krieg aufnimmt, sofort mit Uhrzeit, Datum und Geodaten in einer Blockchain. So ist eine nachträgliche Änderung oder Fälschung der Bilder und Bilddaten nicht möglich.

Was kann die Blockchain für die Kunst tun?

In der Kunst tun sich weitere Möglichkeiten auf: Sogenannte „Non Fungible Tokens“, kurz NFTs, sind einzigartige Signaturen, die ein digitales Kunstwerk ebenso einzigartig machen wie ein analoges Gemälde. Noëlle Kröger und Julia Schneider fragen in ihrem „Non Fungible Comic“ nach neuen Einkommensquellen für Kunstschaffende und den Beziehungen von digitalem und analogem Kunstmarkt. Das Künstlerkollektiv terra0 versucht, einem Waldstück die digitale Selbstbestimmung zu ermöglichen. Schließlich macht sich „Looty“ die Blockchain zunutze, um Raubkunst zumindest virtuell zurückzuerstatten. Dafür fotografieren sie die in Museen des globalen Nordens stehenden Kunstwerke und erstellen daraus eine digitale 3D-Version. Diese wird als NFT in der Blockchain gespeichert und dem Ursprungsland übereignet.

Die Ausstellung im Zeppelin Museum hinterfragt diese Verheißungen aber auch. Agnes Bidmon erklärt: „Die Fälschungssicherheit hängt ab von der verwendeten Blockchain-Technologie; die sind nicht alle gleich.“ Von Software-Ingenieurin Molly White ist die Website „Web3 Is Going Just Great“ im Museum zugänglich. Sie dokumentiert Missstände, Skandale und Fehlentwicklungen rund um die Blockchain und listet zahlreiche Scams und Hacks auf, also Betrügereien und Angriffe, etwa bei Kryptobörsen.

Reichtum für alle ein leeres Versprechen

Auch der Reichtum für alle ist eher ein leeres Versprechen: Um Kryptowährungen zu schürfen, sind Privatcomputer nicht leistungsfähig genug, auch benötigen sie einen hohen Einsatz von Energie und Ressourcen. Wie die Software-Entwicklerin und Künstlerin Sarah Friend recherchiert hat, wird das virtuelle Geld vor allem in den Rechenzentren großer Firmen generiert. „In meinem Video fliegt eine Drohne über elf Rechenzentren in Berlin. In diesen Zentren stehen die Server, auf denen die meisten Transaktionen der Blockchains stattfinden. Ich erzähle ihre Geschichte und die der Unternehmen dahinter“, erklärt Friend. Eine andere im Museum ausgestellte Arbeit zeigt, dass fast die Hälfte der Abwicklungen der Kryptowährung Ethereum auf Servern stattfindet, die vom Unternehmen Amazon bereitgestellt werden.

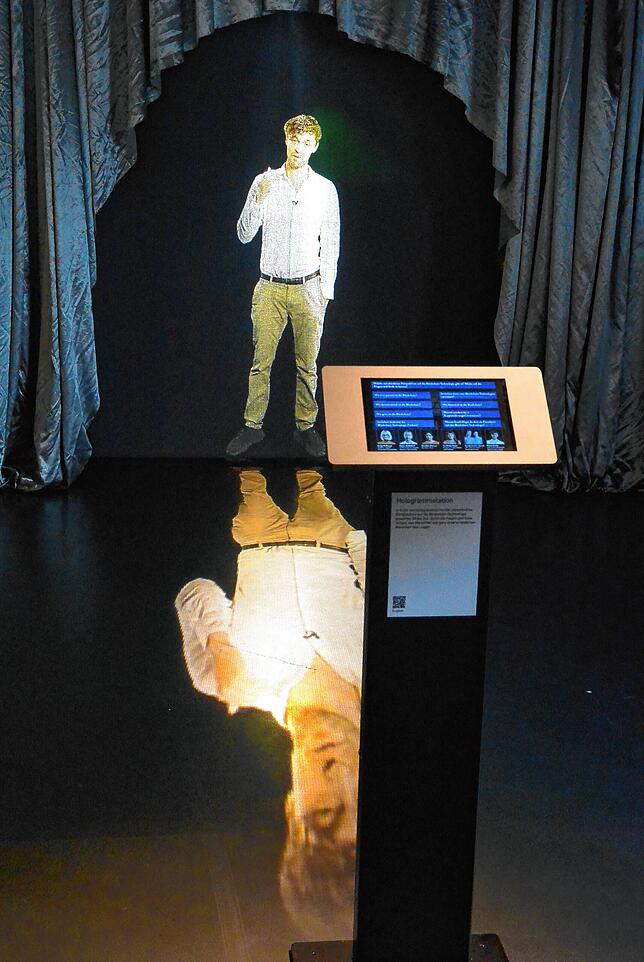

Ausstellung setzt auch aufs Mitmachen

Während des Rundgangs können sich die Besucher immer wieder selbst einbringen, mit Kommentaren auf bereitgestellten Tafeln, mit Abstimmungen oder indem sie auf einem Heimtrainer ausprobieren, wie lange sie für eine Einheit in der Blockchain radeln müssen. Schließlich besteht die Möglichkeit, selbst die neue Kryptowährung Zeppicoin zu schürfen. Wie bei digitalen Währungen müssen die Gäste dafür Rätsel lösen, allerdings ohne Einsatz von Strom und Rechnerkapazitäten. Ganz Mutige sind eingeladen, den Zeppicoin in Florian Meisenbergs schwarzen Trichter zu werfen. Dieser steht für die Skepsis gegenüber dem digitalen Geld – entsprechend landen die Münzen immer im Loch in der Mitte.