Vor 100 Jahren lag das Silicon Valley am Bodensee. Als der pensionierte Offizier und technikbegeisterte Visionär Ferdinand von Zeppelin den Luftschiffbau voranrieb, holte er ausgezeichnete Ingenieure und Erfinder aus ganz Europa an den Bodensee. Sie machten aus der ländlich geprägten Region ein Eldorado für Innovationen. In der Folge wurden nicht nur Luftschiffe, sondern Autos, Flugzeuge, Flugboote und Satelliten entwickelt, gebaut und vermarktet. Das Zeppelin Museum macht diese Geschichte erlebbar.

Da aufgrund der Corona-Pandemie das öffentliche Leben eingeschränkt ist, sind auch Museen geschlossen. Wir nehmen Sie deshalb mit zu einem virtuellen Rundgang durch das bekannte Häfler Museum.

Größenvergleich lässt den Atem stocken

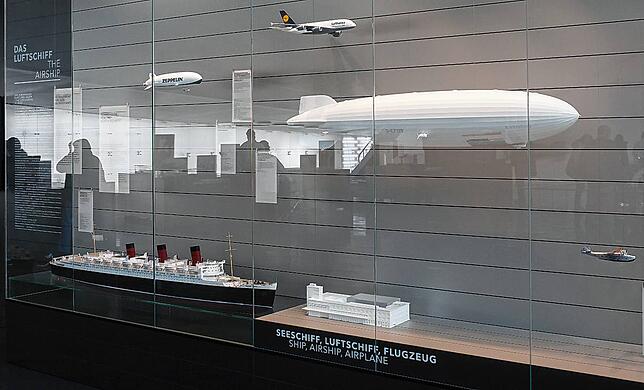

Schon die Größenvergleichs-Vitrine lässt die Faszination ahnen, die die Luftschiffe nicht nur in der Region hervorriefen. Hier zu sehen LZ 129 „Hindenburg„ im Größenvergleich mit dem Zeppelin-Museum, einem Flugzeug und einem Dampfer. „An der dicksten Stelle würde der Turm des Zeppelin-Museums zweimal reinpassen“, sagt Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin-Museums.

Einen Eindruck bekommt, wer den Blick nach oben richtet:

Unter der Decke hängt der originalgetreue Nachbau der Passagierbereiche des größten Luftschiffs, der LZ 129 „Hindenburg“. Über das Fallreep steigen die Besucher ein und gelangen auf das Promenadendeck.

Das Bild an der Wand ist nicht nur Dekoration, sondern ein selbstbewusster Hinweis auf die Errungenschaften: Außer den Zeppelin-Luftschiffen verkehrten nur Schiffe und ein Postflugzeug über den Atlantik.

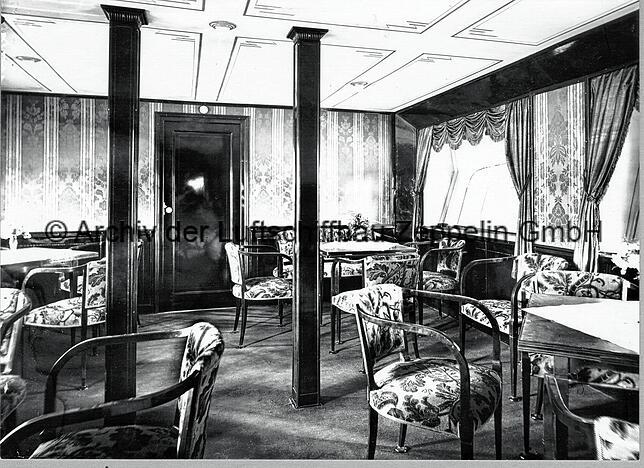

Der Aufenthaltsraum für Passagiere in der Führergondel des LZ 127 Graf Zeppelin, Datierung 1928. Die Innenausstattung entspricht den technischen Pionierleistungen. „Die viel erfolgreichere ‚Graf Zeppelin‚ war noch im Gelsenkirchener Barock eingerichtet, mit Tischdecken, Plüschmöbeln und Blümchentapete“, sagt Emmert.

Gegen diese Art von Gemütlichkeit protestierten Mitglieder des Deutschen Werkbunds, der dem Bauhaus nahe stand. Hochschullehrer Ernst Kropp kritisiert in einem offenen Brief, es sei einfach beschämend, „ein Wunderwerk deutscher Technik des 20. Jahrhunderts mit nachempfundenen alten englischen Ornamenten und Blümchenmustern aus der Zeit Morris‘ auszuschmücken“.

Kompromiss zwischen Leichtigkeit und Stabilität

„Das nahm Eckener sich zu Herzen“, erzählt Emmert. Er beauftragte das Atelier Breuhaus mit der Ausstattung des nächsten Luftschiffs. Fritz August Breuhaus entwarf ein Interieur, das bis heute durch zeitlose Eleganz beeindruckt. Klare Linien und kühles Aluminium präsentieren den bestmöglichen Kompromiss zwischen Leichtigkeit und Stabilität.

Hier hängt auch das einzige Original aus der Zeppelin-Zeit – eine bereits gefertigte, aber damals nicht eingebaute Junghans-Uhr.

Das Schwestermodell konnte aus dem Wrack der 1937 verbrannten „Hindenburg“ geborgen werden.

Wer mit der LZ 129 „Hindenburg“ in die USA fuhr, zahlte dafür das Jahresgehalt und lebte zweieinhalb Tage in purem Luxus. Es gab erlesene Speisen von eigens gefertigtem Porzellan, beste Weine und abends Musik von einem Pianisten am Aluminiumflügel. Die Kabinen hatten einklappbare Waschbecken mit fließend warmem und kaltem Wasser und einen Knopf, der das Personal herbei rief.

Claudia Emmerts Lieblingsraum ist das Raucherzimmer der „Hindenburg“- „und dabei bin ich Nichtraucherin“.

Es ist schlicht in Holz und schwarzem Leder gehalten, mit in die Tischplatten eingelassenen Aschenbechern. Die einzigen erlaubten Streichhölzer an Bord verwaltete der Steward.

Blick ins Innenleben des Luftschiffs

Hinter ihr ist ein Blick ins Innenleben des Luftschiffs möglich: Das Gerippe des Starrluftschiffs und seine Außenhülle sind sichtbar.

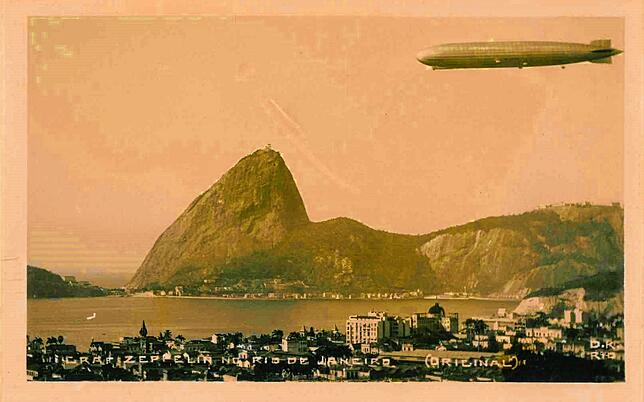

Graf Zeppelin hatte bei seiner Entwicklung lenkbarer Starrluftschiffe zunächst deren militärischen Einsatz im Auge. Hugo Eckener, Luftschiffführer, Direktor der Luftschiffbau Zeppelin und späterer Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Zeppelin-Reederei, entdeckte ihren Nutzen für zivile Reisen. Er etablierte den ersten Linienverkehr über den Atlantik. LZ 127 „Graf Zeppelin“ fuhr planmäßig nach Südamerika, unternahm eine Welt- und eine Arktisfahrt und gilt als erfolgreichstes Luftschiff aller Zeiten. Die Postkarte zeigt das Luftschiff 1930 über Rio de Janeiro.

LZ 129 „Hindenburg“, das größte gebaute Luftschiff aller Zeiten, fuhr den Liniendienst nach Nordamerika. Das Bild entstand 1936 oder ‚37.

Zwar konnten sich nur schwerreiche Geschäftsleute, Diplomaten und Prominente diese Reise leisten, doch die Begeisterung für die Luftschiffe erfasste das ganze Land. 1908 und 1925 ermöglichten Volksspenden den Weiterbau. Nicht nur in ihrer Häfler Heimat, sondern überall auf der Welt wurden die fliegenden Zigarren begeistert empfangen. Hier die Landung der LZ 127 „Graf Zeppelin„ nach der Weltfahrt in Friedrichshafen, 1929.

Von Zeppelinwurst bis Zeppelinwecker

„Das waren Marketing-Spezialisten, es gab neben der Werbung auch ausgedehntes Merchandising, mit Blechzeppelinen und Münzen, Zeppelinwurst, Zeppelinwecker und Luftschiffaschenbechern“, sagt Emmert. Wer wollte, konnte Postkarten mit auf die Reise schicken, die Weltfahrt als Spiel spielen oder Modellbau-Zeppeline basteln.

1937 brannte die „Hindenburg“ in Lakehurst aus, von 97 Menschen an Bord starben 35. Mit dieser Katastrophe war die Geschichte der fliegenden Zigarren zunächst zu Ende – nicht aber die der Innovationen am Bodensee. Davon zeugt eine der jüngsten Errungenschaften des Museums: der Gaylord Gadiator von 1957.

Jim und Ed Gaylord, passionierte Autoliebhaber und Söhne des amerikanischen Millionärs und Haarklammern-Erfinders Jim Gaylord, wollten einen Sportwagen der Superlative. Er sollte schnell, technisch auf dem neuesten Stand, hochkarätig verarbeitet und von klassischem Design sein. Sie ließen ihn vom Autodesigner Brook Stevens entwerfen und in Friedrichshafen vom Zeppelin-Konzern bauen.

„Der Gaylord Gladiator hat schon vieles, was erst viel später im Autobau ankam“, sagt Emmert und verweist auf elektrisch verstellbare Sitze, elektrische Fensterheber und eine Klimaanlage. Auch technisch war das Auto mit Servolenkung, Bremskraftverstärker, einer üppigen Motorleistung von 290 PS zur und versenkbarem Coupé-Dach seiner Zeit voraus. Der Gaylord Gladiator hatte sogar ein eigenes Logo.

„Auch beim Design haben sie nichts dem Zufall überlassen“, sagt Emmert: von den schwarz-weißen Ledersitzen über die filigran angebrachten Rückspiegel bis zum Logo auf den eigens kreierten Rädern – hier stimmt alles.

Eigentlich hatten die Brüder Gaylord geplant, eine kleine Reihe von 25 Edelautos fertigen zu lassen. Doch die Bestellungen blieben aus. „Der Gaylord war mit 17 500 US-Dollar etwa doppelt so teuer wie die teuersten Luxusfahrzeuge sonst“, sagt Emmert. Es wurden nur drei Chassis gebaut und ein fertiges Auto. Dieses wurde von den Brüdern noch gefahren und geriet dann in Vergessenheit.

2017 erhielt der Zeppelin-Konzern ein Kaufangebot, schlug zu und stellt dem Museum dieses Kleinod mitsamt einem fahrfähigen Chassis als Leihgabe zur Verfügung.