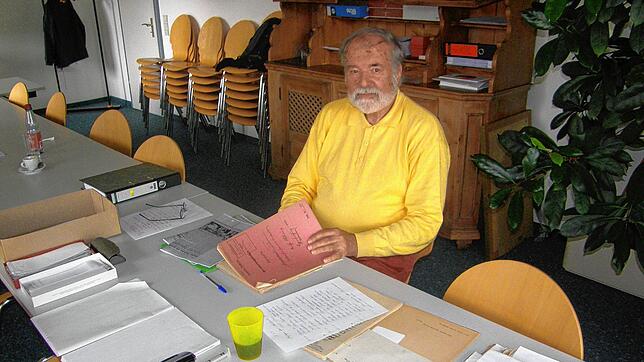

Die Zeit des Nationalsozialismus prägt bis heute teilweise das Leben auf der Insel Reichenau. Der Gemüsebau und der Fremdenverkehr wurden zum Beispiel forciert von den Nazi-Oberen und der Kindergarten im Käppele gebaut. Das hat der Historiker Gert Zang in jüngster Zeit vor allem im Gemeindearchiv erforscht. Aber die NSDAP sei bis zur Machtergreifung nicht die herrschende Partei auf der Reichenau gewesen, so sein Fazit: „Sie hat mit Sicherheit keine Mehrheit gehabt.“ Das lasse sich schließen aus den Ergebnissen der Kommunalwahlen aus dem Jahr 1930, bei denen die Zentrums-Partei mit großem Abstand vorn lag.

Bei der Gemeinderatswahl auf der Reichenau damals sei die NSDAP sogar unter dem Decknamen Bürgerpartei angetreten. „Die NSDAP war auf der Reichenau damals nicht so leicht vermittelbar“, meint Zang. „Die Geistlichen haben mit Sicherheit dagegen gesprochen.“ Und die drei Nazi-Bürgermeister, die es gab, hätten viele Reichenauer als Fremdherrschaft aufgefasst. Denn diese seien von der Partei in Konstanz eingesetzt gewesen – und: „Vorher waren immer Einheimische die Bürgermeister.“ Rund 1700 Einwohner in 350 Familien habe es in den 1930er-Jahren in der Gemeinde gegeben.

Zang hat vor allem einiges herausgefunden über Eugen Maier, der von 1936 bis Kriegsende Bürgermeister war. „Das war ein zu 100 Prozent überzeugter Nationalsozialist.“ Zuvor sei er Schlossermeister und Stadtrat in Konstanz und schon in den 1920er-Jahren für die NSDAP aktiv gewesen. Auf der Reichenau habe er noch Ende 1943 bei einer Bürgerversammlung vom Endsieg und herrlichen Zeiten geredet. „Er hat bis zum Schluss Durchhaltereden gehalten.“ Es sei zwar nichts aktenkundig, dass Reichenauer in ein Konzentrationslager deportiert wurden, berichtet der Historiker. Offenbar habe es aber auch keine Menschen jüdischer Abstammung oder Kommunisten auf der Insel gegeben.

„Wer nicht konform war, hat sich geduckt und funktioniert“, meint Zang. Und Maier habe seinerseits die Leute auch als Arbeitskräfte gebraucht. Aber es habe mehrere Fälle gegeben, wo der Bürgermeister ihm unliebsame Männer, die eigentlich von den Nazi-Oberen als für den Krieg unabkömmlich gestellt waren, zum Militär geschickt habe. Einmal sei ein Maurer betroffen gewesen, der wohl Alkoholiker war. Dieser sei dann schwer verwundet zurückgekehrt – ohne Beine, berichtet Zang. Und Maier habe vor allem für den Gemüsebau eine recht große Zahl an Kriegsgefangenen aus Polen und Russland als Arbeitskräfte auf die Insel geholt. „Die hat er gelegentlich gezüchtigt.“ Das heutige Juze sei einst eine Baracke gewesen, in der russische Gefangene hausten.

Konsequente Modernisierungsstrategie

Maier habe aber die typische Doppelgesichtigkeit der Nazis verkörpert und auch eine konsequente Modernisierungsstrategie verfolgt. Zuvor habe es zwei relativ gleich große politische Lager auf der Reichenau gegeben: das Zentrum und Nationalliberale. Und diese hätten sich gelegentlich blockiert, so Zang. Als Beispiel nennt er die zentrale Wasserversorgung, die in den 1920er-Jahren noch von Gemeinderat und Bürgerausschuss als zu teuer abgelehnt worden war. Die Nazis hätten dann 1933/34 das Wassernetz bauen lassen. Den Gemüsebau habe Maier gefördert, indem er die ganze Reichenau zu einem geschlossenen Anbaugebiet erklärte. Und die Vermarktung habe er selbst übernommen und dafür einen Gemüsebauinspektor eingestellt.

Hierzu gab es einige Sammelstellen, die auch später noch von der Gemüse-Genossenschaft genutzt wurden. Dort mussten die Gemüsebauern in der Nazizeit alle ihre Produkte abliefern, der private Verkauf sei unter Strafe gestellt gewesen. Zur Modernisierung habe auch der Ausbau der zentralen Straßenverbindung vom Inseldamm zur Schiffsanlegestelle gehört (heute Pirmin- und Mittelzeller Straße sowie Stedigasse). Nicht zuletzt zur Förderung des Fremdenverkehrs. Denn damals kamen vor allem wohlhabende Bürger als Feriengäste, die im Gegensatz zu vielen Reichenauern bereits Autos hatten.

Wie weit es den Nazi-Oberen gelungen sei, die Reichenauer zu echten Nazis zu machen, sei aber unklar, so Zang. Bei Jugendlichen sei dies wohl am ehesten gelungen. Es gab ein eigenes Heim des Bunds deutscher Mädels in der Hirschengasse und eine Marine-Hitlerjugend mit Booten gegeben. Und um schon Kleinkinder im Sinne der Nazi-Ideologie zu erziehen, habe Maier eben den Kindergarten im Käppele bauen lassen – zuvor hatten Schwestern Kinder betreut. Maier habe den Einfluss der Kirche aushebeln wollen, so Zang. „Er sagte das auch öffentlich: Ich will die Kirche hier zurückdrängen.“

Doch mitunter erscheine das Handeln des strammen Nazis Maier auch widersinnig, so Zang. Zum Beispiel bei den Themen Verkehr und Bauen, die noch heute oft für Diskussionen sorgen auf der Reichenau. Da war Maier fast schon visionär. „Ein Baugesuch, auf der Hochwart ein Haus zu bauen, hat er strikt zurückgewiesen mit dem Verweis auf Landschaftsschutz und Kultur“, berichtet der Historiker. Und während Maier die Hauptverkehrsachse ausbauen ließ, habe er die See- und Rheinstraße (heute Obere Rhein-) für den Autoverkehr sperren lassen, um dort den Lärm zu mindern.

1945 Gefangener der französischen Streitkräfte

Der Nazi-Bürgermeister habe zudem ein Konzept für einen durchgängigen Uferweg in der Schublade gehabt. Und er habe immer wieder darauf verwiesen, dass er für die ganze Insel einen Gesamtbebauungsplan erstellen wolle. Aber dafür hätte er die Unterstützung übergeordneter Behörden gebraucht, so Zang. Und diese hätten in der Kriegsvorbereitung und im Krieg sowieso anderes zu tun gehabt.

An dessen Ende sei Eugen Maier von den französischen Streitkräften gefangen genommen worden und sei in Paris in Internierungshaft gekommen, berichtet Zang. Dort sei der Reichenauer Nazi-Bürgermeister aber noch 1945 gestorben. Der ziemlich beleibte Maier sei schon einige Zeit krank gewesen, habe wohl Kreislaufprobleme gehabt und ordentlich Alkohol getrunken.