Warum wird uns nicht schwindlig?

Die Erde, ein Karussell! Unser Heimatplanet dreht sich wie ein Kreisel einmal pro Tag um die eigene Achse. Dazu bewegt er sich mit 30 Kilometern pro Sekunde um die Sonne und sogar mit 220 Kilometern pro Sekunde durch unsere Galaxie, die Milchstraße. Warum aber merken wir davon nichts, warum spüren wir keinen „Fahrtwind“ und warum wird niemandem schwindelig? Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist da die Erdatmosphäre. Sie dreht sich mit der Erde mit. Weiter zu nennen ist, dass die Fliehkräfte, die uns ins All schleudern würden, zu gering sind. Die Schwerkraft hält uns hier auf der Erde. Dann ist da noch die Sache mit den Bezugspunkten. Geschwindigkeit kann man nur erfahren, wenn man feste Bezugspunkte hat. Diese sind aber außerhalb unserer Wahrnehmung. Alles um uns herum bewegt sich mit. Außerdem können Menschen besser Geschwindigkeitsänderungen wahrnehmen als gleichmäßige Geschwindigkeiten. Die Erde bewegt sich relativ gleichmäßig. Daher unser Eindruck, dass die Erde „steht“. (bea)

Kann man irgendwann Astronauten beamen?

Beam mich hoch, Scotty“, sagt James Kirk, Captain der „Enterprise“ seinem Chefingenieur. Dann löst sich Kirk auf und steht plötzlich im Transporterraum seines Raumschiffs. Tolle Sache! So spart man sich Landung und Start per Raumkapsel. Ist das jemals realistisch? Etwa wenn Menschen zum Mars fliegen? Es gibt zumindest Ideen, wie es gehen könnte und ein Theoriemodell: den Teleporter. Dieses Gerät vermisst kleinste atomare Teilchen, aus denen auch der Mensch besteht, verwandelt sie in Licht, versendet sie und baut sie an einem anderen Ort wieder zusammen. Schön wär’s! Leider setzt die Quantenphysik Grenzen, denn eine Messung verändert immer den Zustand eines Teilchens. Aber: In der Quantenwelt kann man zaubern und Teilchen-Paare erzeugen, die sich stets gleich verhalten. So müsste man ein gebeamtes Teilchen nicht komplett vermessen. Forscher haben das – mit wenigen Teilchen und Riesen-Aufwand – erfolgreich getestet. Albert Einstein nannte das „spukhafte Fernwirkung“. Aber der Mensch besteht aus rund 1000 Milliarden Teilchen! (mic)

Können wir schneller als das Licht reisen?

Kurz gefasst: nö. In Science-Fiction-Filmen ist es immer toll: Warp-Antrieb einstellen und zack, ist das Raumschiff in einer anderen Galaxie. Tatsache ist aber, dass die Lichtgeschwindigkeit – 300 000 Kilometer pro Sekunde! – die absolute erreichbare Höchstgeschwindigkeit ist. Das hat Albert Einstein mit seiner Relativitätstheorie beschrieben, und so erklären es Jorge Cham und Daniel Whiteson in ihrem launigen Buch „No Idea! – Vorletzte Antworten auf die letzten Fragen des Universums“. Und was ist mit den Wurmlöchern, die in Sci-Fi-Filmen wie „Contact“ oder „Interstellar“ auftauchen? Dieser Theorie nach könnten Orte, die weit auseinanderliegen, leichter zu erreichen sein, wenn der Raum mehr als drei Dimensionen hat. Wenn man durch Wurmlöcher solche Dimensionen verbinden könnte, wären große Entfernungen kein Problem mehr. Wurmlöcher sind physikalisch möglich, scheinen aber laut Cham und Whiteson wohl sehr instabil zu sein. Wenn man im Raumschiff in einem Wurmloch unterwegs ist, das gerade zusammenfällt, könnte das unangenehm werden. Wir müssen also mit dem astronomischen Tempolimit „300 000 km/s“ leben. (bea)

Ist Weltraumschrott gefährlich?

Er kann es zumindest werden, es kommt darauf an, von welcher Art Schrott man spricht. Da ist zunächst der ungefährliche Schrott, etwa der, den die Amerikaner auf dem Mond gelassen haben: die Landestufen der sechs Apollo-Fähren und die Mond-Rover. Gefährlich ist der Schrott, der die Erde dort umkreist, wo die Raumstation ISS oder Satelliten fliegen. Der größte Teil des Mülls stammt von Raketenstufen, und selbst erbsengroße Teile können bei einer Geschwindigkeit von 28 000 km/h enorme Schäden verursachen. Von den winzigen Teilen gibt es Millionen. Was in einer niedrigen Umlaufbahn ist, sinkt Richtung Erde und verglüht. In einer Höhe von 800 Kilometern können solche Teile jahrzehntelang um die Erde kreisen. Auf der Raumstation ISS können auch kleinste Teilchen sichtbare Spuren hinterlassen, bei größerem Schrott – der von der Erde aus erfasst wird – muss ein Ausweichmanöver geflogen werden. Ihren eigenen Müll stecken die Astronauten in einen Raumfrachter, der auf dem Rückweg zur Erde verglüht, wie es 1979 mit „Skylab“ (Bild) geschah. (mic)

Sind wir allein im All?

In unserer Galaxie, der Milchstraße, gibt es hundert Milliarden Sterne. Unsere Sonne ist ebenfalls ein Stern mit acht Planeten. Auf die Galaxie hochgerechnet kommt da also ein Vielfaches von Planeten zusammen. Für die Suche nach Leben interessant sind vor allem erdähnliche Planeten, was nach Schätzungen für etwa ein Fünftel der jeweiligen Planeten zutrifft. Ob es dort Leben gibt, dafür spielt eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle. Gibt es Wasser oder nicht? Ist es eine kohlenstoffbasierte Lebensform oder etwas anderes? Würden wir die Lebensform überhaupt als solche erkennen? Leben sie zu unserer Zeit oder ist ihre Zivilisation längst vergangen? Und: Wenn es denn ferne Kulturen gibt, sind sie uns denn überhaupt wohlgesonnen? Empfinden sie Menschen als interessante Studienobjekte oder, schlimmer noch, als leckeres Abendessen? Genau das hat sich der chinesische Science-Fiction-Autor Cixin Liu in seinen Trisolaris-Romanen ausgedacht. Er meint: Da draußen gibt es jede Menge Zivilisationen, die sich alle möglichst ruhig verhalten, damit niemand auf sie aufmerksam wird. Vielleicht wollen wir die Nachbarn aus dem Sonnensystem Alpha Centauri gar nicht näher kennenlernen. (bea)

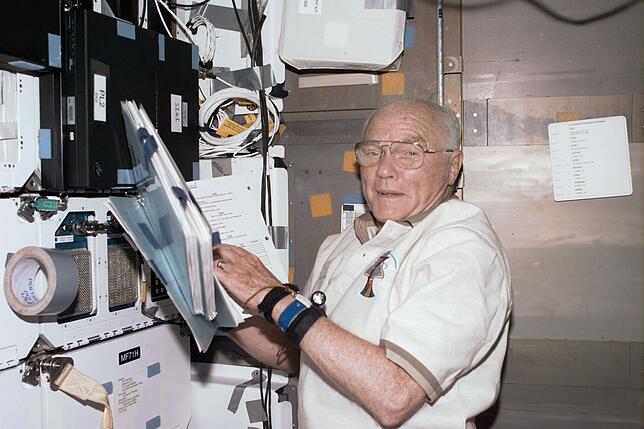

Gibt es für Astronauten eine Altersgrenze?

Offiziell nicht. Sicher, die Anzahl der Raumflüge pro Astronaut ist begrenzt, denn der Nachwuchs möchte auch mal nach oben, und die Zahl der Plätze ist gering. Ein Esa-Astronaut, der drei Mal im All war, ist daher schon ein alter Hase. Dennoch: Rein biologisch spricht nichts gegen Senioren-Astronauten, wenn die Gesundheits-Checks bestanden werden. So war die vor zwei Jahren mit 96 verstorbene US-Raumfahrt-Legende John Glenn (Bild unten) mit 77 Jahren noch mal mit einem Space Shuttle im All. Vor dem Flug mit der „Discovery“ 1998 war Glenn 36 Jahre nicht oben gewesen. Die meisten Astronauten, die die Erde umkreisen, sind jenseits der 40. Alexander Gerst, noch bis Dezember Commander auf der Internationalen Raumstation ISS, ist 42. Sein Kollege Hans Schlegel, in Überlingen geboren, wurde 1988 ausgesucht, flog nach fünf Jahren mit 41 zum ersten und nach weiteren 15 Jahren mit 56 zum zweiten Mal. Für die langen Missionen zum Mars könnten eventuell ältere Astronauten zum Zug kommen. Denn die kosmische Strahlung auf der Reise ist stark. Löst sie nach 20 Jahren vielleicht Krebs aus, wäre das für einen 50-Jährigen belastender als für einen 70-Jährigen. (mic)