Eine schnelle Internetverbindung auch dort, wo sich eine Webseite im Schneckentempo aufbaut und Streaming von Filmen nur zu Frust führt – das versprechen die Betreiber von neuen Satelliten-Schwärmen, die künftig neben entlegenen Gebieten auch Ballungsräume mit schnellem und preiswertem Breitband-Internet versorgen sollen.

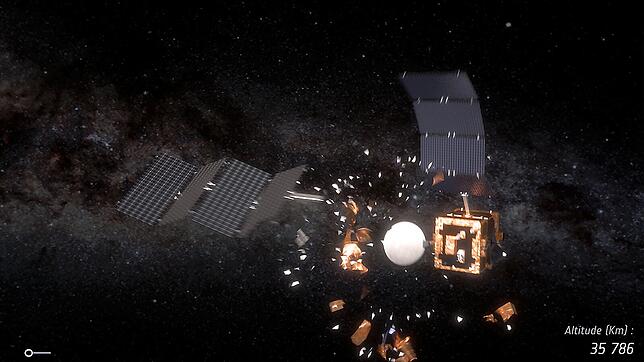

Dazu sollen Tausende von Mini-Satelliten die Erde umkreisen. So groß die Freude darüber auf Erden ist, am Himmel dürften die Probleme zunehmen. Je mehr aktive und ausgediente Satelliten dort kreisen, desto größer ist die Kollisionsgefahr. Der Schrott hinterlässt unzählige Bruchstücke, die Schäden anrichten können. Modellrechnungen zufolge hat diese Verschmutzungs-Kaskade bereits begonnen. Daher könnten bestimmte Erdumlaufbahnen eines Tages nicht mehr nutzbar sein. Weltraumschrott-Alarm.

Tausende zusätzliche Objekte im Orbit

Antreiber dieser Satelliten-Invasion ist der US-Weltraumpionier SpaceX. Die Firma des US-Milliardärs Elons Musk hat vergangene Woche die erste Großpackung aus 60 Satelliten der „Starlink“-Konstellation ins All geschickt. Wie viele Satelliten insgesamt gestartet werden, gibt SpaceX nicht bekannt. Doch die Zahlen sind schon jetzt immens: Genehmigt sind allein für den Orbit in 550 Kilometern Höhe rund 1500 Stück, fast 3000 weitere dürfen in größerer Höhe stationiert werden.

Auch andere Anbieter kommen mit großen Zahlen rüber. OneWeb, wo Airbus und der Hersteller SpaceTech in Immenstaad am Bodensee beteiligt sind, hat im Februar die ersten Geräte gestartet und rechnet mit gut 600 Satelliten. Fürs Erste. Amazon setzt auf sein Projekt „Kuiper“ und hat ein Netz aus 3236 Satelliten beantragt. Auch Facebook und Boeing haben Pläne für eine Internetversorgung aus dem All.

Bisher keine Antwort auf Weltraumschrott

Nicht alle werden es bis zur Startrampe schaffen. Trotzdem habe er angesichts der Pläne „große Sorgen“, sagt Holger Krag, Leiter des Weltraum-Sicherheits-Programms bei der europäischen Raumfahrtagentur Esa. Die Zahl der geplanten Satelliten liege weit über dem, was die Menschheit bisher ins All gestartet habe. „Die Maßnahmen gegen Weltraumschrott sind schon heute bei der klassischen Raumfahrt nicht wirklich effektiv“, stellt er klar. „Es ist fraglich, ob das Firmen, die unter kommerziellem Druck stehen, besser gelingt.“

Die beste Lösung besteht darin, Satelliten nach ihrem Dienstende zu entsorgen: Die im erdnahen Raum, wenige Hundert Kilometer hoch, sollen nach unten geführt werden, damit sie in der Atmosphäre verglühen. In größeren Höhen sollten sie in Friedhofs-Orbits gebracht werden, wo sie ihre Nachfolger nicht stören. Diese Manöver werden bereits beim Bau der Satelliten vorgesehen, doch vielfach kommt es gar nicht dazu, wie Krag berichtet. Häufig reißt irgendwann die Funkverbindung ab und das Gerät lässt sich nicht mehr ansteuern. Oder wichtige Komponenten wie die Lageregelung gehen kaputt, sodass der nutzlose Kasten weiter die Erde umkreist.

Müllproblem verschärft sich

Nur 60 Prozent aller Raumfahrtobjekte in niedrigen Umlaufbahnen werden 25 Jahre nach Einsatzende verschwunden sein, zeigen Daten der Esa. „Anders ausgedrückt: Von 100 Satelliten, die jedes Jahr in den erdnahen Raum gebracht werden, entsorgen sich ungefähr 60; 40 bleiben dort und verschärfen das Problem weiter“, rechnet Krag vor. „Wenn man diese Rate auf die geplanten Großkonstellationen anwendet, laufen wir auf eine Katastrophe zu.“

Berechnungen der Nasa stützen diese Aussage. Selbst wenn es gelingt, 90 Prozent der Satelliten in den geplanten Schwärmen zu entsorgen, wird es Kollisionen geben. Anfangs selten, doch durch die wachsende Zahl der Fragmente immer mehr. In den nächsten 200 Jahren wäre mit Hunderten Kollisionen im erdnahen Raum zu rechnen. Nach Ansicht der Nasa-Studienautoren müssen 99 Prozent der Satelliten entsorgt werden, um eine gefährliche Vermüllung zu verhindern.

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten Satelliten so gebaut werden, dass sie wirklich bis zum Ende durchhalten. „Dazu gehören zum Beispiel elektrische Antriebe, die zuverlässiger sind als treibstoffbasierte“, sagt der Esa-Experte Krag. Sinnvoll sei auch, wichtige Komponenten doppelt auszulegen oder besonders robust zu machen. Am liebsten wäre es ihm, wenn es eine Art Satelliten-Tüv gäbe, bei dem nachzuweisen ist, dass das Gerät entsorgungsfähig ist. Wenn die Technik schlappmacht, müsste der Betrieb eingestellt und der Satellit fortgeschafft werden. Krag hofft auf internationale Richtlinien, die die Betreiberstaaten in die gewünschte Richtung lenken.

Es hilft nur noch Eindämmung

Fachleute fürchten, dass die als „Kessler-Syndrom“ benannten Kaskadeneffekte immer neue Kollisionen hervorrufen. „Wir arbeiten nicht an der Verhinderung des Kessler-Syndroms“, sagt Krag. Denn dafür sei es zu spät. „Wir arbeiten an der Eindämmung.“ Er hält es für möglich, dass einige Orbitregionen so belastet werden, dass sie nicht mehr nutzbar sind. „Man kann auf andere Bahnen ausweichen, doch das ist teurer und technisch anspruchsvoller.“ Daher lohne es sich umso mehr, das Weltall sauber zu halten.

Die künftigen Flottenbetreiber müssen zeigen, dass sie die Sache im Griff haben. SpaceX erklärt auf Anfrage, dass der aktuell gewählte Orbit in 550 Kilometern Höhe besonders geeignet sei. Dort ist so viel Rest-Atmosphäre vorhanden, dass selbst jene Satelliten, die nicht mehr entsorgt werden können, längstens binnen fünf Jahren in die dichteren Luftschichten eindringen und verglühen. Bei höheren Orbits in 1150 Kilometern Höhe dauere der natürliche Abstieg mehrere Hundert Jahre. In dieser Gegend werden die OneWeb-Satelliten unterwegs sein. Grundsätzlich sind alle so ausgelegt, dass sie am Ende entsorgt werden, betonen die Betreiber. Sollte das nicht gelingen, müssten sie aktiv entfernt werden.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) investiert in die Überwachung. In seinem Auftrag wurde „Gestra“ (German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar) entwickelt. Es wird die Bahndaten von Satelliten und Trümmern bis zehn Zentimetern Größe im niedrigen Erdorbit in einer Höhe zwischen 500 und 1200 Kilometern erfassen und soll Ende des Jahres in Betrieb gehen. „Bisher haben wir die Informationen von den Amerikanern bekommen“, sagt DLR-Fachmann Manuel Metz. „Es ist aber sinnvoll, zusätzlich eigene Kapazitäten zu haben.“ Zu beobachten gibt es schließlich genug.

Tests für eine Müllabfuhr im All

- Wie gefählich ist der Schrott? Er kann bedrohlich werden. Durch Zusammenstöße oder militärische Protzereien wie jüngst der Abschuss eines Satelliten durch ein indisches Waffensystem steigt die Zahl der umherfliegenden Teile an. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit haben sie große Zerstörungskraft. Ein Schrottteilchen von einem Zentimeter Größe hat eine ähnliche Gewalt wie eine Bowlingkugel, die mit 500 Kilometern pro Stunde auf einen Gegenstand trifft. Der Schaden kann beträchtlich sein und sogar zum Totalausfall führen. Schätzungen zufolge gibt es 900 000 Objekte in der Größenspanne von ein bis zehn Zentimetern da oben und 34 000 Objekte, die noch größer sind. Auch auf der Raumstation ISS gab es schon einen Mini-Einschlag.

- Kann man im All eine Müllabfuhr durchführen? Im Prinzip ja. Es gibt etliche Konzepte für himmlische Müllsammler, es wurden auch Tests gemacht. Eine davon war der von Airbus in Bremen gebaute Satellit „Remove Debris“ (Müll-Beseitiger). Er wurde im April 2018 zur Raumstation ISS gebracht und von dort ausgesetzt. Um zu testen, ob das Einfangen von Weltraumschrott gelingt, setzte Remove Debris einen Subsatelliten aus und fing ihn mit einem Netz wieder ein. In einem weiteren Experiment schoss Remove Debris eine Harpune auf einen Subsatelliten. Der Versuch gelang.

- Wird der Schrott und seine Flugbahn beobachtet? Ja. Hier ist das amerikanische Space Surveillance Network (SSN) führend. Das SSN ist ein Verbund von 17 Radaranlagen mit acht leistungsfähigen Teleskopen. Je nach Höhe der Umlaufbahn variiert die erfassbare Größe der Objekte. Unter 200 Kilometern Höhe können Teile mit Durchmessern zwischen fünf und zehn Zentimetern noch erkannt werden, für die Umlaufbahn in 36 000 Kilometern Höhe sind es etwa 50 Zentimeter. Im Ernstfall werden die Experten, die die Satelliten steuern, informiert und leiten Ausweichmanöver ein. (nes/mic)