„Der Antisemitismus als Verschwörungswahn ist auch 80 Jahre nach der Reichspogromnacht nicht überwunden“, erklärte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Im Gegenteil, durch die digitalen Medien habe er sogar einen bedenklichen Aufschwung genommen, erläuterte der Ministerpräsident in Konstanz bei der Gedenkstunde zur Erinnerung an die Ereignisse in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938.

Zuvor hatten Redner die Konstanzer Ereignisse wieder aufleben lassen. Diese bildhafte Beschreibung sei eindrücklich gewesen, bekräftigte Kretschmann. Sie habe den Schrecken, die Brutalität und den Zynismus nachempfinden lassen. „Es ist schwer zu ertragen, dies zu hören – und das nach 80 Jahren.“

Die Pogromnacht

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 ging der NS-Staat erstmals mit brutaler Gewalt gegen die deutschen Juden, ihre Läden und Synagogen vor. Tausende Juden wurden von SA-Männern in Zivil schikaniert, misshandelt und verhaftet. Rund 400 Juden wurden ermordet. Den Vorwand für das vom Reichspropagandaministerium unter Führung von Joseph Goebbels angeordnete Pogrom war die Ermordung des deutschen Legationsrats Ernst vom Rath in Paris durch den vertriebenen polnischen Juden Herschel Grynszpan, der 17 Jahre alt war.

Mit dieser Gedenkfeier solle an die Menschen erinnert werden, die entrechtet und vertrieben wurden, die ihre Heimat hinter sich lassen mussten; und an die Millionen Juden, die dann systematisch und planmäßig im Genozid der Schoah, dem Holocaust, ermordet wurden. „Frauen, Männer und auch Kinder. Ihre Namen, Biografien und Gesichter sollen nie vergessen werden“, bekräftigte Winfried Kretschmann.

Der Antisemitismus trete das mit Füßen, worauf unsere Demokratie beruhe: die unantastbare und gleiche Würde jedes einzelnen Menschen. „Er treibt unsere Gesellschaft auseinander, er spaltet, grenzt aus und schürt Hass“, mahnte Kretschmann. „Es gilt die Welt der Fakten und der Wahrhaftigkeit in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu verteidigen“, betonte der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt.

Die Judenverfolgung in Konstanz

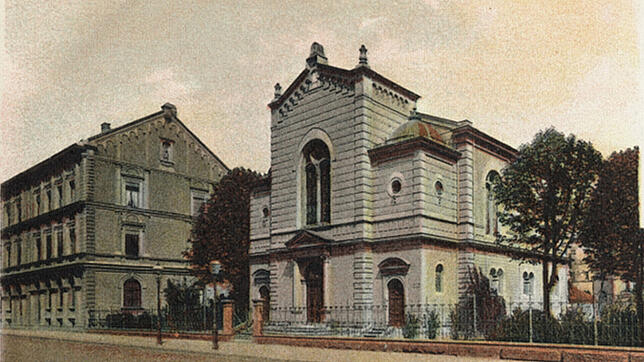

Bereits am 1. November 1936, zwei Jahre vor der Reichspogromnacht, wurde die Synagoge in Brand gesetzt. Damals eilte die Feuerwehr noch herbei, um zu löschen. Die Staatsanwaltschaft ermittelte zwar, fand aber keine Täter. Stattdessen verdächtige die Polizei ohne jeden Beweis die jüdische Gemeinde. Die öffentlichen Verwaltungen und die Justiz arbeiteten vorauseilend, überboten in ihrem Eifer sogar das staatlich Gebotene oder gesetzlich Erlaubte. Schon 1933 kam es in Konstanz zu ersten Boykotten von Geschäften jüdischer Inhaber. Wenig später folgten erste Gewerbeverbote. Juden wurde der Zugang zum Freibad verwehrt, aus Vereinen und der Feuerwehr wurden sie hinausgedrängt.

Auch in Baden-Württemberg würden weiterhin antisemitische Straftaten begangen, beispielsweise in Fußballstadien und bei Konzerten, zählte Kretschmann auf. Burchardt stellte fest, dass es einen „gesellschaftlich breit tolerierten Alltags-Antisemitismus“ gebe. Der Ministerpräsident forderte dazu auf, „in digital erregten Zeiten“ gemeinsam klar darauf zu bestehen, dass politische Diskussionen fair und respektvoll verlaufen sollen. „Eine große Sorge ist die Sicherheit, die oft trügerisch war und sehr schnell vorbei sein konnte“, erklärte Rami Suliman, Vorsitzender des Oberrats der Israeliten Badens.

Kretschmann verurteilte nachdrücklich Boykottaufrufe zu israelischen Produkten und verwahrte sich gegen israelfeindliche Diskussionen. Aber die Kritik an der derzeitigen israelischen Regierung betrachte er als legitim. Er verwahrte sich jedoch dagegen, dass diese als Vorwand genommen würde, um Vorurteile gegen Juden ausleben zu dürfen. Antisemitismus gebe es auch in manchen Moscheen und Flüchtlingsunterkünften.

Die Novemberpogrome in Konstanz

Bis 1938 waren bereits 37 der 46 von Juden geführten Geschäfte „arisiert“ worden, ebenso wie die meisten Häuser und Grundstücke. Mancher Bürger kam in diesen Jahren günstig zu einem Mehrfamilienhaus. Viele jüdische Familien entschlossen sich erst relativ spät zur Emigration. Für den Staat war die Auswanderung ein lukratives Geschäft: Die sogenannte Reichsfluchtsteuer betrug 25 Prozent. Nach 1938 kam die „Judenvermögensabgabe“ hinzu. Im gleichen Jahr weigerten sich alle großen Staaten der westlichen Welt, mehr jüdische Flüchtlinge aufzunehmen. In den frühen Morgenstunden des 10. November 1938 setzten Männer des örtlichen SS-Sturmbanns die Konstanzer Synagoge in Brand. SS-Oberführer Walter Stein brüllte „Die Bude muss weg“ und verbot das Löschen. Feuerwehrleute verrieten ihre Grundwerte und brachten Benzin und öffneten die Dachluke.

„Antisemitismus, egal von welcher Seite er kommt, bedroht die Rechtsstaatlichkeit, das Vertrauen und den Zusammenhalt in unserer gesamten Gesellschaft. Es ist Aufgabe der Gesellschaft, Antisemitismus zu bekämpfen“, bekräftigte Winfried Kretschmann. Der Ministerpräsident forderte die Menschen auf, sich gegen die Rufe nach einem „Schlussstrich unter die Vergangenheit“ zu wehren und klar zu widersprechen, wenn die Verbrechen des NS-Regimes als „Vogelschiss“ verharmlost würden.

„Und wir alle sind gefordert, wenn völkisches Denken wieder um sich greift, aus dem dann Nationalsozialismus und Totalitarismus erwachsen“, betonte der Ministerpräsident und Grünen-Politiker. „Ein guter Bürger ist, wer sich für das Gemeinwesen, die Stadt, das Land und Europa einsetzt. Nicht entscheidend ist woher er kommt, sondern wohin er will.“