Wer erhält künftig wie viel Bürgergeld? Zählen ukrainische Geflüchtete weiterhin dazu, wie das seit Mitte 2022 der Fall ist? Klar ist: Die Bundesregierung will bei den Sozialleistungen sparen.

Allerdings zeigen aktuelle Zahlen und die Einschätzung von Arbeitsmarktforschern: Ein Stopp des Bürgergelds für hier lebende Ukrainer spart nichts. Er würde allerdings die Integration bremsen.

Ersteres ist auch im Bundesarbeitsministerium bekannt: Zwar geht man dort von etwa 1,3 Milliarden Euro geringeren Ausgaben für Grundsicherung und Bürgergeld aus. Gleichzeitig entstehen fast identische Mehrkosten bei Asylleistungen. Kommunen und Länder zahlen diese Ausgaben, der Bund erstattet sie.

Söder behauptet: Das Bürgergeld mindert die Arbeitsbereitschaft

Das SPD-geführte Arbeitsministerium plant: Bei Einreisen seit 1. April 2025 erhalten Ukrainer Asylbewerberleistungen statt Bürgergeld. Der Höchstsatz für Alleinstehende oder Alleinerziehende beträgt 441 statt 563 Euro pro Monat.

Die Koalition hat diese Reform vereinbart. Sie geht einigen Politikern aber nicht weit genug, sie wollen allen Ukrainern das Bürgergeld streichen, nicht nur neu angekommenen. Markus Söder (CSU) drängte während der Politik-Sommerpause darauf. Für ihn ist das Bürgergeld der Grund für „so wenige Menschen aus der Ukraine in Arbeit“. Deutschland sei im europaweiten Vergleich hintendran.

Forscherin widerspricht Söder: Beschäftigungsquote ist nicht schlecht

Yuliya Kosyakova vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) sagt gegenüber dem SÜDKURIER: „Die öffentliche Debatte geht in Teilen an der Realität vorbei.“ Sie leitet dort den Forschungsbereich Migration, Integration und internationale Arbeitsmärkte.

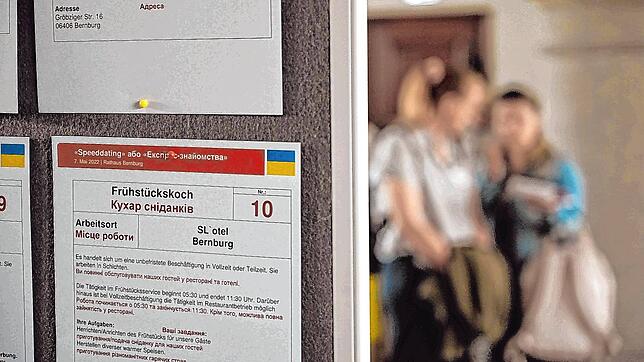

Rund ein Drittel der Ukrainer arbeitet laut Statistiken der Bundesagentur für Arbeit, fast alle sozialversicherungspflichtig. Bei der vorigen großen Fluchtbewegung 2015 lag die Erwerbsquote zwei Jahre nach der Ankunft bei 19 Prozent.

Internationale Vergleiche bleiben schwierig, da sich die Rahmenbedingungen stark unterscheiden. Ein aktueller IAB-Bericht für ganz Europa ordnet Deutschland jedoch im europäischen Vergleich ins Mittelfeld ein, nicht am Ende.

Deutschlands Integrationsansatz setzt auf Sprache und Qualifizierung

Kosyakova warnt davor, Länder wie Dänemark oder die Niederlande vorschnell um ihre hohen Beschäftigungsquoten der Ukraine-Geflüchteten von teils mehr als 50 Prozent zu beneiden. Diese Länder vermitteln Geflüchtete schnell in einfache, oft prekäre Jobs; Sprache und Qualifizierung folgen später.

Deutschland und beispielsweise auch die Schweiz und Norwegen, wo die Beschäftigungsquoten etwa gleich hoch sind, priorisieren Sprache und individuelle Förderung. Yuliya Kosyakova rät zu Geduld, denn dieser Ansatz führe nachweislich zu mehr und besserer Beschäftigung.

Regionale Trends: weniger Leistungsbezieher, mehr Beschäftigte

In der SÜDKURIER-Region folgen der Bodenseekreis sowie die Landkreise Konstanz, Schwarzwald-Baar und Waldshut dem Bundestrend. Im ersten Quartal 2024 meldeten Jobcenter und Arbeitsagentur rund 6500 ukrainische Staatsangehörige. Heute sind es weniger als 6000, mit sinkender Tendenz.

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stieg von rund 2100 Anfang 2024 auf knapp 3300 im Februar 2025, dem jüngsten Messzeitpunkt.

„Angesichts der schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen ist das durchaus eine positive Entwicklung“, erklärt Eva Schmidt, Sprecherin der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. Denn insgesamt steigen die Arbeitslosenzahlen in unserer Region seit zwei Jahren.

Jobchancen wiegen stärker als Sozialleistungen

Neben IAB-Expertin Yuliya Kosyakova kritisiert auch Yvonne Giesing vom ifo-Zentrum für Migration und Entwicklungsökonomik Kürzungen der Sozialleistungen für Ukrainer. Sie und ihr ifo-Kollege Panu Poutvaara befragten über 3000 ukrainische Geflüchtete in Europa. Ergebnis: Sozialleistungen spielen durchaus eine Rolle, doch entscheidend sind „gute Arbeitsmarktchancen, insbesondere hohe Löhne und die Möglichkeit, eine Arbeit zu finden, die den eigenen Qualifikationen entspricht“, sagt Giesing.

Sie erwartet bei Kürzungen mehr Arbeitsdruck, warnt aber vor den Nebenwirkungen: Viele besuchen Sprach- oder Anerkennungskurse. Kürzungen könnten sie in den erstbesten, fachfremden Job drängen.

Bürgergeld-Stopp für Ukrainer steht geltendem Recht und EU-Vorgaben entgegen

Eine Streichung des Bürgergelds für Ukraine-Geflüchtete hätte weitreichende rechtliche Folgen: Sie besitzen automatisch einen Schutzstatus nach der EU-Massenzustromrichtlinie, müssen kein Asylverfahren durchlaufen. Zudem greift nach drei Jahren schwebendem Asylverfahren ohnehin Bürgergeld – was für viele Ukrainer bereits gelten würde, da der Großteil vor Sommer 2022 kam.

Ifo-Expertin Giesing verwirft deshalb eine rückwirkende Regelung. Ein Stichtag, wie vom Ministerium vorgesehen, sei möglich, benachteilige aber Ukrainer gegenüber anerkannten Geflüchteten aus anderen Ländern. Sie bekämen dann schneller Bürgergeld, für Giesing eine „problematische“ Ungleichbehandlung.

In der Praxis würde die Zuständigkeit zu Kommunen und Ausländerbehörden verlagert. Melde- und Vermittlungspflichten entfielen, was die Jobsuche erschweren könnte. Die Bundesagentur für Arbeit rechnet mit erheblichem bürokratischem Mehraufwand.

Ukrainische Ärzte und Lehrer für ukrainische Patienten und Schüler?

Um mehr Ukrainer in Arbeit zu bringen, worauf Markus Söder abzielt, schlägt Yvonne Giesing eine Übergangslösung vor. Viele Ukrainer sind in Mangelberufen qualifiziert, etwa in Medizin, Pflege, Erziehung und Bildung.

Warum also nicht ukrainische Ärzte oder Lehrkräfte ukrainische Patienten behandeln und Schüler unterrichten lassen, solange sie auf ihre Anerkennung warten? Hieße: Geflüchtete Ukrainer dürften arbeiten, Patienten und Schüler würden in ihrer Sprache behandelt und unterrichtet, die Lage im Gesundheits- und Bildungssystem würde sich entspannen.

„Es wäre eine Möglichkeit, von der alle profitieren könnten“, sagt die ifo-Expertin. Dem stehe in erster Linie die deutsche Bürokratie im Wege. Zwar diskutieren laut Giesing beispielsweise Mediziner über das Thema, doch die Umsetzung sei schwierig.