Weihnachten rückt näher und damit die Tage, an denen auf den Dachböden die Krippen hervorgezogen werden. Auch die Mesner der Kirchen suchen zielsicher die Kisten, in denen die Heilige Familie verpackt ist. Das Ensemble gehört zu Weihnachten, Maria, Josef und das Jesuskind sind gesetzt, dazu treten je nach Ausstattung Ochs und Esel, Hirten mit Vieh sowie die drei Weisen oder auch Drei Könige genannt.

Einer von ihnen ist der dunkelhäutige Caspar, reich gekleidet, jung, sagenumwoben. Ein Hauptdarsteller – wenigstens bisher.

Spätestens seit der Ulmer Säuberungsaktion Mitte Oktober wackelt sein Platz. Der Mohr ist ins Gerede gekommen. In Ulm beschlossen Dekan und Kirchengemeinde am evangelischen Münster, dass sie alle drei Könige nicht mehr aufstellen werden, weil einer von ihnen – der Dunkle – als unpassend gilt.

Aber geht das überhaupt? Das fragten sich nicht nur die Christen in Ulm. Eine Krippe ohne Könige sei doch halbherzig. Die Herrscher bringen erst die Hinfälligkeit der Macht in die Hütte von Bethlehem. Indem die drei Mächtigen vor einem Baby knien, wird deutlich, wer der Herrscher der Welt ist.

Rauswurf aus dem himmlischen Schauspiel

Doch gutes Zureden reichte in Ulm nicht. Der Dekan fürchtete den Vorwurf des Rassismus, der in diesem speziellen Fall sogar berechtigt ist: Die Ulmer Figur ist mehr Casperle als Caspar, eine verrenkte Karikatur. Er trägt jene äußerlichen Stereotype, die man in kolonialer Überheblichkeit Schwarzen zuschrieb. Er sieht aus wie ein Hanswurst mit Brezel. Das warf damals die bange Frage auf: Wie geht es weiter? Werden ab sofort alle gekrönten Mohren aus dem himmlischen Schauspiel geworfen und stattdessen nur noch Weiße oder Kamele gezeigt? Langweilig, aber immerhin korrekt, auf dass nur keiner Anstoß nehme?

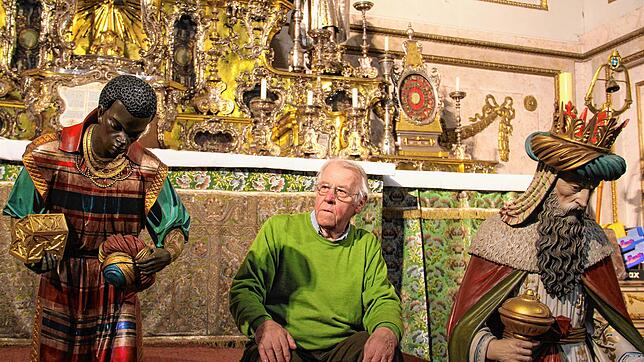

Diese Frage wird nirgends besser beantwortet als in einer Sakristei. Ich treffe mich mit dem Konstanzer Münstermesner Manuel Kunemann und seinem Vorgänger Konrad Schatz vor dem glitzernden Hochaltar im Münster. Die Figuren lagern hinter dem Altar. Die beiden Männer wuchten zwei der Könige heraus. Caspar kommt als erster ans Tageslicht, eine große Holzfigur mit geschätzten 35 Kilogramm Gewicht.

„Natürlich wird Caspar aufgestellt“, sagt der Dekan

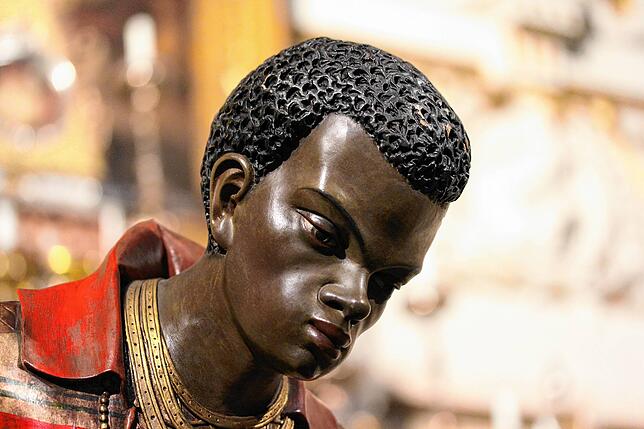

Mit seinem Ulmer Kollegen hat er nichts gemeinsam. Der Konstanzer Schwarze König präsentiert sich als schöner junger Mann mit ernstem Gesichtsausdruck – er betrachtet gerade das Jesuskind. Alt-Mesner Konrad Schatz berichtet: „Die Figuren wurden in den 20er Jahren in der Kirchenwerkstatt Mezger in Überlingen hergestellt.“ Die Figurengruppe ist also noch recht jung – wie das umstrittene Ulmer Ensemble auch. Nur der Geist dahinter scheint ein anderer zu sein.

Wird der Konstanzer Caspar auch in diesem Jahr gezeigt? Der Konstanzer Dekan Mathias Trennert-Helwig findet die Frage abwegig. „Natürlich wird er aufgestellt“, sagt der Hausherr des Münsters am Telefon. Er lehnt es ab, die traditionellen Figuren der Krippe mit Rassismus in Verbindung zu bringen. „Es ist eine Geistesverirrung sondersgleichen“, brummt der Münsterpfarrer.

Drei Könige, drei Charaktere

An den weihnachtlichen Krippen lässt sich das leicht studieren. Ulm mit seinen verknoteten Wurzelseppeln bildet eine klägliche Ausnahme. In der Regel ist Caspar der exotische Mensch schlechthin und stets elegant. Er erscheint exquisit gekleidet. Als Jüngster der drei Männer steht er aufrecht und athletisch da. Balthasar geht bereits vor dem Kind in die Knie geht – ein alter Mann, der in dem kommenden König Jesus bereits das Ende seiner eigenen Zeit aufziehen sieht.

Erst seit dem 14. Jahrhundert wurden einer drei Weisen dunkelhäutig dargestellt. Die Botschaft dahinter ist einfach: Auch Afrika steht an der Krippe und erweist dem wahren König seine Reverenz; auch dieser Kontinent gehört zur christlichen Welt, er wird nicht ausgegrenzt. Die Präsenz des Mohrenkönigs ist inklusiv gemeint, nicht ausschließend.

Der Meister von Meßkirch malte ihn mit Ohrring

Einen der schönsten Darstellungen gelang dem Meister von Meßkirch, einem süddeutschen Maler der Renaissance. Sein Caspar ist ein junger Mann auf dem Höhepunkt seiner Kraft, eine charismatische Figur im reichen Gewand. Die Krone hat er aus Ehrfurcht vor dem Kind abgenommen, so sieht man das kurze gelockte Haar und den goldenen Ohrring.

Wie konnten dunkelhäutige Traditionsgestalten in Verdacht geraten? Die schlechte Behandlung schwarzer US-Amerikaner spielt hier eine große Rolle. Am 25. Mai dieses Jahres wurde George Floyd bei einer Kontrolle getötet – als Opfer von offenbar rassistisch motivierter Polizeigewalt. Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners löste eine mächtige Bewegung aus: „Schwarze Leben zählen“ (“Black Lives Matter„).

Spätestens seitdem wird jede Darstellung von schwarzen Menschen kritisch beäugt – auch wenn sie mit den aktuellen Problemen der USA nichts zu tun haben. Kritiker stören sich am Begriff des Mohren, der ihrer Ansicht nach rassistisch sei. In Berlin musste eine Mohrenstraße ersetzt werden. In Augsburg benannte sich das renommierte Hotel „Drei Mohren“ im Sommer in „Maximilian‘s“ um. Lieber ein falscher Apostroph als ein Gschmäckle, dachte man sich dort.

Der Mohr im Namen von Straßen, Hotels und Firmennamen taucht in vielen Städten auf, auch in Konstanz: Dort steht Sandor Petri in der Mohrenapotheke, die er mit seiner Frau Szilvia betreibt. Dachten Sie schon mal an eine Umbenennung, Herr Petri? „Aber nein, der Name ist gute Tradition“, sagt der Apotheker. Die Figur an der Hausecke werde an Fasnacht sogar verkleidet, berichtet er. Der Mohr gehört dazu. „Was soll daran schlecht sein?“, fragt Petri.

Joseph Mohr dichtete „Stille Nacht“

Herrn Petri fällt noch etwas ein: „Mohr ist auch ein deutscher Familienname. Was macht man mit Menschen, die so heißen?“ Einer der bekanntesten Namensträger war der Schöpfer des Weihnachtsliedes „Stille Nacht“ – der Salzburger Priester Joseph Mohr. Er dichtete die vielgesungene Weise im Jahr 1819.

Auch in einzelnen Städten trifft man auf den Mohren. In Schaffhausen findet sich ein Beispiel: Der Mohrenbrunnen mitten in der Fußgängerzone. Der goldene Pokal weist ihn als einen der Drei Könige aus. Sein Wappenschild zeigt den Doppeladler als Symbol des Deutschen Reiches, dem Schaffhausen damals angehörte. Die Gestalt ist also positiv besetzt. Caspar als Herold und Schutzschild des Reiches.

Die Sternsingern sollen sich nicht mehr das Gesicht färben

Aktuell wird diese Diskussion wieder im frühen Januar, wenn die Sternsinger durch die Straßen ziehen werden. Immer weniger Kinder schminken sich schwarz. Der Verzicht auf den Schminktopf wird den Gruppenleitern von oben nahegelegt: Das dafür verantwortliche Kindermissionswerk schreibt: „Wir empfehlen, die Kinder nicht zu schminken.“ Zwar wird anerkannt, dass der schwarze König nie als Karikatur gemeint war und das Blackfacing ein Problem der Neuzeit sei. Doch will sich der Dachverband keinen Streit mit Menschen einhandeln, die sich an diesem christlichen Brauch stören.

Eine Tradition wird zum Problem

Deshalb sollen die Kinder nicht geschminkt werden. Auf der Homepage der Sternsinger heißt es: „Wir glauben, dass der ursprüngliche Sinn der Tradition besser deutlich wird, wenn Kinder als Sternsinger so gehen, wie sie eben sind: vielfältig in ihrem Aussehen.“ Doch was heißt schon Vielfalt, wenn alle Sternsinger gleich käseweiß sind?