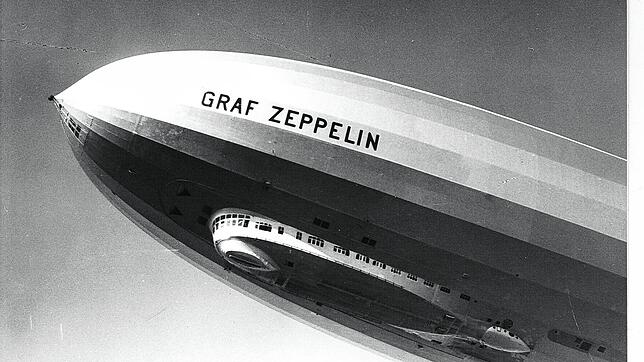

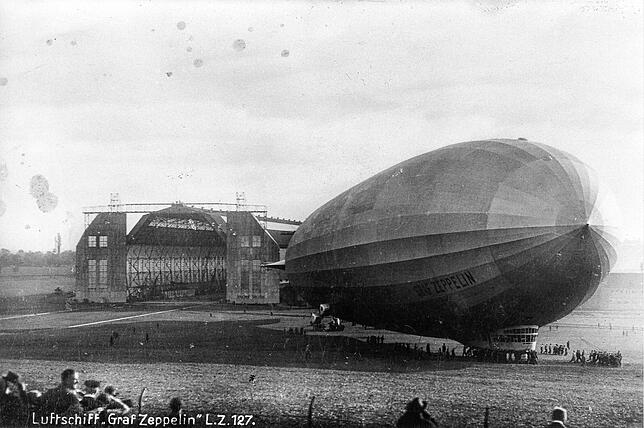

Heute starten die Expeditionen ins Unbekannte auf den Weltraumbahnhöfen von Cape Canaveral, im Dschungel von Französisch Guayana (Korou) oder von Baikonur in der Kasachen-Steppe. Raumfahrt sucht schon aus Sicherheitsgründen die Abgeschiedenheit. Als man vor genau 90 Jahren mit neuestem Hightech-Gerät zu Fernerkundungen aufbrach, war das ganz anders. 3000 Menschen versammelten sich am 24. Juli 1931 vor dem Luftschiffhangar in Friedrichshafen-Löwental, als der fast 237 Meter lange Riese LZ 127 „Graf Zeppelin“ aus der Halle gezogen wurde, um seine Fahrt in die eisigen Weiten der Arktis anzutreten.

Das Projekt war heutigen Unternehmungen im Weltall – etwa an Bord der Raumstation ISS – vergleichbar. Die 16 Passagiere, die neben der Crew aus 30 Mann mitfuhren, waren fast alle Forscher und kamen – wie heute die Astronauten – aus mehreren Ländern. Der wissenschaftliche Expeditionsleiter Rudolf Samoilowitsch war Sowjetrusse. Neben mehreren deutschen Fachleuten waren ein schwedischer Arzt, ein Kommander der US-Navy und ein Vertreter der American Geographic Society an Bord.

Als Berichterstatter arbeiteten zwei Journalisten. Einer von ihnen war Arthur Koestler, stellvertretender Chefredakteur des bekannten Berliner Boulevardblatts „B.Z. am Mittag“. Dass Forschung auch medial verkauft werden muss, war schon damals klar.

Polarkleidung im Hochsommer

Während heute die Astronauten in bequemer Kleidung in der Kapsel sitzen und die schweren Raumanzüge nur anlegen, wenn sie die ISS zum Außeneinsatz verlassen, war die Mannschaft von LZ 127 schon am Bodensee warm eingepackt, obwohl es Hochsommer war. „Sie waren alle in Polarkleidung, deren charakteristisches Merkmal der graubraune Skianzug ist“, berichtete die „Konstanzer Zeitung“ am 25. Juli. Das erste Ziel des Zeppelin war der Flugplatz Staaken bei Berlin.

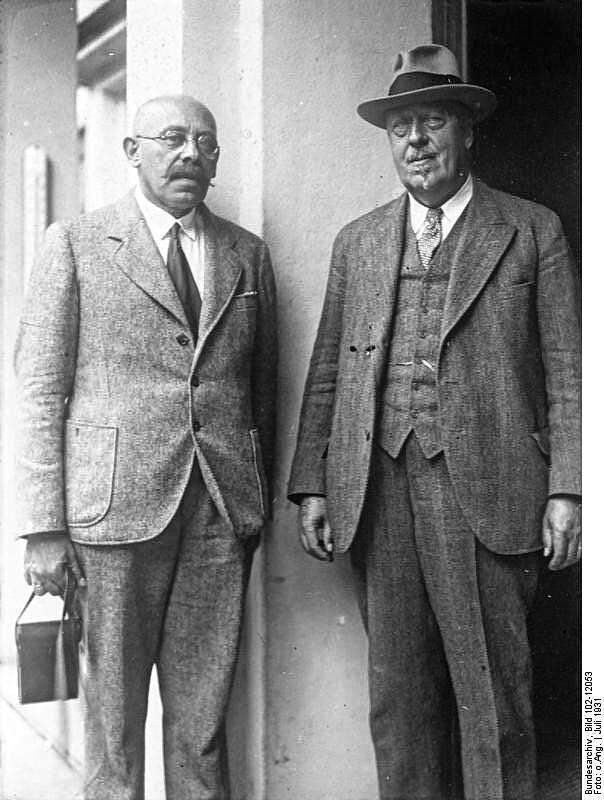

Da hatte „Graf Zeppelin“ schon in Berlin abgehoben und steuerte Leningrad an, um den russischen Partnern Reverenz zu erweisen. Der diplomatische Auftritt fiel Hugo Eckener zu, dem Direktor der Deutschen Luftschifffahrts-Aktiengesellschaft (Delag). Eckener hatte Graf Ferdinand von Zeppelin nach dessen Tod 1917 als Repräsentant des Zeppelin-Mythos beerbt und war spätestens nach der Weltumrundung mit LZ 127 im Jahr 1929 in Deutschland jedem Kind bekannt. Mit der Arktis-Mission griff er einen Plan des Grafen auf, die diesem vor dem Ersten Weltkrieg gekommen war.

Eckener fragt bei Amundsen an

Ursprünglich hatte Eckener – mit sicherem Instinkt für eine prestigeträchtige Verbindung zwischen Prominenz und Luftschifffahrt – einen anderen Plan geschmiedet. 1926 hatte er Kontakt zum berühmten Südpol-Bezwinger Roald Amundsen geknüpft, um ihn für eine Pol-Expedition mit einem Zeppelin zu gewinnen.

Hätte sich der Plan nicht wegen der Entrüstung nationalistischer Kreise in Deutschland zerschlagen, die Amundsen eine deutschfeindliche Gesinnung während des Ersten Weltkriegs unterstellten, wäre Eckener vielleicht eine Sensation gelungen: Die erste Ankunft von Menschen am Nordpol durch Überfahrt in einem Zeppelin! So aber erreichte Amundsen das Ziel im Mai 1926 mit einem gemischten norwegisch-italienischen Team an Bord des Luftschiffs „Norge“.

Zeppelin transportiert Postsäcke in ferne Länder

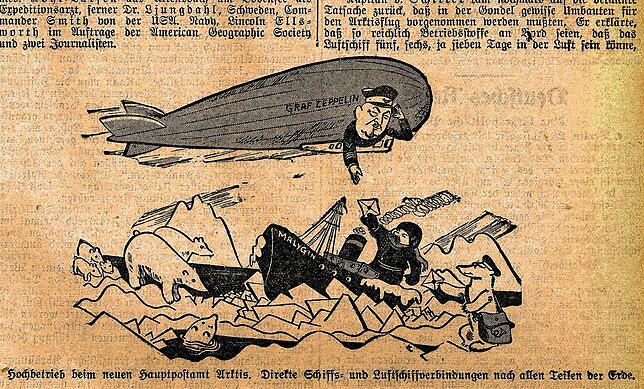

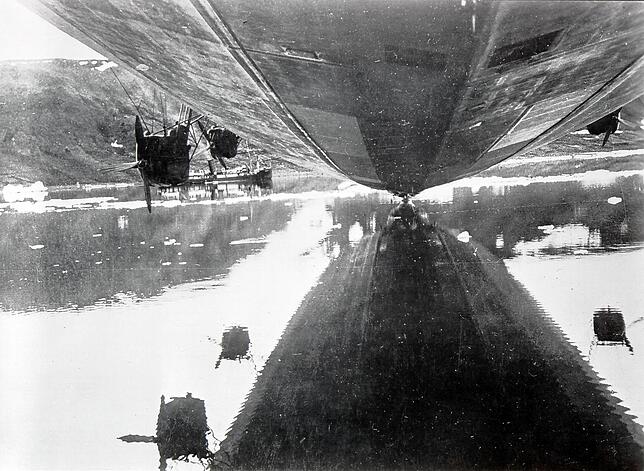

Doch auch mit den Russen gelang der Zeppelin-Expedition für die damalige Zeit Aufsehenerregendes: Die Rolle des Luftschiffs als schnelles Transportmittel für Post in ferne Länder ließt sich auch im Nordpolarmeer ausspielen. Am 80. Breitengrad, wo sich die steilen Felsen von Franz-Josef-Land aus dem Nebel erheben, landete LZ 127 am 28. Juli 1931 auf dem Eis der Hooker-Insel für ein Rendezvous mit dem russischen Eisbrecher „Malygin“. Postsäcke und „herzliche Grüße“, wie es hieß, wurden ausgetauscht. Der Aufenthalt konnte nur 15 Minuten dauern, weil treibende Eisschollen das Luftschiff bedrohten.

Für die Expedition hatte man eine Kabine in der Gondel von LZ 127 mit technischen Apparaten und Messgeräten vollgestopft. Rudolf Samoilowitsch erhoffte sich, im Polareis noch festes Land zu entdecken und zu vermessen. „Hauptsächlich jedoch“, so die „Konstanzer Zeitung“ über die Pläne, „wolle man Beobachtungen machen, wie das europäische Klima durch die Arktis beeinflusst würde“. Auch heute gehen Meteorologen und Klimaforscher dieser noch immer aktuellen Frage nach.

Nach einer Fahrt von 13.000 Kilometern landete LZ 127 am 31. Juli 1931 wieder in Friedrichshafen, von Stadtkapelle, Publikum und Deutschlandlied begrüßt. Die „Konstanzer Zeitung“ nahm die Begegnung mit dem Eisbrecher zum Anlasses, über die Frage zu sinnieren, wem das erst 1873 von Österreichern entdeckte Franz-Josef-Land, seine Gletscher und Eisbären, eigentlich gehöre. Die Frage war damals durchaus berechtigt. Denn erst im April 1926 hatte die Sowjetunion – unter Protest Norwegens – die Inselgruppe einseitig zu ihrem Staatsgebiet erklärt.

Eckener kooperierte zwar mit den Russen, bewahrte aber eine gewisse Distanz. So notierte er später, die „sehr bemerkenswerten“ wissenschaftlichen Ergebnisse der Reise seien von deutschen Forschern „keineswegs genügend“ gewürdigt worden. Grund: Die Sowjets hätten vor allem die geografischen Erkenntnisse „für sich in Anspruch genommen“, indem sie russische Namen verteilten.

Treffen mit der „Nautilus“?

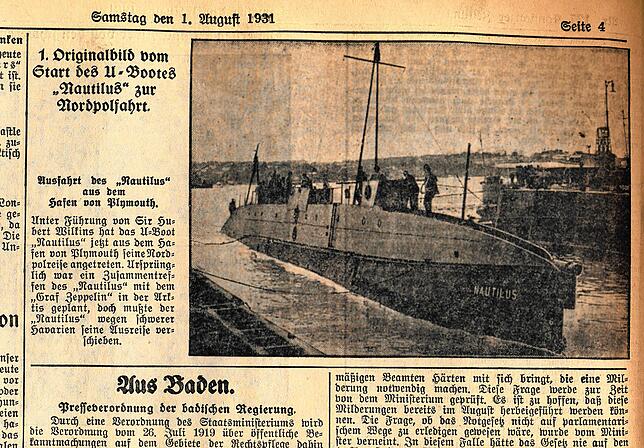

Auch hatte Eckener anfangs keineswegs allein Moskau als Partner im Blick. Vielmehr hatte er Kontakte zu den Briten geknüpft. Die rüsteten 1931 in Plymouth das U-Boot „Nautilus“ für eine Fahrt Richtung Nordpol aus, und Eckener fasste eine Begegnung zwischen Zeppelin und U-Boot ins Auge. Auch damit hätte er Furore gemacht. Doch wegen „schwerer Havarien“ an der „Nautilus“ wurde daraus nichts.

Es dauerte noch 27 Jahre, bis das amerikanische Atom-U-Boot gleichen Namens im August 1958 als erstes Seefahrzeug den geografischen Nordpol erreichte.

Da war Hugo Eckener schon vier Jahre tot. Seine Idee, den Zeppelin auch für die Wissenschaft dienstbar zu machen, blieb lebendig. So wurde der neue Zeppelin-NT aus Friedrichshafen schon mehrfach für Forschungszwecke eingesetzt. Immerhin kam er dabei im Mai 2013 bis ins südliche Finnland – nicht weit von der Nordlandroute des LZ 127.