Im Oktober 1918 ist der Krieg mit all seinen Leiden längst nicht mehr das einzige Thema bei den Menschen in der Region. Es geht um Leid und Entbehrungen, um Hunger, Kälte und um die „Bekämpfung und Ausbreitung der Grippe in Baden“, wie die Konstanzer Nachrichten am 19. Oktober 1918 schreiben. So habe sich in letzter Zeit die „sogenannte spanische Krankheit“ in Südbaden erheblich ausgebreitet. „Auffallend ist, dass von der gegenwärtig herrschenden Epidemie namentlich junge, körperlich kräftige Personen ergriffen wurden und zum Teil der Krankheit schnell erlagen.“ Der Tod kam binnen weniger Stunden.

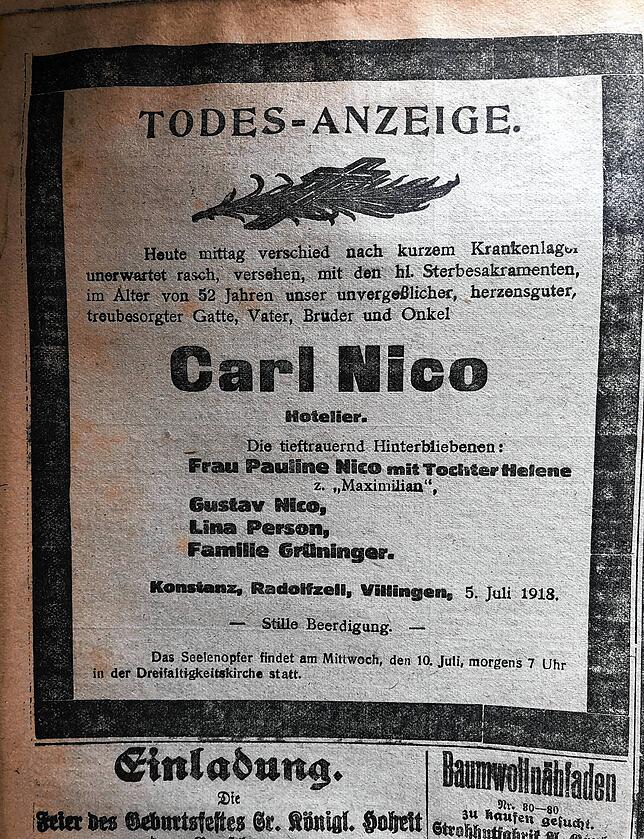

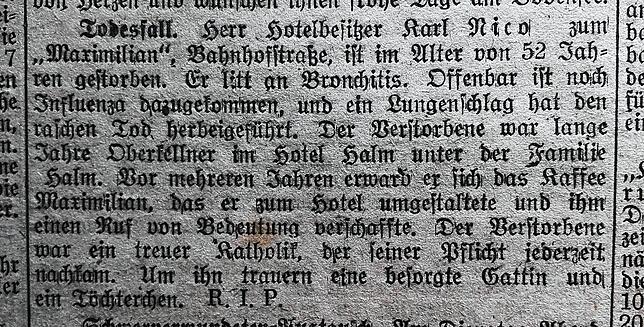

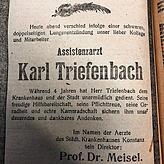

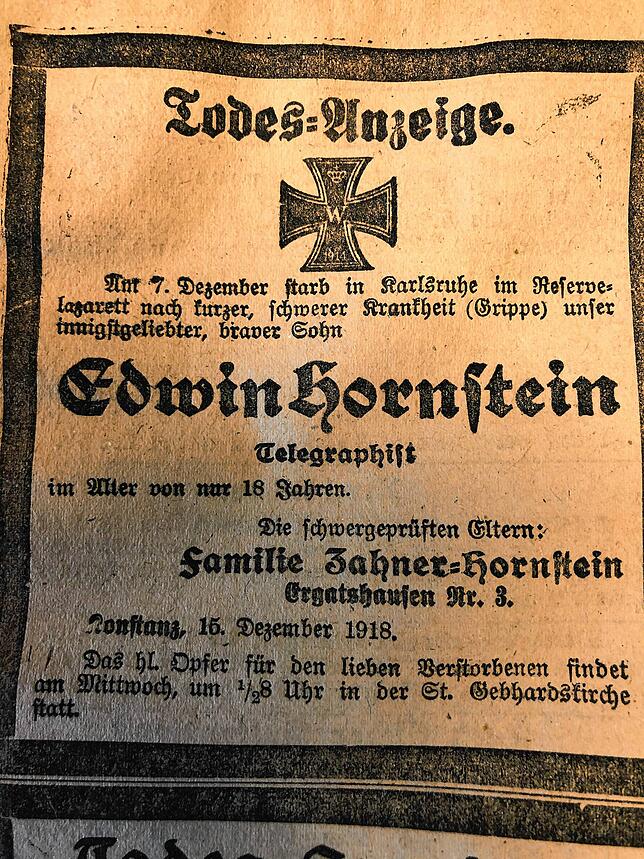

Lokalzeitungen wie die Konstanzer Nachrichten und der Konstanzer Anzeiger waren damals voll von Berichten über das Wüten der unheimlichen Krankheit. Zahllose Todesanzeigen spiegelten das Leid der Familien wider.

Anfang Juli 1918 heißt es: „Die ‚Spanische Krankheit‘ nimmt immer größeren Umfang an. Bereits seit einigen Tagen sprach man auch hier von einigen Krankheitsfällen. Im Krankenhaus sind erst wenige Fälle bekannt, die zudem glücklicherweise nicht gefährlicher Natur sind.“ In Friedrichshafen zählte man 300 Erkrankte. Auch in der Schweiz und „in Singen ist sie ebenfalls aufgetreten“. Die Zeitung schreibt auch von „bis zu 50 Prozent des Mannschaftsbestandes“ einiger Truppeneinheiten.

Todesfälle gibt es anfangs offenbar nur wenige. Eines der ersten Opfer ist der Konstanzer Hotelbesitzer Carl Nico, von dem es heißt: „Er litt an Bronchitis, offenbar ist noch Influenza dazugekommen und ein Lungenschlag hat den raschen Tod herbeigeführt.“

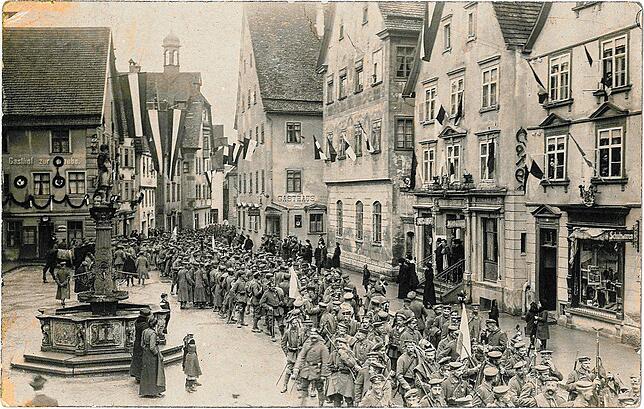

Während die erste Welle noch meist glimpflich vorüberzog, forderte die zweite Welle im Herbst 1918 zahlreiche Todesopfer. Die Kriegsheimkehrer brachten das inzwischen möglicherweise mutierte gefährliche Virus als Souvenir mit aus den Schützengräben und den Gefangenenlagern. Am 4. November 1918 kamen in einem Sonderzug 491 sogenannte Zivilinternierte in Singen an, die schon seit den ersten Kriegstagen 1914 in französischer Gefangenschaft waren. „Von den Internierten des letzten Transports sind nun insgesamt elf der Grippe erlegen, die beiden letzten starben vorgestern Abend“ vermelden die Konstanzer Nachrichten.

Damals häuften sich die Todesanzeigen zur Grippeepidemie. Meist wurde verschwiegen, dass es um die Krankheit ging, die auch an der Front wütete. Doch lässt die Wortwahl der Hinterbliebenen immer wieder darauf schließen, dass der Tod eine Folge der Spanischen Grippe war. So ist auch von einer Lungenentzündung die Rede, der der Spiritual Franz Paul Hegner am 5. November 1918 in Hegne erlegen war. Und von „kurzer schwerer Krankheit“, an der die 20-jährige Georgette Schönig in den ersten Januartagen des Jahres 1919 starb. Die Todesanzeigen geben der tödlichen Krankheit Namen. „Im Alter von 18 Jahren und 8 Monaten, nach kurzer, schwerer Krankheit im Feldlazarett bei Lille am 30. Juni in die ewige Heimat abberufen“ heißt es über den Musketier Josef Traber aus Gottmadingen. Oder „im Alter von 24 ein halb Jahren, heute Nacht, unerwartet rasch“ abberufen wurde Anna Bonauer aus Konstanz, Markelfingen am 28. Juli 1918.

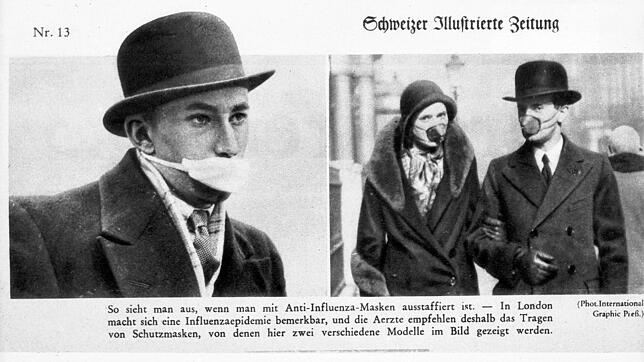

Viel wusste man auch Monate nach dem Ausbruch der Epidemie noch nicht über die Krankheit. Mal wurde sie „Spanische Krankheit“ genannt, mal „Lungenpest“. Bekannt war aber, dass sie sehr leicht übertragen werden konnte. Daher rieten die Konstanzer Nachrichten, möglichst keinen Kontakt zu erkrankten Personen und „peinliche Sauberkeit der Räume“. Gewarnt wurde außerdem „vor unnötigen Reisen in den jetzt überfüllten Eisenbahnzügen“ sowie vor Besuchen von Sitzungen und Vorträgen.

Heftiger Krankheitsverlauf

Neben jungen Soldaten waren auffallend viele junge Frauen unter den Todesopfern. Ein Grund dürften die harten Bedingungen gewesen sein, denen Frauen zuhause in der Kriegswirtschaft ausgesetzt waren, wie die 1942 ermordete jüdische Wissenschaftlerin Clara Henriques in ihrer Tübinger Dissertation 1920 feststellte.

Ein Merkmal der Spanischen Grippe war der heftige Krankheitsverlauf, der schon innerhalb eines Tages zum Tod führen konnte. Über die Schwere der Erkrankung wurde die Bevölkerung dennoch monatelang in Unwissenheit gelassen. Ende Oktober informieren die Konstanzer Nachrichten die Leser über den dramatischen Verlauf. „Die Kranken sterben dabei in kürzester Zeit den Erstickungstod und sind, wie alle Erstickten, nach dem Tod blauschwarz“, heißt es in dem Bericht.

Wie viele Menschen in Südbaden von der Spanischen Grippe dahingerafft wurden, ist nicht bekannt. Dafür liegen Zahlen für den angrenzenden Thurgau vor. So meldeten die dortigen Bezirksämter für die Woche zwischen dem 6. bis 12. Oktober einen Anstieg auf 1795 neue Fälle und elf Todesfälle. Die meisten gab es in Kreuzlingen, wo in einer Woche 359 Menschen neu infiziert wurden und vier starben.

„Mit aller Hartnäckigkeit dauert in vielen Schwarzwaldorten die Grippe an,“ heißt es in den Konstanzer Nachrichten unter dem 5. November. „In Villingen ist die Zahl der Todesfälle in den letzten Tagen wieder gestiegen. Auch zwei Krankenschwestern sind einer Lungenentzündung erlegen.“ In manchen Dörfern sei an die Wiederaufnahme des Schulunterrichts noch nicht zu denken. „In Freiburg nimmt die Grippe eher zu als ab, die Theater wurden geschlossen.“

Die Behörden waren mit der Grippe überfordert, die Ärzte waren überarbeitet, die Schulen blieben über Wochen geschlossen. In einer Anzeige warnt das damalige Gesundheitsamt vor dem Gebrauch eines Inhalationsgerätes, das mit Eukalyptusöl angeblich gegen die Grippe etwas ausrichten könne. Es gäbe aber kein „Spezifikum gegen Grippe„, heißt es. Dieses Mittel könne vielmehr „zu schweren Organschäden führen“.

Was heute beim Coronavirus zu beobachten ist, gab es auch damals. Hamsterei kam besonders in der Kriegszeit immer wieder vor, und die Polizei ging hart dagegen vor. So wurden in Salem am Bodensee mehrere Männer festgenommen, die Mehlsäcke gehortet hatten, andere hatten ein Rind heimlich geschlachtet und nach Nordbaden verkauft.

Als das Virus immer stärker grassierte, wurden im Schwarzwald und am Bodensee im Oktober und November die Schulen geschlossen. Vom Amtsbezirk Stockach heißt es dazu: „In Unterschwandorf, Mühlingen, Stockach, Seelfingen, Bodman und Volkertshausen mussten wegen der großen Anzahl der Erkrankungen die Schulen geschlossen werden.“ Auch die Stadt Konstanz setzte „mit Rücksicht auf das starke Auftreten der Grippe„ das Schließen der Schulen bei dem zuständigen Bezirksamt durch.

Die Stimmung sollte nicht kippen

Als die Konstanzer auch die Schließung der Theater, Kinos „und sonstiger Vergnügungslokale“ verlangten, stimmte die Aufsichtsbehörde dem nicht zu. „Das Ministerium befürchtete dabei, dass die Schließung aller Vergnügungsstätten einen nachteiligen Einfluss auf die Stimmung in der Bevölkerung haben werde“, heißt es in den Konstanzer Nachrichten. Die Regierung war am Ende des Krieges besorgt über die Stimmung in der Bevölkerung, die zu kippen drohte. Zugleich unterschätzten die Behörden aber die Krankheit. Denn das Ministerium war laut Zeitung der Ansicht, „dass die Übertragung der Grippe auch nach Schließung der Vergnügungsstätten nicht vermindert werde.“

In Konstanz war die Stadtverwaltung von der Ablehnung offenbar nicht begeistert. Weil das Krankenhaus schon überfüllt war, wollte die Stadt wenigstens zwei Baracken auf einem Kasernenhof zu provisorischen Hospitälern umfunktionieren. Doch das Kriegssanitätsamt Karlsruhe stimmte auch dem nicht zu. Vermutlich waren sie bereits für verwundete Soldaten reserviert.