Seit Menschen Gedenken faszinieren uns mystische Dinge. Je weniger wir uns etwas erklären können, desto höher ist die Anziehungskraft. Das beginnt während der Kindheit. Bevor wir nicht wissen, wie eine Bleistiftspitze schmeckt oder sich Feuer anfühlt, werden wir nicht locker lassen. Schauen die Eltern weg, schleckt das Kind an der Bleistiftspitze und hält den Finger über die brennende Kerze. Das Unerforschte, Mysteriöse und Unerklärliche übt eine magische Fazination auf uns aus. Gestern da, heute verschwunden – Welten, die auf mysteriöse, mystische oder nur schwer zu erklärende Art nicht mehr da sind, ziehen uns ebenso in ihren Bann. Der Konstanzer Münsterbaumeister Alois Arnold hat eine Erklärung dafür: "Wir meinen heute, alles wissen zu müssen", sagt er, "aber man muss nicht alles wissen. Ich finde es gut, wenn Dinge im Unbekannten bleiben."

Beispiel Stonehenge. Die Steinkreis-Anlage liegt im mittleren Süden Englands. Sie ist aufgrund ihrer monumentalen Ausmaße und der unvorstellbaren Leistung der Erbauer weltweit bekannt. Stonehenge wurde in verschiedenen Abschnitten gebaut. Ungefähr um 2200 vor Christus wurden die 32 Blausteine aus dem Südwesten von Wales herangeschafft. Stonehenge muss von einem Volk gebaut worden sein, das weite Handelsverbindungen hatte und seine Hauptsiedlungen zwischen 1600 und 1300 vor Christus in diesem Gebiet gründete. Die Menschen, die dieser längst untergegangenen Welt angehörten, haben uns Rätsel mit auf den Weg gegeben, das wir bis heute nicht gelöst haben.

"Die Menschheit ist davon fasziniert", sagt Jörg Heiligmann, Direktor des Archäologischen Landesmuseums in Konstanz. "Aber wie haben es die Menschen geschafft, solche riesigen Steinblöcke so zu postieren?", fragt er. "Waren es Druiden? Hatte das etwas mit dem Kalender zu tun? Auf was sind die Steine ausgerichtet? Himmelskörper? Sonnenlicht?" Das Faszinosum: Selbst die schlauesten und intelligentesten Experten können diese Fragen nicht hundertprozentig beantworten. Die Erbauer haben uns keine Zeugnisse hinterlassen, ihre Welt ist längst untergegangen. "Besonders für Laien ist das toll, wenn sie diskutieren und fabulieren können und gleichzeitig lernen, dass die Wissenschaft nicht immer recht hat", so Jörg Heiligmann. Wissenschaftliche Erkenntnisse würden sich niemals linear entwickeln, sondern stets wie eine Spirale. Als Beispiel nennt er keltische Viereckschanzen, die in Süddeutschland häufig vorkommen. "Im 19 Jahrhundert hieß es: Das sind Römische Schanzen. Ich habe in den 70er Jahren gelernt, dass es sich dabei um Heiligtümer handeln würde." Ganz aktuell seien zwei solcher Schanzen ausgegraben worden, "und man hat festgestellt, dass es keltische Gutshöfe sind", so Heiligmann, der lachend hinzufügt: "Jetzt bin ich gespannt, wann diese Areale wieder als Heiligtümer gelten". Mit den Pfahlbauten in Unteruhldingen verhält es sich ähnlich. Die aktuelle Darstellungsform unterscheidet sich zu der in den 20er Jahren.

Verliert ein Rätsel automatisch seinen Reiz, wenn es gelöst ist? Der Wissenschaftler geht nicht davon aus: "Nehmen wir das Kolloseum in Rom", erklärt Jörg Heiligmann. "Wir wissen exakt, wann und warum es gebaut wurde und was dort angestellt wurde. Aber trotzdem gehen viele Millionen Menschen Jahr für Jahr dorthin." Es ist also die Qualität des Objektes und weniger die mystische Geschichte drumherum, die eine Faszination ausübt? "Zunächst einmal regen unerklärliche Dinge die Fantasie der Menschen an", erzählt Heiligmann. "Und das ist auch gut so. Wir Archäologen benötigen ja auch Fantasie für unsere Arbeit, das ist wichtig für unserer Hypothesen." Wenn das Ergebnis gleich spannend und faszinierend ist, bleibt auch das Interesse der Menschen bestehen. Nur Langweile tötet Leidenschaft. Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit historischen Ereignissen hat aber auch einen weiteren Effekt, wie Jörg Heiligmann erklärt: "Das kann beruhigend wirken, wenn man Ergebnisse sieht. Ich zumindest habe keine Angst, dass morgen die Welt untergehen könnte", sagt er. "Dann kann man feststellen, dass im Grundwesen der Menschen sich nicht viel geändert hat. Und man lernt, dass die Menschen damals nicht blöd waren und es die guten, alten Zeiten nicht gab – die werden nämlich nur in der Erinnerung gut."

Beispiel Bermudadreieck im westlichen Atlantik, das von den Bermudainseln nach Florida und die Insel Puerto Rico reicht. Sinken hier tatsächlich auf mysteriöse Art und Weise überdurchschnittlich viele Schiffe, die wie vom Erdboden verschluckt verschwinden? Geisterjäger oder Weltuntergangstheoretiker leben hier gerne ihre Fantasie aus – das öffnet aberwitzigen Spekulationen und Legendenbildung Tür und Tor. Hier wird über mysteriöse Entführungen durch Außerirdische gemunkelt, dort sind es magische Kraftfelder, die für das Verschwinden der Schiffe verantwortlich sind. Die nahe liegende Erklärung für die nicht mehr auffindbaren Wracks, nämlich der warme und sehr schnelle Golfstrom, der aus der Meerenge von Florida kommt und entlang der amerikanischen Ostküste gen Norden fließt, wird gerne verschwiegen. Durch diese Strömung könnten Wrackteile innerhalb kürzester Zeit weit abgetrieben werden. Später sinken sie irgendwo auf den Meeresgrund und sind auf ewig verschwunden.

Methangas könnte ein Grund sein für die Havarien im Bermudadreieck. Geowissenschaftler haben festgestellt, dass hier riesige Methangas-Vorkommen vorhanden sind. In Tiefen von 500 bis 2000 Metern sollen sich Methanhydrate gebildet haben, diese eisähnlichen Brocken binden Methan. Sie brechen bei Druck- oder Temperaturveränderungen auf und das Gas entweicht. Passiert das abrupt und in großen Mengen durch Seebeben oder tektonische Verschiebungen, verringert sich die Dichte des Wassers, die Oberflächenspannung verringert sich. Die Folge: Ein Schiff kann nicht mehr von der Oberfläche getragen werden, verliert Auftrieb und sinkt. Für den Wissenschaftler Jörg Heiligmann hat das Bermudadreieck wenig Reiz: "Da gibt es kräftige Wirbelstürme", erzählt er. "Das wurde ja wissenschaftlich nachgewiesen, das hat für mich nichts Mystisches." Doch was bleibt, ist der mystische Geist.

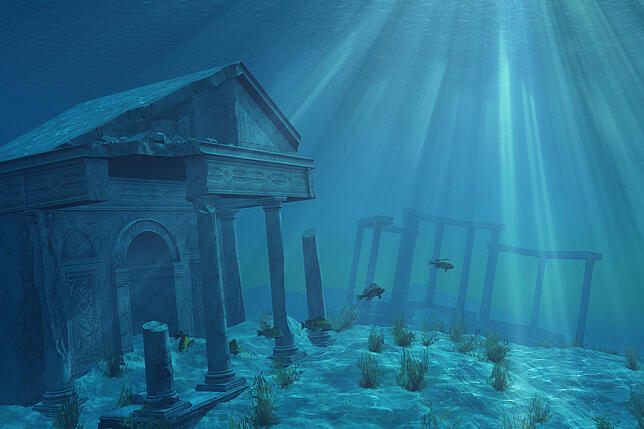

Die sagenhafte Insel Atlantis umweht dieser Geist. Aus dem Griechischen übersetzt heißt Atlantis so viel wie Insel des Atlas. Der griechische Philosoph Platon (427 bis 347 vor Christus) erwähnte und beschrieb das Inselreich zum ersten Mal. In der griechischen Mythologie war Atlas der älteste Sohn des Meeresgottes Poseidon, den er mit einer sterblichen Frau gezeugt hat. Ihm wurde die Macht über die Hauptstadt von Atlantis übertragen, seine Brüder wurden die Herrscher des übrigen Reiches. Das Inselreich soll abseits der Säulen des Herakles (heute bekannt als "Straße von Gibraltar") im Atlantik gelegen haben. In der Antike konnten die Seefahrer des Mittelmeers noch relativ sicher bis in dieses Gebiet segeln, dahinter warteten die unberechenbaren Weiten des großen Ozeans – und der Legende nach Atlantis. Das Inselreich soll nach dem Mythos mitsamt seiner Bewohner innerhalb von nur einem Tag und einer Nacht im Meer versunken sein. Gab es Atlantis wirklich? Wo lag dieses Inselreich? "Mich als Wissenschaftler interessiert nicht, wo Atlantis liegt, da es ein reines Konstrukt ist", sagt Jörg Heiligmann: "Die Griechen haben nie das Atlantis beschrieben, das untergegangen ist, sondern das war eine philosophische Überlegung. Das ist wir mit dem Heiligen Gral – den können sie suchen, aber den werden sie nie finden." Atlantis ist Gegenstand unzähliger Bücher, Filme oder Erzählungen. Wir sind fasziniert von einer Welt, die untergegangen ist und womöglich irgendwann irgendwo auftaucht.

Wir möchten Sie in den kommenden sechs Wochen mitnehmen auf eine abenteuerliche Reise durch unsere Region zu untergegangenen Welten. Mal leicht zu erklären, mal unerklärlich – aber immer faszinierend und beeindruckend. Begleiten Sie uns in die unterirdische Barbarakapelle im Schatten des Konstanzer Münsters, zum Eichener See bei Schopfheim, der mal da ist und mal weg ist, schlendern Sie mit uns durch die unvergessenen Jüdischen Dörfer, klettern Sie mit uns durch die Silbermine bei Haslach, besuchen Sie die Heidenhöhlen bei Stockach-Zizenhausen, die Keltensiedlung Heuneburg bei Herbertingen, die einstige Kureinrichtung Bad Boll bei Bonndorf, suchen Sie mit uns nach der verschollenen Glocke im Illmensee, nach der gefluteten Siedlung im Schluchsee oder einstigen Römerkastellen und Burgen. Wir nehmen Sie mit auf eine Zeitreise zu den Salpeterer-Unruhen im 17. Jahrhundert und den schweren Lawinenunglücken im Schwarzwald im 19. Jahrhunderten, als viele Menschen starben. Starten wir unsere Reise zu untergegangenen Welten unserer Heimat.