Die Hitlerjungen von damals sind heute alte Männer. Sie haben wohl die meisten Jahre ihres Lebens gelebt. Sie sammelten Erfahrungen als Kinder unter dem Hakenkreuz und Kruzifix, waren Teenager bei der Kapitulation 1945, sie wurden von Konrad Adenauer regiert. Und sie waren immer katholisch – aus Herkunft, Überzeugung. Nun sitzen sie in einem großen Stuhlkreis im Herz-Jesu-Heim in Meßkirch beieinander und erzählen von ihrem Dritten Reich. Josef, Franz und Heinrich – sie nennen sich mit Vornamen – berichten vom Katholischsein in einer schweren Zeit. Und, vor allem, von Priestern, die sie für ihre Unerschrockenheit bis heute bewundern. Es waren Geistliche, die dem Regime mit kleinen und wenigen großen Gesten Widerstand leisteten.

Diese Zeitzeugen berichten von vorbildlichen Geistlichen. Josef Joos weiß noch genau, wie der Meßkircher Stadtpfarrer Otto Meckler den Hitler-Gruß verweigerte. Oder wie eines Tages ein Feuer entfacht wurde, in dem Seiten des Katechismus verbrannt wurden – jene Seiten, die sich mit dem Alten Testament, von den Psalmen bis zu König David, beschäftigten (siehe Text unten). Und Franz Huber erinnert an die Mutter. Sie habe das Katholische in der Familie zusammengehalten. Hitlerbilder im Haus gab es nicht, weil die Mutter das nicht zuließ, sagt er.

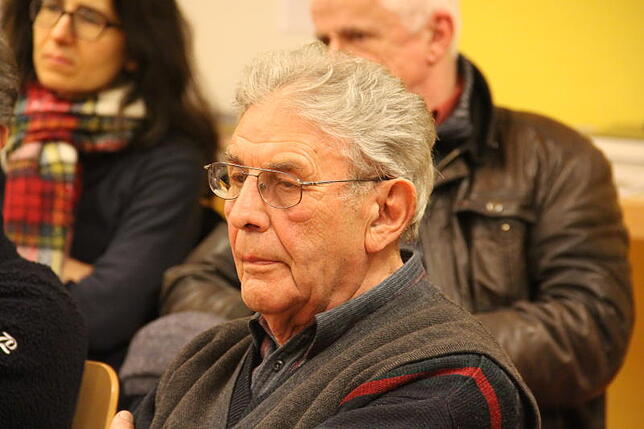

Heinrich Heidegger erinnert sehr persönlich an die HJ: Er und die allermeisten seiner Alterskollegen empfanden die Hitlerjugend nicht als Zwang, auch nicht als ideologische Schule; er ging gern hin, berichtet der Neffe des Philosophen Martin Heidegger. Später sollte er Theologie studieren und Priester werden.

Germanen im Religionsunterricht

Die drei Männer waren 1933 neun bis elf Jahre alt. So schütter ihre Erinnerungen auch ausfallen: In der Bewunderung für ihre Geistlichen sind sie sich bis heute einig. Im Mittelpunkt steht der damalige Stadtpfarrer von Meßkirch. Otto Meckler verweigerte nicht nur den Deutschen Gruß; in der Religionsstunde widersprach er offen dem Germanenkult der NS-Ideologie und rückte erst einmal die Fakten zurecht.

Als bei Kriegsbeginn 1939 Prozessionen verboten wurden, ignorierte Meckler diese Weisung. An Christi Himmelfahrt 1941 zelebrierte er erst das Hochamt, dann zog er mit der Gemeinde über Feld und Flur. Sehr zum Unwillen der Parteileitung vor Ort. Wenig später wurde der 49-Jährige in sogenannte Schutzhaft gesteckt. Eine Warnung. 1944 starb er an einem Herzanfall. Sein Erbe trugen seine Vikare und Hilfspriester weiter. Mecklers klare Kante gegen das Neuheidentum der Nazis hatte sie inspiriert. Auch sie erwiesen sich im überschaubaren Rahmen als widerborstig. „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“, lautete die Devise des Meßkircher Klerus. Das war eindeutig gegen das Regime gerichtet.

Schwerter oder Pflugscharen?

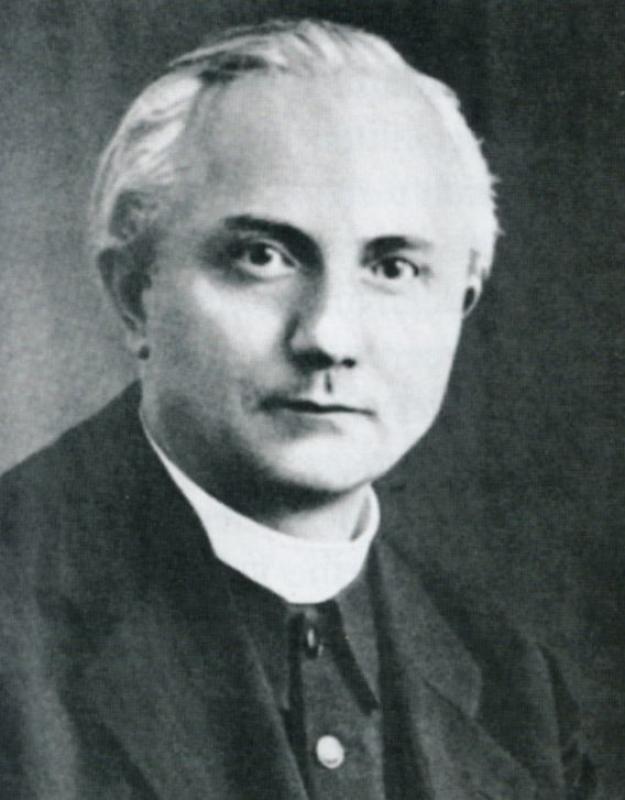

Noch weiter ging ein anderer Gottesmann. Max Josef Metzger, 1887 im südbadischen Schopfheim geboren, begnügte sich nicht mit Nadelstichen. Er zählte zu den Theologen, die den 1. Weltkrieg erlebt hatten und von dort wie herumgedreht zurückkamen. Die Kämpfe auf dem Hartmannsweilerkopf im Elsass hatten Metzger geprägt und sein Weltbild einstürzen lassen. Aus dem Kriegsfreiwilligen wurde der Friedensfreund, der nach 1918 zu den Begründern eines christlichen Pazifismus wurde. Nie wieder Krieg – diese Devise der Bertha von Suttner machte sich der Priester Metzger zu eigen. Und eckte gerade in höheren kirchlichen Kreisen damit an.

Die Pfarrer und die Scherenschleifer

- Im Erzbistum Freiburg kam es immer wieder zum Widerstand gegen die Kirchenpolitik des NS-Regimes. Einige Beispiele:

-

August RufZu Beginn des 3. Reiches war der Singener Stadtpfarrer Ruf bereits 63 Jahre alt – und ein anerkannter Mann. Für seine sozialen Gründungen war er zum Ehrenbürger von Singen ernannt worden, Rom erhob ihn zum Monsignore. Er predigte gegen die Nationalsozialisten und wehrte sich gegen die Auflösung der katholischen Jugendverbände, da jene der Kirche jeden Einfluss nehmen wollten. 1943 wurde er ins Gefängnis geworfen, aus gesundheitlichen Gründen aber früher entlassen. 1944 starb er. 2006 wurde Ruf in Yad Vashem in die Reihe der „Gerechten unter den Völkern“ aufgenommen, weil er einer Jüdin zur Flucht verholfen hatte.

-

Ewald HuthEr war Organist und Chorleiter am Villinger Münster – einer der wenigen Musiker, die Widerstand leisteten. Huth (*1890) warnte öffentlich vor dem Nationalsozialismus. Er wurde wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt und hingerichtet (1944). Von Mithäftlingen wurde er wegen seines fürsorglichen Verhaltens Papa Huth genannt.

-

Heinrich FeursteinDer gebürtige Freiburger kam nach Kaplansjahren in Tiengen als Stadtpfarrer nach Donaueschingen. Er beließ es nicht bei Gesten, sondern predigte deutlich gegen das Menschenbild der NSDAP. Den Mord an Behinderten prangerte er mehrfach und deutlichst von der Kanzel an. Seit 1939 stand er unter Überwachung der Gestapo. Nach seiner Neujahrspredigt am 7. Januar 1942 wurde er festgenommen, zunächst in Konstanz inhaftiert und dann in das KZ Dachau verbracht. Dort starb er im Juli an den Folgen der Haft.

-

Adolf BernhardIm Alter von 55 Jahren kam der Priester nach Hondingen (heute Teilort von Blumberg). Er stammt aus Hilpensberg (Pfullendorf), seine Eltern betrieben dort eine Landwirtschaft. Bernhard kannte kaum Zurückhaltung, obwohl der Hondinger Lehrer – ein Parteigenosse – ihn scharf beobachtete. Der Pfarrer behandelte vor allem das Alte Testament sorgfältig, obwohl das die Partei verboten hatte. Über die NS-Ideologen sagte er: „Glaubt den dummen Schwätzern nicht. Das sind Scherenschleifer.“ 1940 wird er festgenommen. Am 11. Juli 1942 stirbt er im KZ Dachau – als Folge von medizinischen Versuchen an ihm und anderen Geistlichen.

-

Johann Baptist SprollSeit 1927 war der Oberschwabe Bischof von Rottenburg. Mit Beginn der NS-Diktatur nahm er grundsätzlich gegen die neuen Machthaber Stellung. Für Sproll (*1870) waren NS-Ideologie und christliches Weltbild nicht vereinbar. 1938 stürmte die SA sein Bischofspalais in Rotenburg und vertrieb Sproll nach Bayern. Nach dem Krieg kehrte er zurück. Er starb 1949. (uli)

Bereits als Schüler war er aufgefallen. Der Zufall wollte es, dass Conrad Gröber das Konradihaus in Konstanz leitete, als Metzger dort als Internatsschüler wohnte. „Sein ganzer Charakter ist ehrsüchtig, flatterhaft, vorlaut“, schrieb Gröber seinem Zögling ins Zeugnis. Die Spannung blieb bestehen. Ob gefragt oder ungefragt – Metzger legte Zeugnis ab von der verderblichen Lehre und Praxis der NS-Herrschaft. 1941, als das Reich noch siegte, machte er sich bereits Gedanken „über die künftige Gestaltung Deutschlands“. Er wurde verraten, seine NS-kritische Zukunftsschrift („Memorandum“) gelangt in die Hände der Gestapo. Es folgt Routine: Dem Priester wird der Prozess wegen Hochverrats gemacht. Roland Freisler nimmt den Vorsitz ein, während des Prozesses verhöhnt er die katholische Kirche. Max Metzger wurde zum Tod verurteilt und am 17. April 1944 enthauptet.

In seiner eigenen Kirche war der eigenwillige Visionär damals umstritten. Nicht alle Geistlichen waren unbequem gewesen, sondern hatten sich mit den braunen Machthabern arrangiert. Für sie waren Leute wie Meckler und erst recht Metzger eine Provokation. An der Spitze der äußerst geschmeidigen Kirchenleute stand der Erzbischof von Freiburg selbst. Ein Kapitel für sich.

Conrad Gröber vertrat die Ansicht, dass sich seine Pfarrer zurückhalten sollten. Geistliche mit politischen Reden und herausfordernden Aktionen? Nicht im badischen Erzbistum. So stand es auch im Reichskonkordat vom Juli 1933, das vorschrieb, dass sich Kleriker nicht politisch betätigen sollten. Gröber hatte selbst mitverhandelt.

Das Konkordat und dessen Paragrafen sind das eine. Das andere war die zunehmend kirchenfeindliche Politik nach 1933. Die kirchliche Basis, also Pfarrer, Klosterschwestern, Kapläne, agierten zunehmend alleine, ohne bemerkenswerte Stütze aus dem Freiburger Ordinariat. Helmut Weißhaupt, Lehrer und Konrektor in Meßkirch, hat dazu geforscht und Archivfunde ausgewertet. Er sagt: „Conrad Gröber wollte nicht, dass seine Pfarrer selbstständig agieren. Er war bis zuletzt ein Vertreter von deutschnationalen Gedanken.“ Das Wirken des Erzbischofs ist bis heute umstritten. Werner Fischer, der das Gespräch der Zeitzeugen leitete und der in der NS-Zeit seine Kindheit erlebte, warnt davor, heutige Maßstäbe an die damalige Zeit zu legen.

Aus der Sicht des Konkordats und einer geschmeidigen Kirchendiplomatie waren die Aktionen in Meßkirch mindestens leichtsinnig. Und Metzgers Alleingang sogar eine Dummheit. „Ich muß gesteh’n, ich hab’ sie nie gelernt, die Kunst, das Krumme krumm zu lassen“, sagte Metzger von sich. Sehr bald schon wurde der Sinn von Metzgers Tod infrage gestellt. Er habe sein Martyrium selbst verschuldet, schließlich hätte er sich ja nicht so weit aus dem Fenster lehnen müssen, wurde geraunt. Auch in kirchlichen Kreisen, die nur nichts falsch machen wollten. Metzger war also weitgehend isoliert.

Vor allem die, die sich in der Diktatur eingelebt hatten, sprachen so. Und jene Kleriker, die Metzgers politisch links angesiedelte Richtung ablehnten: „Metzger setzte sich für einen Sozialismus auf christlicher Grundlage ein, der sowohl gegen die Auswüchse des Kapitalismus als auch gegen einen Klassenkampf mit religionsfeindlichen Zügen ausgerichtet war“, schreibt der Theologe Christian Hess. Er hat seine Doktorarbeit über den linken Pazifisten verfasst. Sozial und pazifistisch – das war damals doppelt suspekt.

Die Signale von der Kirchenspitze waren zweideutig. 1933 wurden Adolf Hitler und seine Bewegung noch als Verbündete gegen den Kommunismus gesehen. Papst Pius XI. hielt die NSDAP mit ihrem stramm antikommunistischen Kurs für das kleinere Übel. Auch deshalb schlossen der Vatikan und das Deutsche Reich das Konkordat ab. Die Kirche hoffte, ihre eigenen Rechte zu retten und zu sichern. Damit sahen sich viele Bischöfe vom NS-Staat vereinnahmt. Die Zeitungen zeigten damals die ersten Bilder von Bischöfen, die den Arm zum Hitlergruß heben und markige Reden schwingen. Wie sollten kleine Pfarrer bei diesen Vorgesetzten noch standhaft bleiben?

Heute, also etwa acht Jahrzehnte später, ist man nicht schlauer. Doch haben alle Beobachter jenen Abstand gewonnen, der einen Überblick ermöglicht. Und der auch frei von persönlichen Interessen macht (die damals viele Beteiligte nebenbei verfolgten, aber nicht offenlegten). Tatsache ist: Das Erzbistum Freiburg betreibt seit 2006 die Seligsprechung von Max Josef Metzger. 6000 Seiten an Dokumenten und Zeugnissen wurden seitdem nach Rom geschickt, angeregt vom damaligen Erzbischof Robert Zollitsch. Damit wird der üblen Nachrede über diesen knorrigen Pazifisten die Basis entzogen. Es kommt einer posthumen Rehabilitation gleich. Metzger war kein schwarzes Schaf, sondern ein blütenweißes.

Metzger, Meckler und andere haben ihren Glauben bekannt und sich nicht verbiegen lassen. Und: Niemand im Freiburger Ordinariat oder anderswo käme auf die Idee, die Akten von Conrad Gröber für die Seligsprechung einzureichen. Auch das ist ein Faktum.

Wie es dazu kam

Das katholische Bildungswerk in Meßkirch ging in einer Veranstaltungsreihe einer spannenden Frage nach: Wer hält die Erinnerung an NS-Verfolgte aus den Reihen der Kirchen wach? Und kann man ihnen nicht auch Stolpersteine widmen? Wie war Widerstand überhaupt möglich? Die Spurensuche in der Vergangenheit ergibt eines: In Südbaden wirkte eine respektable Zahl von katholischen Geistlichen gegen das NS-Regime. – Betreut wurde die Veranstaltung von Waldemar Gorzawsk, Leiter des Bildungswerks. (uli)