Herr Professor Schwab, können Sie die Ergebnisse der Thermalkartierung kurz zusammenfassen?

Es ist ein bekanntes Phänomen, dass Städte zu den wärmebelasteten Bereichen gehören. Man kann davon ausgehen, dass das nicht verbaute Umland an einem Sommerabend zwei Stunden nach Sonnenuntergang circa 6 Grad kühler ist als die wärmsten Gebiete der Stadt.

Wo liegen die am stärksten belasteten Zonen?

Im Normalfall liegen die wärmsten Stadtteile in den zentralen Bereichen einer Stadt. In Friedrichshafen besteht jedoch die Sondersituation, dass hier der Stadtkern nicht der Mittelpunkt der Siedlung ist, sondern an den Bodensee angrenzt. Tatsächlich haben wir aber in der Kernstadt die höchsten Temperaturen gemessen. Auch entlang der B31 konnten wir erhöhte Temperaturen feststellen und – für uns erstaunlich wegen der kleinen Siedlungsgröße – in Fischbach.

Wie haben Sie die Daten erhoben?

Wir haben das Stadtgebiet in sieben Routen aufgeteilt, die von Studenten zeitgleich auf dem Fahrrad abgefahren wurden. GPS-gestützt wurden dabei alle zehn Meter die Temperaturen mit sehr sensiblen Thermometern erfasst. Aus den Daten wurden anschließend flächenhafte Temperaturkarten berechnet. Grundsätzlich messen wir abends nach Sonnenuntergang und frühmorgens vor Sonnenaufgang, um etwas über die Abkühlungsvorgänge während der Nacht zu erfahren. Wir wiederholen solche Messungen mindestens in einer weiteren Nacht.

Woran liegt es, dass sich die Stadt stärker aufheizt?

Jeder wird wohl schon mal abends barfuß durch einen Garten und anschließend noch auf die Straße gegangen sein. Man spürt dann, dass der Rasen schon kühl, der Asphalt der Straße jedoch noch sehr warm ist. Bei geteerten oder bebauten Flächen werden die Sonnenstrahlen während der Tagstunden von den Oberflächen zum großen Teil absorbiert. Die Energie wird in das Material hinein weitergeleitet und nachts wieder abgeben.

Friedrichshafen hat eine besondere Lage am Bodensee. Hat der See Auswirkungen auf das Stadtklima?

Ja, sicher. Grundsätzlich wirken die Wasserflächen des Bodensees ausgleichend auf den Temperaturgang. Dies gilt sowohl für den Jahresgang als auch für den Tagesgang. Dies wirkt sich auf die unmittelbaren Uferbereiche aus. Das am Bodensee bekannte Land-See-Windsystem trägt dazu bei, dass diese Wirkung noch weiter ins Hinterland hinein reicht.

Gibt es daneben noch weitere klimatische Beziehungen zwischen Stadt und Umland?

Auch die sogenannten nächtlichen Kaltluftströme haben einen gewissen Einfluss auf die Temperaturverhältnisse in der Stadt. Nördlich von Friedrichshafen liegt ein leicht erhöhtes Hügelland. Von dort sind Hangabwinde zu erwarten, die jedoch schwach ausgebildet sind und nicht weit in das Stadtgebiet eindringen können. Computermodelle zeigen aber, dass sich entlang der Rotach stärkere Kaltluftströme entwickeln, die der Stadt in heißen Sommernächten kühle Luft zuführen.

Es gibt direkt an die Stadt angrenzend unbebaute Freiflächen. Haben diese Flächen unmittelbar an der Stadt auch Auswirkungen auf das Klima in der Stadt?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Liegen die Flächen im Einzugsgebiet kräftiger Kaltluftströme mit vergleichsweise großer Reichweite in die Stadt hinein, dann würde ich das bejahen. Im anderen Fall beschränkt sich der Einfluss auf die Gebiete am Stadtrand. In jedem Fall stellen solche Flächen als kühle Gebiete einen Entlastungsraum dar.

Durch den Klimawandel gibt es unbestreitbar die Tendenz, dass es wärmer wird. Wie wirkt sich der Klimawandel in Friedrichshafen und im Bodenseekreis aus?

Es ist Fakt, dass die Temperaturen in den letzten Jahrzehnten im Mittel gestiegen sind. Die große Mehrzahl der Klimatologen geht davon aus, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten weiter fortsetzt. Das wird auch in Friedrichshafen und Umgebung zu einer Wärmebelastung führen.

Wie muss die Stadtplanung auf diese Entwicklung reagieren?

Es geht um die Frage, wie man auch durch kleinere Maßnahmen das städtische Klima positiv beeinflussen kann. Die Stadt muss, das ist im Baugesetzbuch vorgeschrieben, das Schutzgut Klima bei ihren planerischen Entscheidungen berücksichtigen. Ergebnis einer solchen Betrachtung könnte dann sein, dass eine Bebauung in solchen klimakritischen Gebieten zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen, durch entsprechende Vorgaben aber ein Kompromiss gefunden wird. Das könnte etwa bedeuten, dass die Bebauungsdichte beschränkt, eine bestimmte Ausrichtung von Häusern oder Dachbegrünung vorgeschrieben würde.

Eine niedrige Bebauungsdichte und intensive Dachbegrünung sind jedoch Faktoren, die den Preis des Bauens in die Höhe treiben.

Da haben Sie vollkommen recht. Und ebensolche Gedanken müssen innerhalb der Entscheidungsprozesse gegeneinander abgewogen werden.

Es gibt in Ihrer Studie eine als klimarelevant markierte Fläche, die praktisch deckungsgleich mit einem geplanten Baugebiet der Stadt Friedrichshafen ist. Welche Auswirkungen hätte eine Bebauung dieser Fläche?

Ich nehme an, Sie meinen die Fläche westlich des Friedhofes. Als unbebaute Fläche war sie bei unseren Messungen erwartungsgemäß relativ kühl. Sie liegt nach aktuellem Kenntnisstand jedoch nicht innerhalb eines markanten Kaltluftstroms und wirkt deshalb nicht weit in die angrenzenden Stadtteile hinein. Ihre Klimarelevanz würde ich deshalb nicht so hoch einschätzen wie beim kühlen Band entlang der Rotach.

Gibt es Pläne, die angesprochenen Gebiete intensiver zu erforschen?

Ja, genauso ist unsere Thermalkartierung zu verstehen: Mit unserer Studie liegen jetzt erste Kenntnisse vor, mit denen man politisch argumentieren kann, um letztlich auch die Finanzierung einer umfassenden Klimaanalyse möglich zu machen.

Die Stadt, die sich erhitzt, ist ja auch in hohem Maße versiegelt. Würde es etwas bewirken, versiegelte Flächen wie den Marktplatz zu begrünen?

Auf jeden Fall. Hier zitiere ich Professor Jürgen Baumüller, der das Problem in vier Schlagworten zusammenfasst: „Unsere Städte müssen grüner, schattiger, feuchter und heller werden.“ Heller, weil helle Flächen mehr Strahlung reflektieren. Feuchter, weil die Feuchtigkeit dazu führt, dass Energie in Verdunstungsprozesse umgesetzt wird und nicht in Wärme. Grüner, weil auch die Transpiration der Pflanzen Kühlung bringt. Und schattiger, weil Schatten direkte Einstrahlung verhindert. Insofern ist das Einbringen von Bäumen im städtischen Bereich eine sehr wirksame Maßnahme. Hier sind im Übrigen nicht nur die Stadtverwaltungen in der Pflicht, das gilt für jeden privaten Haus- bzw. Gartenbesitzer.

Dennoch wird es bei vielen Neubaugebieten nicht umgesetzt.

So ist es. Im Zeitalter der Nachverdichtung und der Singlehaushalte scheint gegenwärtig zu gelten: Möglichst wenig Gartenanteil und möglichst wenig Pflegeaufwand für Bäume und Sträucher.

Spielen die Studienergebnisse bei einem künftigen Bebauungsplan eine Rolle?

Grundsätzlich ist es so, dass sich Städte wie Friedrichshafen in den letzten Jahren verstärkt mit dem Thema Klimawandel auseinandersetzen. Natürlich müssen sich die gewonnenen Erkenntnisse letztlich auch in künftigen Bebauungsplänen widerspiegeln. Sonst könnte man sich das Geld für die entsprechenden Analysen sparen.

Herr Schwab, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Zur Person

Andreas Schwab ist Professor für Geographie an der PH Weingarten. Seine Arbeitsschwerpunkte in der Lehre sind Geographiedidaktik, Physische Geographie und die regionale Geographie von Deutschland, den Alpen und den Mittelmeerländern. In seiner Forschung beschäftigt er sich unter anderem mit Stadt- und Geländeklimatologie. (kbr)

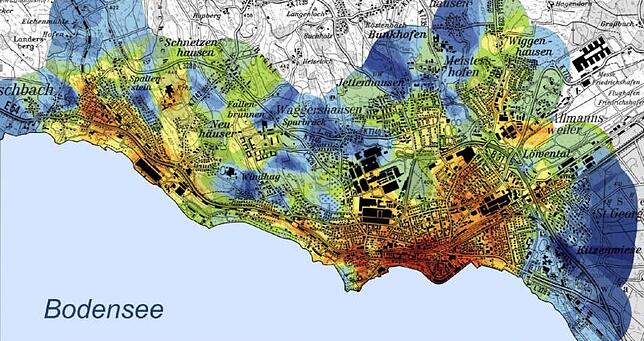

Thermalkartierung von Friedrichshafen

Gibt es in Friedrichshafen grundsätzlich so etwas wie eine Wärmebelastung? Das sollte das Team rund um Professor Andreas Schwab von der PH Weingarten im Auftrag der Stadt in der sogenannten Thermalkartierung herausfinden. Es geht im Kern um die Frage, welche Stadtteile besonders wärmebelastet sind und die Suche nach Ausgleichsräumen, wo die Belastung nicht so stark ist. Gedacht ist die Thermalkartierung als eine Art Vorstudie, um im Falle einer starken Belastung eine umfassendere und detailliertere Klimastudie in Auftrag zu geben.

Die Methode zur Datenerfassung wurde vor zehn Jahren an der PH Weingarten entwickelt. Mit GPS-Geräten und mit Temperaturmessgeräten mit sogenannten Loggern, also Datenspeichern, die die Studenten in Rucksäcken tragen, werden in einem möglichst hohen räumlichen und zeitlichen Takt Lufttemperaturen gemessen. Dazu wird Stadtgebiet wie Friedrichshafen in sechs oder sieben gezielt gewählte Routen aufgeteilt. Entlang dieser Routen fahren Studenten diese Routen mit dem Fahrrad ab. Das GPS-Gerät speichert alle zehn Meter die Position und das Temperaturmessgerät misst sekündlich die Temperatur.

Dadurch kann innerhalb einer Dreiviertelstunde ein dichtes Messnetz an Temperatur erfasst werden. Die Messungen sind räumlich sehr genau. Die gewonnenen Daten gibt man anschließend in einen Computer ein, der aus den Punktdaten eine Flächenkarte generiert.

Auch wenn sich durch die Thermalkartierung selbst noch keine Rückschlüsse ziehen lassen, so geben die Karten doch ein erstes Bild über das Häfler Stadtklima. Besonders wichtig ist bei der Wärme- und Hitzebelastung die Vulnerabilität bestimmter Stadtteile, also die Empfindlichkeit der dort lebenden Personengruppen. Außerdem muss das Klima bei künftigen Neubauplanungen berücksichtigt werden. Dazu muss jedoch eine detaillierte Klimastudie in Auftrag gegeben werden. (kbr)