Der Parkplatz ist schon mal kostenlos. Wo normalerweise Schranken den Weg versperren und ein Ticket gezogen werden muss, ist der Weg frei. Klar, denn auch das Parksystem am Häfler Klinikum steuern normalerweise Computer – und die haben seit Donnerstag vorletzter Woche Sendepause. Cyberkriminelle haben den Medizin Campus Bodensee (MCB) mit Standorten in Friedrichshafen und Tettnang attackiert, vieles läuft seitdem wieder analog. Doch was den Geldbeutel beim Parken schont, hat im MCB gravierende Auswirkungen.

Wie läuft ein Krankenhausbetrieb, so ganz ohne IT-Unterstützung? Das möchte Susann Ganzert, Pressesprecherin des MCB, beim Besuch vor Ort zeigen. Sie ist stolz, denn das Klinikum mit seinen 1500 Mitarbeitenden hat sich schnell auf die Lage eingestellt. Bereits am Samstag, also zwei Tage nach der Attacke, konnte die Einrichtung wieder Notfallpatienten versorgen.

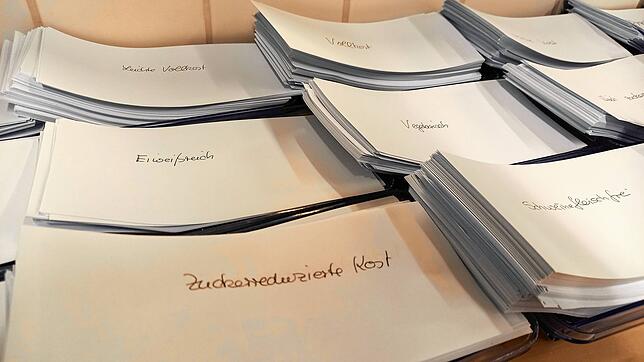

Aktenstapel statt Computer

Susann Ganzert empfängt am Eingang neben der großen Drehtür des MCB. Auch die funktioniert gerade nicht. „Das hat aber nichts mit den Hackern zu tun“, versichert sie. Die große Frau mit Kurzhaarschnitt führt vorbei am Gästeempfang, dort wo Renate Wolke hinter einer Glasscheibe sitzt. Die Empfangsdame sucht aus Zetteln, teils handbeschrieben, Informationen für Besucher zusammen: Wer liegt auf welcher Station? Und auf welchem Zimmer? Hinter ihr kramt ein Arzt in einem Aktenstapel. Er murmelt: „Wo ist der nur?“

Auf den Stehtisch der Cafeteria gegenüber des Empfangs legt Susann Ganzert ihr Telefon ab. Damit beantwortet sie derzeit Anfragen und schreibt E-Mails über ein gesondert eingerichtetes Postfach. Wie also läuft es am Klinikum? „Nachdem wir Auffälligkeiten an einem Computer festgestellt haben, wurde die IT informiert“, erzählt Ganzert. Konkreter als das Wort „Auffälligkeiten“ wird sie nicht. Fest steht: Seit Entdecken dieser Auffälligkeiten wurden Server und Computer heruntergefahren. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen versuchter Erpressung. Vermutlich haben Cyberkriminelle versucht, durch die Attacke Lösegeld zu erpressen.

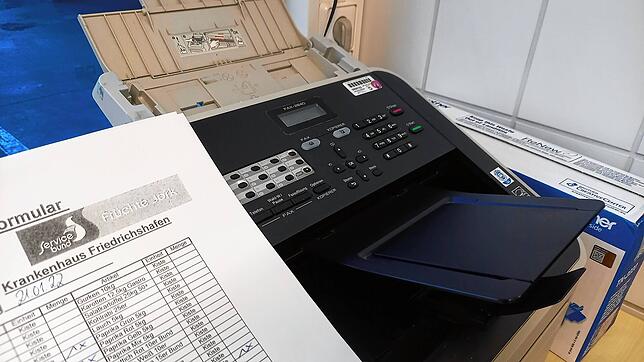

Derweil bewältigt das Krankenhauspersonal den Alltag mit Stift, Papier und Faxgerät „An vielen Stellen waren wir auf die Erfahrung älterer Kollegen angewiesen“, erzählt Susann Ganzert. Das Wissen, wie es auch ohne Computer geht – plötzlich war es sehr gefragt am Klinikum. Am Stehtisch der Cafeteria kommt ein freundlich dreinblickender Mann in Weiß vorbei. Gerd Knoll, Jahrgang 1964, ist kein Arzt, sondern stellvertretender Küchenleiter. Er sorgt dafür, dass Mitarbeiter und Patienten Essen auf den Tisch bekommen. Schnell lässt er sich überreden, dem Besuch sein Reich vorzustellen.

In der Großküche im Erdgeschoss ist nicht mehr viel los, das Mittagessen wurden schon zubereitet. Sehr wohl aber im Büro: Knolls Kolleginnen sortieren Zettel, schreiben auf Listen, welcher Patient welches Essen bekommt. Knoll selbst ist für die Bestellung zuständig. „Das läuft jetzt alles per Fax – und man muss darauf achten, dass die andere Seite es auch bekommt. Sonst fehlt irgendwann das Essen“, sagt er und lacht. Interessant dabei: Die Lieferanten haben noch ein Fax – die Bestellung beim Metzger lief sogar schon vor dem Angriff über das Gerät.

Wer kommt, wer geht? Hat jemand Allergien?

Zurück in der Cafeteria gesellt sich Maximilian Bosch dazu. Er ist für das Belegungsmanagement im Krankenhaus zuständig. Er hat also den Überblick darüber, wer kommt, wer geht und für wen welche Eingriffe geplant sind. Wie klappt das ohne Computer? „Zum Glück fahren wir zum Teil eine Art doppelte Buchführung“, sagt Bosch. Patienteninfos, Entlassungsbriefe, Hinweise auf Allergien und Herz-Kreislauf-Probleme: Die meisten Daten konnten dank schon vorhandener analoger Datenträger ermittelt werden. So gibt es etwa auf den Stationen kleine Arbeitsfächer, in denen Zettel mit Informationen über Patienten abgelegt sind. Damit konnten sich die Verantwortlichen einen Überblick verschaffen, welche Patienten im Haus liegen.

Maximilian Bosch führt mit Sprecherin Ganzert zu Heike Schöllhorn, an die Patientenaufnahme. Dort müssen sich die Leute melden, wenn sie zu einer Behandlung ins Krankenhaus kommen. Auch Heike Schöllhorn sitzt hinter einem Tresen mit Glasscheibe. „Ich kenne das analoge Arbeiten noch aus der Gemeinschaftspraxis, wo ich früher war“, erzählt sie und ergänzt: „Irgendwie findet man ja immer eine Lösung.“ Dennoch berichtet ihr Vorgesetzter Bosch: „Die Aufnahmezeit für Patienten dauert jetzt leider länger.“ Und wie funktioniert die Abrechnung der Leistungen mit den Krankenkassen? Dazu möchte Sprecherin Susann Ganzert nichts sagen. „Da sind wir aktuell dran. Wie wir es genau machen, ist ein Betriebsgeheimnis.“

So viel zum administrativen Teil des Krankenhauses. Aber was sagt eine Ärztin zum analogen Arbeiten? Zwar schränkt Susann Ganzert ein, dass das Untersuchen eines Patienten quasi stets analog sei. Dennoch führt sie zur Notaufnahme, zu Chefärztin Sabine Merz. Auch sie kennt noch das analoge Arbeiten von früher. „Alles dauert jetzt wieder länger“, resümiert sie. Röntgen, Laborberichte, MRT-Bilder: Auf alles müssen die Mediziner nun warten, da die Daten nicht mehr automatisch per Computer abrufbar sind. Jemand muss sie von A nach B im Krankenhaus bringen – und das kostet Zeit. „Aber der Zusammenhalt im Team ist sehr gut“, lobt Merz. Trotz der ohnehin starken Belastung durch die Pandemie haben es laut ihr die Mitarbeitenden geschafft, den Betrieb am Laufen zu halten. Dennoch schränkt die Ärztin ein: „Ich bin mir nicht sicher, wie lange das gut geht.“ Schon ohne Hackerangriff hat das Personal oft am Limit gearbeitet.

Hinzu kommt: Je länger der analoge Zustand andauert, desto mehr Arbeit kommt auf die Mitarbeitenden im Krankenhaus zu. Denn all die Daten, die derzeit nur in Papierform existieren, müssen irgendwann wieder digitalisiert werden. Es ist wie eine Bugwelle an Informationen, die der MCB vor sich herschiebt – und sie wird von Stunde zu Stunde größer.

Von all dem bekommen die Patienten übrigens nicht besonders viel mit. Jens Hoppe aus Überlingen wurde gerade entlassen und sitzt noch Zeitung lesend in der Cafeteria. Er sagt: „Von Einschränkungen habe ich nicht viel gemerkt – nur dass sich die Leute hier sehr viel Mühe geben.“ Das, so Hoppe, verdiene Respekt.