Die beurkundete Geschichte Überlingens beginnt aus heutiger Sicht mit einem sehr schlechten Geschäft: Graf Ruadbert, Sohn des Nebi, überträgt seinen Landbesitz in Aulfingen mit allem Zubehör dem Kloster St. Gallen. Er behält sich vor, den Besitz weiterhin selber zu nutzen, wird dem Kloster allerdings eine jährliche Pacht bezahlen. Diese besteht aus 30 Kübeln Bier, einem Frischling und zwei Laibe Brot.

Ewiges Seelenheil

Diese Praxis des Übertragens von Besitz war seit dem frühen Mittelalter nicht unüblich, versprach sie doch dem großzügigen Spender im Austausch gegen wenige Jahrzehnte irdischen Besitzes im Gegenzug das ewige Seelenheil.

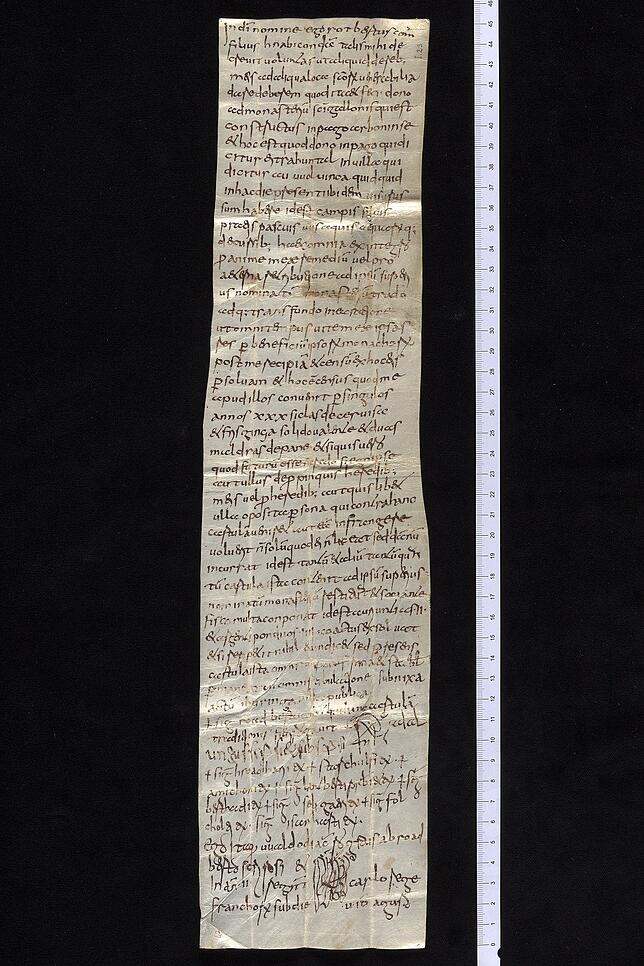

Die Urkunde, die diesen Handel bezeugt, ist heute für Überlingen von großem Wert. In Überlingen war es, wo sich die Vertragspartner trafen, um das Geschäftliche, das üblicherweise mit reichlich Freibier einherging, zu regeln.

Rathaussaal brechend voll

Diese Zusammenhänge erläuterte Peter Erhart, Stiftsarchivar von St. Gallen, zum Auftakt der 30-teiligen Vortragsreihe zum Stadtjubiläum im Rathaussaal. Bereits eine halbe Stunde vor Beginn zeigte sich, dass die räumlichen Kapazitäten in keinster Weise ausreichen würden, dem Interesse der Überlinger an der Thematik Rechnung zu tragen.

Walter Liehner und Raphael Wiedemer-Steidinger sprachen für die Stadt Überlingen die Grußworte. Sie zeigten sich von dem großen Andrang überrascht und versprachen, sich für ähnliche kommende Veranstaltungen um größere Vortragssäle zu bemühen. Spätestens zum nächsten Stadtjubiläum, so der Wunsch der Veranstalter, möge Überlingen auch über eine adäquate Stadthalle verfügen.

Drei Fragen an den Referenten: An Peter Erhart, Leiter des Stiftsarchivs Sankt Gallen

Verwandtschaft zu Karl dem Großen

Peter Erhart berichtete, dass Ruadbert, der gegenüber dem Kloster St. Gallen so großzügige Graf, ein Onkel von Hildegard, der dritten Frau von Karl dem Großen war. So verfügte er über die damals wichtige „Königsnähe“. Für die Beurkundung seiner Übertragung beauftragte er Waldo, den Schreiber des Klosters St. Gallen. Auch dieser könnte mit Karl dem Großen entfernt verwandt gewesen sein, was ein zusätzlicher Anreiz für die Beauftragung gewesen sein könnte.

Besonderheiten der Urkunde

Die Übertragung fand an einem „öffentlichen Ort“ namens Iburinga statt, dem späteren Überlingen. Es handelte sich damals vermutlich um eine kleinere Ansiedlung, die allerdings, so erklärte Peter Erhart, bereits über einige Bauten aus Stein verfügt haben könnte. Neun Zeugen beglaubigten auf der Urkunde den Wechsel des Besitzes an das Kloster St. Gallen.

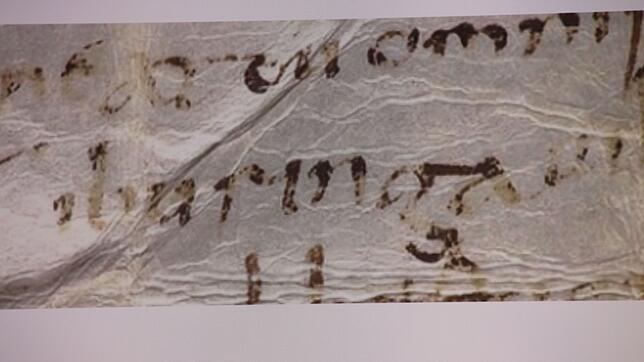

Der erstgenannte Zeuge namens Adalungus unterschrieb eigenhändig und ist damit der erste beurkundete Überlinger, der der Schrift mächtig war, eine absolute Ausnahme damals, selbst Karl der Große konnte zwar lesen, nicht aber schreiben. Im gesamten Urkundenbestand des Klosters, das über die „größte Urkundensammlung des Abendlandes“ (Peter Erhart) verfügt, ist diese die einzige eigenhändige Unterschrift. Auch das Format der Urkunde ist ungewöhnlich: Im Unterschied zu den meisten Urkunden wurde hier ein extremes Hochformat gewählt. Mit etwa 45 Zentimetern Höhe dürfte es der Länge eines Schafs entsprechen, dessen Haut für das Pergament herhalten musste.

Urkunde nicht mit Sicherheit datierbar

Die Debatte um das Datum der Urkunde und damit um den Zeitpunkt des Stadtjubiläums hängt wiederum mit der Herrschaft Karls des Großen zusammen. Drei Jahre lang, von 768 bis 771, herrschten Karl und sein Bruder Karlmann über getrennte Teile des Reiches. Nach Karlmanns Tod wurden beide Herrschaftsbereiche vereinigt. Die Urkunde ist im zweiten Jahr der Herrschaft Karls des Großen datiert. Die entscheidende Frage kreist darum, ob als Herrschaftsbeginn das Jahr 768 oder 771 zählt. Deutlich wahrscheinlicher, so Peter Erhart, sei der um drei Jahre spätere Termin. Dennoch wird die beurkundete Villa publica Iburinga sicherlich schon 770 bestanden haben, so dass das 1250-jährige Stadtjubiläum 2020 mit gutem Gewissen gefeiert werden kann. So jedenfalls hat es der Gemeinderat, trotz der unsicheren Datierung, beschlossen.