Donnerstag, 16. Januar 2020, 19.00 Uhr – Rathaussaal, Überlingen

Dr. Peter Erhart: Karl der Große, der Mönch Waldo und Überlingen

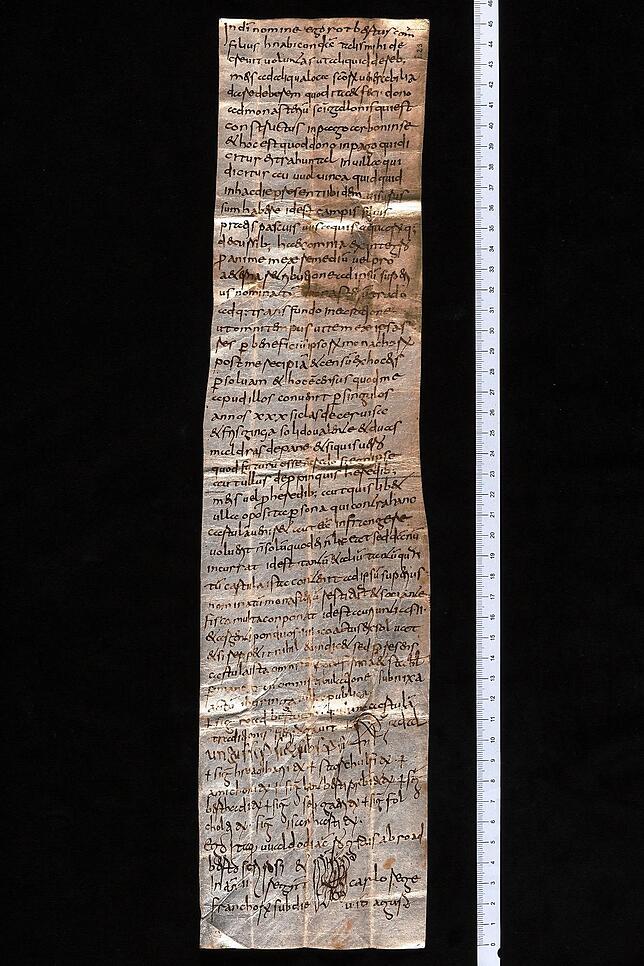

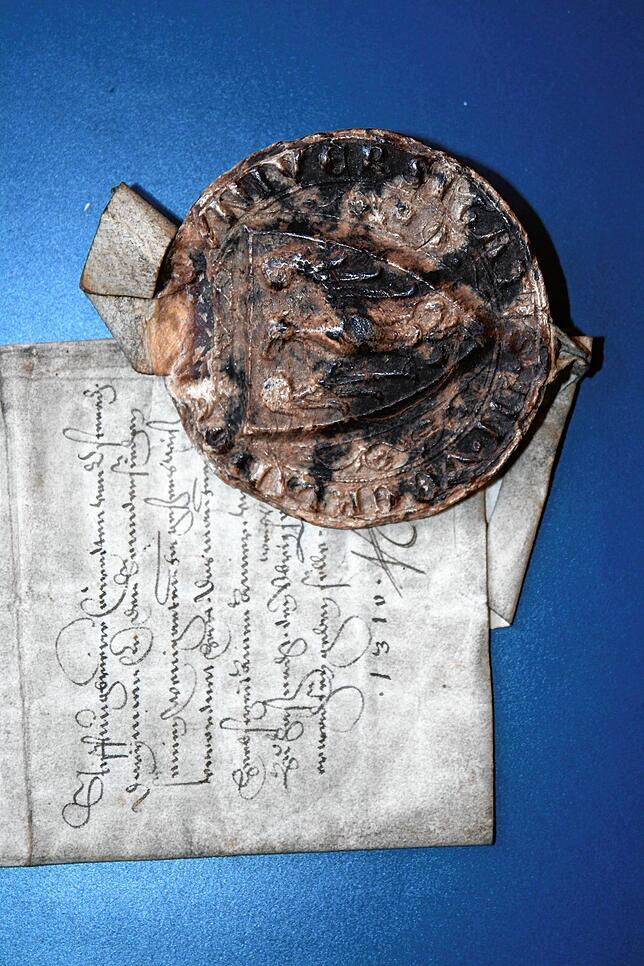

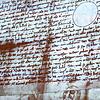

Mit ihrer Erwähnung auf einem schmalen Pergamentstreifen betreten gleich mehrere, bisher nicht fassbare Personen und Orte die Bühne der schriftlich fassbaren Geschichte: Graf Ruadbert, sein Sohn Nebi, der Ort Aulfingen, der Mönch Waldo und Überlingen, das vor 1250 Jahren noch Iburinga hieß.

Letzteres war der Ort der Handlung und gleichzeitig Versammlungsort für weitere acht Zeugen, die den öffentlichen Charakter der Rechtshandlung garantierten. Nutznießer der Übertragung durch den Grafen Ruadbert war das Kloster St.Gallen, das dadurch seinen Besitz am nördlichen Bodenseeufer ausbauen konnte. Kaum zufällig setzte es mit Waldo einen der begabtesten Schreiber ein, der zudem ein Verwandter Karls des Großen war. Nach den Regierungsjahren dieses Königs datierte er auch seine Urkunde, stellte die Forschung aber vor ein großes Rätsel.

Dr. Peter Erhart ist seit 2009 Stiftsarchivar von St. Gallen. Er promovierte zum Thema „Mönchtum und Klöster in Italien von Gregor dem Grossen bis Karl dem Grossen“. Seine Forschungsgebiete sind Geschichte des Mönchtums, der frühmittelalterlichen Urkunden, der Mobilität der Mönche sowie der Klöster St.Gallen und Pfäfers.

Freitag, 24. Januar 2020, 19.00 Uhr – Städtische Galerie Fauler Pelz, Überlingen

Prof. Dr. Werner Mezger: Fastnacht in Überlingen und der Viererbund

Überlingen ist eine der bedeutendsten Narrenhochburgen im deutschen Südwesten, deren Fastnachtsgeschichte seit mehr als einem halben Jahrtausend durch solide und aussagekräftige Quellen belegt ist. Egal, ob es sich um die Ratsprotokolle von 1499/1500 handelt oder um die Einträge ins Narrenbuch aus dem 20. Jahrhundert – immer spiegeln sie ein Stück Zeitgeschichte. Aber auch die Entwicklungsgeschichte der Fastnacht selbst ist spannend. Heute ist die Narrenzunft Überlingen zusammen mit den Zünften Rottweil, Elzach und Oberndorf im sogenannten Viererbund organisiert. Die Fremdbezeichnungen für dieses exklusive Quartett, das sich von der Vereinigung Schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte getrennt hat, reichen von „Narrenadel“ über „Separatisten“ bis hin zu „Rebellenzünfte“.

Wie es zu dem kleinen aber feinen närrischen Sonderbündnis kam und welche Konflikte seiner Entstehung vorausgingen, soll vor dem 2020 anstehenden Narrentag in Überlingen ebenfalls kurz in Erinnerung gerufen werden.

Werner Mezger ist Professor für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie an der Universität Freiburg und Direktor des Freiburger Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa. Er ist durch zahlreiche Buchveröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehsendungen bekannt.

Der Vortrag findet im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten der Ausstellung zum Narrentag statt.

Donnerstag, 30. Januar 2020, 19.00 Uhr – Katholisches Pfarrzentrum, Überlingen

Johannes Waldschütz: Von Herzog Gunzo bis Kaiser Friedrich II.: Überlingen auf dem Weg zur Stadt

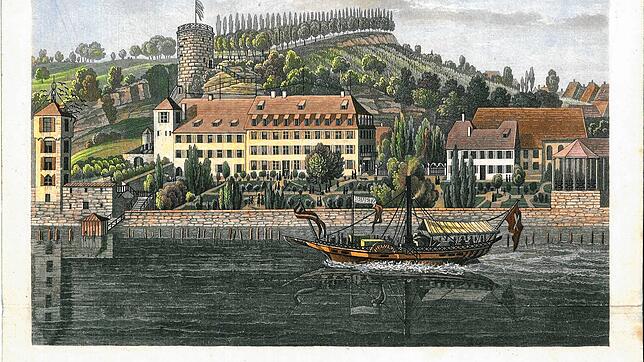

Im 7. Jahrhundert soll Herzog Gunzo in Überlingen geherrscht haben. Rund 150 Jahre später wird Überlingen im Jahr 770 oder 773 erstmals in einer St. Galler Urkunde erwähnt. Doch dann schweigen die schriftlichen Quellen für über 400 Jahre. Erst im Jahr 1191 hören wir von einem Beamten des schwäbischen Herzogs, der in Überlingen residiert. Von da an jedoch erscheint Überlingen regelmäßig in den schriftlichen Quellen und aus dem einstigen Dorf – hoch über der Stadt im Bereich Zahnstraße/Nellenbachstraße gelegen – wurde spätestens zur Zeit Kaiser Friedrichs II. eine mit Gräben und Mauern befestigte Stadt am heutigen Platz.

Der Vortrag spürt in einem ersten Teil anhand archäologischer Funde und der Geschichte der Region dem Schicksal Überlingens in quellenarmer Zeit nach. Ein zweiter Teil ist dem rasanten Aufstieg des Ortes zur Stadt im späten 12. und frühen 13. Jahrhundert gewidmet, insbesondere dem Verhältnis der Stadt zu den schwäbischen Herzögen und römisch-deutschen Kaisern.

Johannes Waldschütz ist Historiker. Er war von 2013-2017 Doktorand an der Universität Freiburg und leitet seit 2017 Stadtmuseum und Stadtarchiv in Stockach. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte von Klöstern und Städten im Mittelalter, insbesondere im ehemaligen Herzogtum Schwaben.

Donnerstag, 6. Februar 2020, 19.00 Uhr – KatholischesPfarrzentrum , Überlingen

Prof. Dr. Harald Derschka: Silberne Pfennige aus Überlingen: Die Reichsmünzstätte Überlingen in staufischer und nachstaufischer Zeit

Entgegen der bisherigen Vorankündigung findet der Vortrag, wegen der großen Nachfrage, im Pfarrsaal im katholischen Pfarrzentrum, Münsterplatz 5, statt – wir bitten um Beachtung!

Im späten 12. Jahrhundert gründeten die Staufer in Überlingen eine Münzstätte des Reichs, in der sie silberne Pfennige prägen ließen. Die Einrichtung dieser Münzstätte war ein Teil der staufischen Territorialpolitik, die darauf abzielte, Oberschwaben geschlossen der Königsherrschaft zu unterwerfen.

Die Pfennige selbst sind spätromanische Kleinkunstwerke; ihr Münzbild, der Löwe, ist einseitig in dünnes Silberblech hineingetrieben, was eine sehr feine Gestaltung erlaubte. Die Überlinger Pfennige folgen in Gewicht und Machart dem bischöflichen Konstanzer Pfennig; dieser war die Einheitswährung der Textilgewerberegion am Bodensee und in Oberschwaben und bildete den Standard für die Münzprägung in zahlreichen weiteren Münzstätten. Man darf das späte 12. und das 13. Jahrhundert ohne Übertreibung als Blütezeit der Münzprägung am Bodensee ansehen – und Überlingen hatte einen beachtlichen Anteil daran.

Harald Derschka, apl. Prof. Dr. phil., lehrt mittelalterliche Geschichte an der Universität Konstanz. Seine Forschungsschwerpunkte sind die südwestdeutsche Landesgeschichte, die Geistesgeschichte des Hochmittelalters und die Münz- und Geldgeschichte.

Im Anschluss an den Vortrag wird das erste Exemplar der Gedenkmedaille an die Stadt Überlingen durch das Atelier für Schmuck AURHEN überreicht.

Donnerstag, 13. Februar 2020, 19.00 Uhr – Stadtarchiv, Münsterplatz 8, Überlingen

Walter Liehner: Schatzkammer der Überlinger Geschichte – das Stadtarchiv in der alten Stadtkanzlei

Führung durch das Stadtarchiv

Das Stadtarchiv Überlingen zählt zu den großen und überregional herausragenden Archiven im Bodenseeraum. Es verwahrt die Überlieferung der ehemaligen Reichsstadt mit bedeutendem Spital und einem großen, relativ geschlossenen Territorium.

Von Brand- und Kriegszerstörungen verschont, verfügt Überlingen über ein außergewöhnliches Vermächtnis, das bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht. Die Akten des 19. und 20. Jahrhunderts sind nahezu vollständig erhalten und dokumentieren die Entwicklung Überlingens zur Kurstadt und zu einem der wichtigsten touristischen Zentren am See. Zahlreiche Sammlungen vervollständigen die Bestände.

Seit 1913 befindet sich das Stadtarchiv in der alten Stadtkanzlei, einem der schönsten Renaissancegebäude am Bodensee. Damals wurde eigens eine Archiveinrichtung im Stil des Historismus geschaffen, die die Wertigkeit und museale Funktion des Gebäudes unterstreicht.

Bei der Führung sind einige der wichtigsten Archivalien zur Stadtgeschichte zu sehen.

Walter Liehner, Dipl.-Archivar (FH), ist seit 1987 Stadtarchivar von Überlingen und Verfasser von Publikationen, Vorträgen und Führungen zur Überlinger Stadtgeschichte und der Region.

Donnerstag, 5. März 2020, 19.00 Uhr – Pfarrsaal Überlingen

Johannes Waldschütz: Bedeutende Reichsstadt und wichtiger Marktort: Überlingen im 13. und 14. Jahrhundert

Entgegen der bisherigen Vorankündigung findet der Vortrag, wegen der großen Nachfrage, im Pfarrsaal im katholischen Pfarrzentrum, Münsterplatz 5, statt – wir bitten um Beachtung!

Im 13. Jahrhundert wurde Überlingen zu einer der bedeutendsten Städte im Herzogtum Schwaben. Der Handel mit Wein und Getreide machte Überlingen reich. Die Stadt wuchs schnell und sicherte sich vom König bedeutende Rechte wie Münze, Zoll und Gerichtsbarkeit. Ende des 14. Jahrhunderts war Überlingen freie Reichsstadt und verfügte über einen der wichtigsten Märkte am Bodensee.

Der Vortrag nimmt die politische, wirtschaftliche und räumliche Entwicklung Überlingens in den Blick, widmet sich aber auch den inneren Verhältnissen. Thematisiert werden die Beteiligung der Bürger an der Stadtherrschaft, die Organisation der Bürgerschaft in Zünften und die kirchlichen Zusammenhänge (Entwicklung des Münsters, Ansiedlung der Franziskaner, jüdische Gemeinde). Der Heilig-Geist-Spital ist sowohl eine religiöse und karitative Einrichtung als auch ein Herrschaftsinstrument, das der Stadt im 14. Jahrhundert zu einer erfolgreichen „Außenpolitik“ verhalf.

Johannes Waldschütz ist Historiker. Er war von 2013-2017 Doktorand an der Universität Freiburg und leitet seit Mai 2017 Stadtmuseum und Stadtarchiv in Stockach. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte von Klöstern und Städten im Mittelalter, insbesondere im ehemaligen Herzogtum Schwaben.

Donnerstag, 12. März 2020, 19.00 Uhr – Pfarrsaal, Überlingen

Walter Liehner: Der Spital- und Spendfonds Überlingen – Ort christlicher Nächstenliebe, Herrschaftsinstrument und Wirtschaftsunternehmen

Entgegen der bisherigen Vorankündigung findet der Vortrag, wegen der großen Nachfrage, im Pfarrsaal im katholischen Pfarrzentrum, Münsterplatz 5, statt – wir bitten um Beachtung!

Der Spital zum Heiligen Geist in Überlingen, im Jahr 1264 erstmals urkundlich erwähnt, wurde der Überlieferung nach von Heinrich und Ursula Bubo zur Versorgung von Alten, Kranken und Bedürftigen gestiftet. Weitere Schenkungen sowie die geschickte Erwerbspolitik des Magistrats ließen den Spital rasch zu einem bedeutenden Wirtschaftsunternehmen heranwachsen. Dabei kümmerte sich der Spital mit seinen Nebenhäusern nicht nur um alle Facetten der Wohlfahrtspflege: Als Musterbetrieb förderte er zudem den Weinbau und unterstützte den Getreidehandel in der Gred.

Die Spitalbesitzungen und Herrschaftsrechte bildeten die Grundlage für das Territorium der Reichsstadt. Ohne den Spital wäre die Entwicklung Überlingens zum bedeutenden Tourismuszentrum und zur Amtsstadt mit stadtbildprägenden Behördenbauten im 19. Jahrhundert nicht in der Form und in so kurzer Zeit möglich gewesen.

Der Vortrag bietet Einblick in die vielschichtige Geschichte des Spital- und Spendfonds von den Anfängen bis heute.

Walter Liehner, Dipl.-Archivar (FH), ist seit 1987 Stadtarchivar von Überlingen und Verfasser von Publikationen, Vorträgen und Führungen zur Überlinger Stadtgeschichte und der Region.

Donnerstag, 19. März 2020, 19.00 Uhr – Pfarrsaal, Überlingen

Dr. Bernd Konrad: Der Rathaussaal und seine symbolische Ausstattung

Entgegen der bisherigen Vorankündigung findet der Vortrag, wegen der großen Nachfrage, im Pfarrsaal im katholischen Pfarrzentrum, Münsterplatz 5, statt – wir bitten um Beachtung!

Rathäuser im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit waren nicht nur schlichte Versammlungsräume. Sie waren oftmals reich gestaltet und drückten mit ihrer Ausstattung auch Bürgerstolz gegenüber herrschaftlichen oder kirchlichen Landesherren aus.

Der Saal im Rathaus zu Überlingen ist ein beredtes und darüber hinaus sehr berühmtes Beispiel dafür. Bekanntlich wurde er um 1494 mit einem heute noch existierenden Figurenfries durch den Bildhauer Jakob Russ ausgestaltet. In motivischer Hinsicht folgte er dabei der damals in Mode gekommenen Darstellung der Stände des Heiligen Römischen Reiches in Form von Figuren mit den dazu entsprechenden Wappen. Ihre Aufteilung jeweils in Vierergruppen führte zu der Bezeichnung „Quaternionen“.

Dieses Kleinod und die später noch hinzugekommenen, inhaltlich nicht unwesentlichen Teile sollen in diesem Vortrag vorgestellt werden.

Dr. Bernd Konrad promovierte in Freiburg zu den „Konstanzer Malerwerkstätten um 1500 bis zum Beginn der Reformation (1527)“. Er ist seit 2001 selbständiger Kunsthistoriker und Sachverständiger für altdeutsche Malerei und Glasmalerei des 19. Jahrhunderts.

Donnerstag, 26. März 2020, 19.00 Uhr – Kursaal, Überlingen

Dr. Eberhard Fritz: Überlingen im Dreißigjährigen Krieg

Entgegen der bisherigen Vorankündigung findet der Vortrag, wegen der großen Nachfrage, im Kursaal, Christophstr. 2B, statt – wir bitten um Beachtung!

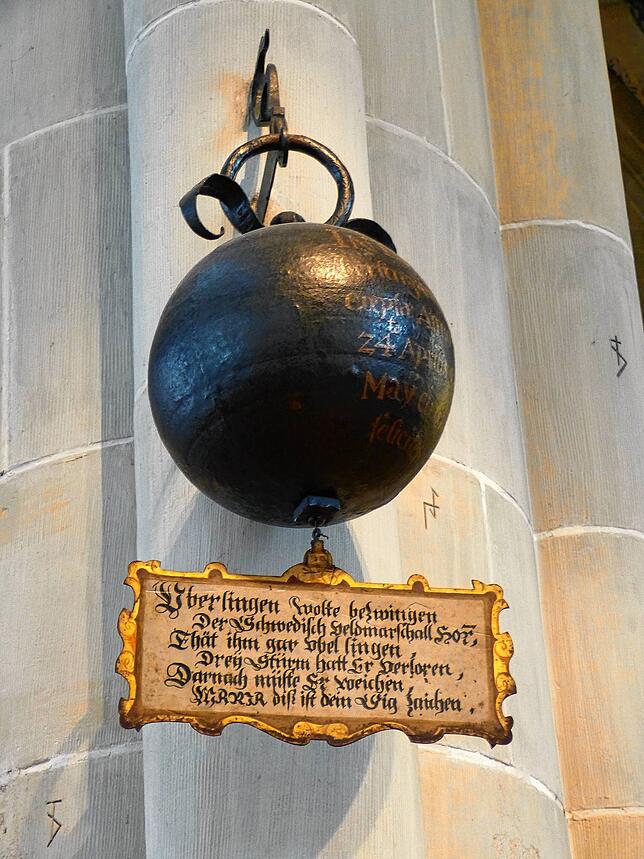

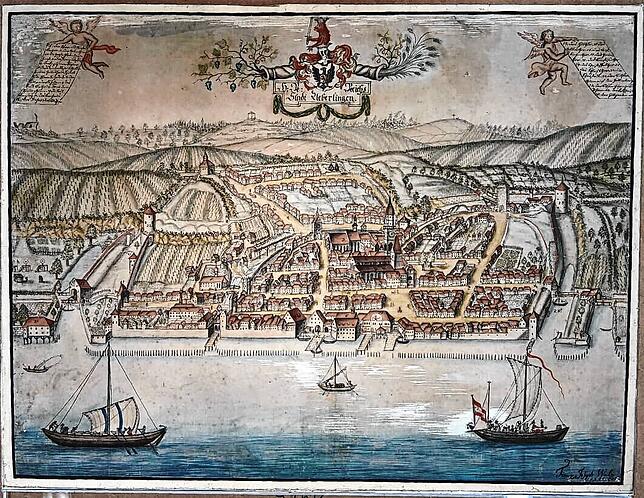

Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Reichsstadt Überlingen zum Kriegsschauplatz, weil sie an einer strategisch wichtigen Stelle am Ufer des Bodensees lag. Alle beteiligten Kriegsparteien versuchten, die Stadt in ihren Besitz zu bringen. Noch heute erinnern die Schwedenprozessionen an die Belagerungen durch die protestantische Großmacht. Im Januar 1643 eroberte der Hohentwieler Kommandant Konrad Widerholt mit einer List die Stadt und überließ sie einer französischen Besatzungsmacht.

Der Referent hat sich anhand vieler noch nie bearbeiteter Quellen mit der Geschichte Überlingens beschäftigt und wird einen Überblick mit neuen Erkenntnissen über diese Epoche in der Stadtgeschichte geben.

Dr. Eberhard Fritz ist seit 1987 Archivar des Hauses Württemberg in Altshausen. Er promovierte zum Thema Radikaler Pietismus in Württemberg. Religiöse Ideale im Konflikt mit gesellschaftlichen Realitäten. Dafür erhielt er 2002 den Philipp-Matthäus-Hahn-Preis der Stadt Kornwestheim. Seit einigen Jahren forscht er über den Dreißigjährigen Krieg in Oberschwaben und Württemberg.

16. April 2020, 19.00 Uhr – Pfarrsaal, Überlingen

Michael Brunner: Der Hochaltar des Überlinger Münsters

Die Literatur würdigt Jörg Zürns Hochaltar von 1613-16 als eine der herausragenden Leistungen der deutschen Bildhauerkunst des 17. Jahrhunderts. Nach Ansicht des Referenten verfolgte Zürn unter anderem das ehrgeizige Ziel, das Vorbild des 1604 entstandenen und damals wegweisenden Hochaltars seines älteren Bildhauerkollegen Hans Degler in der Augsburger Reichsklosterkirche St. Ulrich und Afra an schöpferischer Originalität zu übertreffen. Zürn entwickelte hierzu beispielsweise erstmalig die Erfindung einer tiefen Altarbühne, auf der die vollplastischen Figuren bei der Geburt Christi tiefenräumlich gestaffelt und mit erzählerischer Lebendigkeit positioniert werden. Bei genauer Betrachtung erweist sich der Überlinger Hochaltar zudem als eines der frühesten europäischen Beispiele für ein raumbezogen und mehransichtig konzipiertes Gesamtkunstwerk, dessen raffinierte und innovative Dramaturgie sich für den Betrachter erst aus dem Umschreiten des Altars ergibt. Das heutige Erscheinungsbild des Altars wirft jedoch auch Fragen auf und lädt zu neuen Thesen ein.

Dr. Michael Brunner leitet seit 2003 die Abteilung Kultur der Stadt Überlingen. Seine Dissertation zur Debatte um Dante Alighieri im 16. Jahrhundert wurde mit Wissenschaftspreisen der Universität Freiburg und des Zentralinstituts für Kunstgeschichte München ausgezeichnet.

Donnerstag, 30. April 2020, 19.00 Uhr – Der Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben

Dr. Senta Herkle: Neuanfang oder Niedergang? Überlingen vom Ende des Dreißigjährigen Krieges bis zum Übergang an Baden (1648-1802/03)

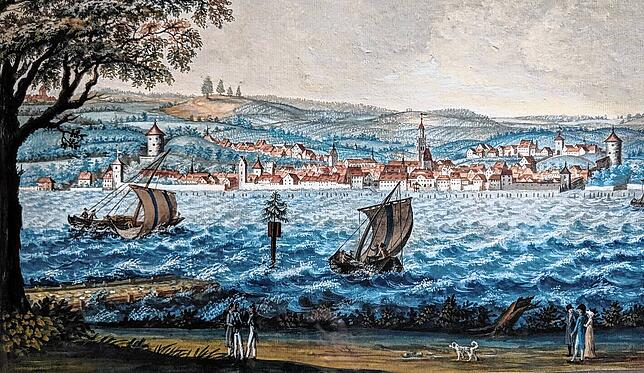

Der Zeitraum zwischen dem Ende des Dreißigjährigen Krieges und dem Übergang der Reichsstadt an Baden zu Beginn des 19. Jahrhunderts wird in der Geschichtsschreibung bislang häufig mit dem Etikett des wirtschaftlichen (und kulturellen) Niedergangs gekennzeichnet. Für Überlingen lässt sich aber zum einen beobachten, dass sich im 18. Jahrhundert italienische Händler in der Reichsstadt ansiedelten, die wirtschaftliche Beziehungen über die Alpen intensivierten – u. a. durch den Handel mit Zitrusfrüchten. Und zum anderen prägten identitätsstiftende Bräuche wie die traditionsreiche Fastnacht und die Schwedenprozessionen das kulturelle Leben in der Stadt, das auch maßgeblich von den ansässigen Zünften und Patriziern beeinflusst wurde.

Der Vortrag möchte sich mit diesen unterschiedlichen Befunden auseinandersetzen und neue Perspektiven auf die Geschichte der Reichsstadt Überlingen aufzeigen.

Dr. Senta Herkle promovierte zum Thema „Reichsstädtisches Zunfthandwerk. Sozioökonomische Strukturen und kulturelle Praxis der Ulmer Weberzunft (1650 – 1800)“. Dafür wurde sie mit dem Franz Ludwig Baumann-Preis der Gesellschaft Oberschwaben sowie dem Wilhelm-Zimmermann-Preis der Freunde des Historischen Instituts der Universität Stuttgart ausgezeichnet. Seit 2013 ist Dr. Herkle wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Landesgeschichte an der Universität Stuttgart.

Donnerstag, 7. Mai 2020, 19.00 Uhr – Der Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben

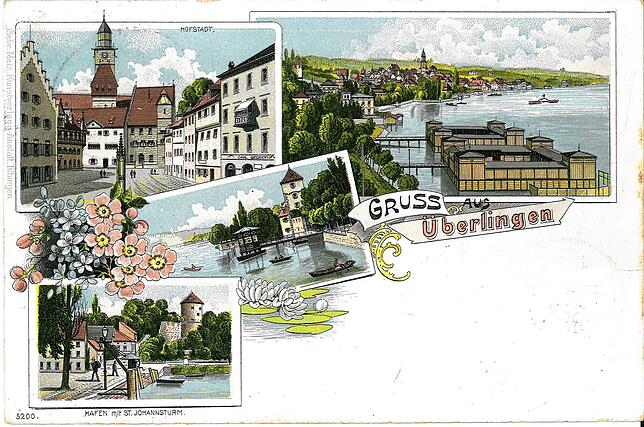

Walter Liehner: Von der Provinzstadt zur Kur- und Amtsstadt – Überlingen im Großherzogtum Baden

Beim Übergang an das Kurfürstentum Baden 1802/03 war Überlingen hoch verschuldet und ohne größere Einnahmen. Durch die Verlagerung von Verkehrsströmen geriet die Stadt zudem vermehrt ins Abseits. Eine Schwächung des Handelsplatzes war die Folge, so dass weite Kreise der Bevölkerung verarmten.

Mitte des 19. Jahrhunderts erinnerte man sich wieder an die Jahrhunderte alte Tradition als Heilbad und rückte die Schönheit der Landschaft und des Stadtbildes in den Vordergrund. Die Zukunft Überlingens sollte im Fremdenverkehr liegen. Der Spital schuf die Infrastruktur dazu und ermöglichte den Bau von repräsentativen Verwaltungsbauten. Vermögende Pensionäre wählten Überlingen als Altersruhesitz.

Der Vortrag zeigt die Hintergründe und Strategien auf, die dazu führten, dass sich in nur wenigen Jahrzehnten das Bild Überlingens zu der Kur- und Amtsstadt wandelte, wie wir es heute noch kennen.

Walter Liehner, Dipl.-Archivar (FH), ist seit 1987 Stadtarchivar von Überlingen und Verfasser von Publikationen, Vorträgen und Führungen zur Überlinger Stadtgeschichte und der Region.

Donnerstag, 14. Mai 2020, 19.00 Uhr – Museumssaal, Städtisches Museum Überlingen

Dr. Annemarie Kinzelbach: Nicht krank und hilflos. Gesundheit und Politik in der Reichsstadt Überlingen in der Vormoderne

Jerg Wagner, ein Leibeigener des Überlinger Spitals, fühlte sich zu Unrecht verurteilt, ein „Sondersiecher“ zu sein. Er wandte sich erfolgreich mit seiner Bitte um Unterstützung an die Regierung der Reichsstadt. Zum politischen Selbstverständnis von Bürgermeister und Rat als Regierende einer christlichen bzw. katholischen Gemeinde gehörte Hilfe für Leib und Leben der Untertanen, Einwohner und Bürger der Stadt. Mit dem Blick auf Gesundheit ließen sich beispielsweise konfessionelle Konflikte austragen, aber auch wirtschaftlicher Wohlstand sichern.

In welchem Ausmaß Erhaltung und Wiederherstellung von Gesundheit mit kultureller, sozialer, wirtschaftlicher oder politischer Zielsetzung in Übereinstimmung gebracht werden konnte, soll im Vortrag für einen Zeitraum vom Spätmittelalter bis ins 18. Jahrhundert zur Diskussion gestellt werden.

Dr. Annemarie Kinzelbach ist Historikerin mit den Spezialgebieten Kulturgeschichte der Stadt und der Medizin im 15. bis 18. Jahrhundert sowie Medizingeschichte im 20. Jahrhundert. Sie leitet storicon München und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, Technische Universität München (TUM).

Donnerstag, 28. Mai 2020, 19.00 Uhr – Pfarrsaal, Überlingen

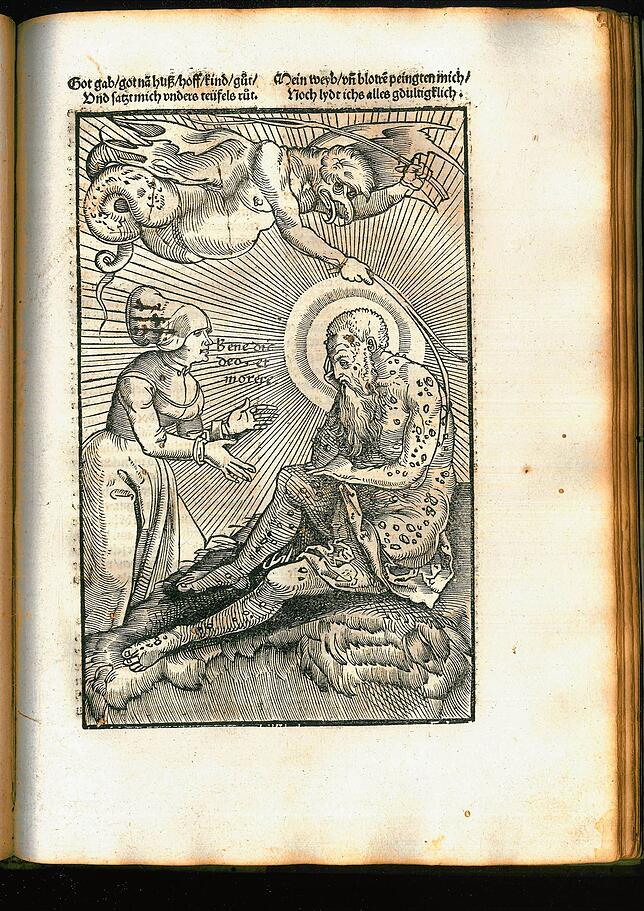

Prof. Dr. Johannes Dillinger: Hexenprozesse in Überlingen

Die Reichsstadt Überlingen war kein Zentrum der Hexenverfolgung. Dennoch wurden auch hier 25 Personen wegen Hexerei vor Gericht gestellt. Sie hatten angeblich einen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen, hatten Geschlechtsverkehr mit Dämonen und trafen sich mit anderen Hexen zu geheimen Treffen. Den Überlinger Hexen wurde vorgeworfen, sie könnten Wetter machen und mit Hilfe magischer Substanzen oder durch bloße Berührung Menschen und Vieh krank machen und töten.

Die Hexenprozesse begannen in der Mitte des 16. Jahrhunderts und zogen sich bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts hin. Angeklagt wurden vornehmlich Frauen. Viele dieser Frauen lebten in problematischen sozialen Verhältnissen. Die Prozesse reagierten auf Hexereigerüchte. Diese erwuchsen immer wieder aus scheinbar banalen Streitigkeiten.

Der Vortrag schildert den Verlauf der Hexenverfolgung in Überlingen. Er erklärt den Hexenglauben und benennt die treibenden Kräfte hinter der Verfolgung.

Prof. Dr. Johannes Dillinger ist ordentlicher Professor für die Geschichte der Frühen Neuzeit in Oxford (Brookes), außerordentlicher Professor für Geschichte der Neuzeit und Landesgeschichte an der Universität Mainz und Gastdozent in Stanford (USA), Georgetown (USA), New Delhi (Indien), Trier. Er hat zahlreiche Publikationen zu Magie, Hexenprozessen, Verfassungsgeschichte, Geschichte der Bauern, politischer Kriminalität und kontrafaktischer Geschichte veröffentlicht. Für herausragende Beiträge zur Hexenforschung wurde Professor Dillinger mit dem Friedrich Spee-Preis ausgezeichnet.

Sonntag, 21. Juni 2020, 11.45 Uhr, 13.00 Uhr, 14.00 Uhr, 15.00 Uhr und 16.00 Uhr – St.-Nikolaus-Münster

Dr. Sven Hauschke: Stifter, Kelche und Madonnen – Der Überlinger Münsterschatz

Der Überlinger Münsterschatz gehört zu den größten und bedeutendsten Kirchenschätzen Süddeutschlands mit kommunalem Hintergrund. Seine Qualität und die Anzahl der Objekte sind ebenso bemerkenswert wie das bürgerliche Engagement, das hinter den meist gestifteten Goldschmiedewerken steht. Dazu gehört insbesondere die Schwedenmadonna, die seit 1660 zweimal jährlich in einer feierlichen Prozession durch die Stadt geführt wird und die an die überstandene Belagerung der Stadt durch die schwedischen Truppen erinnert.

Der Vortrag bietet eine Einführung in die Geschichte des Überlinger Münsterschatzes und stellt einige Objektgruppen der zahlreichen Goldschmiedewerke und Reliquiare vor. Ferner wird das inhaltliche und formale Konzept der im Turm eingerichteten Münsterschatzkammer erläutert, die an diesem Sonntag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Dr. Sven Hauschke promovierte über die „Grabdenkmäler der Nürnberger Vischer-Werkstatt 1453 – 1544“. Neben verschiedenen Forschungsprojekten, Ausstellungen und Publikationen zur Goldschmiedekunst und zu Skulptur und Kunsthandwerk ist er seit 2018 Direktor der Kunstsammlungen der Veste Coburg.

Donnerstag, 2. Juli 2020, 19.30 Uhr – St.-Nikolaus-Münster, Überlingen

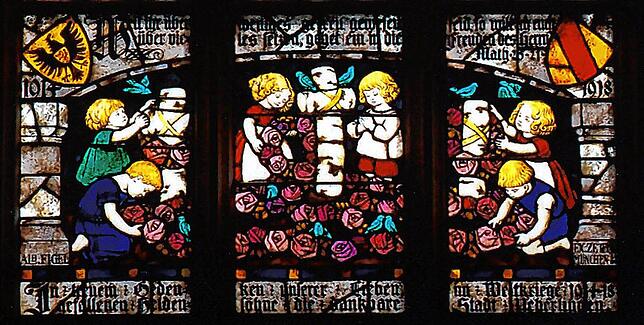

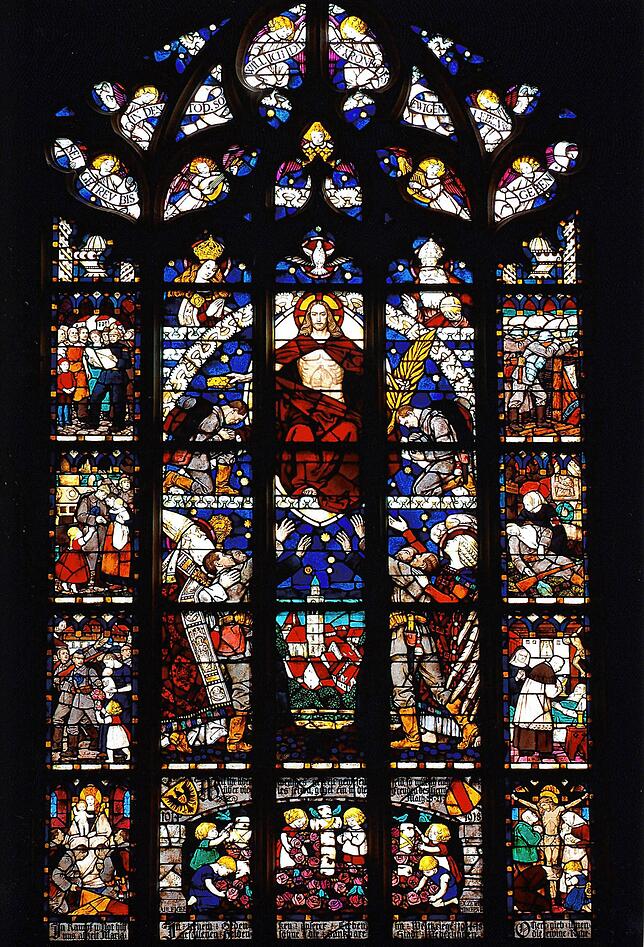

Walter Liehner: Eine Zierde für die Stadt: Die Glasgemälde in den Kapellen des Überlinger Münsters

Das St.-Nikolaus-Münster gehört zu den bedeutendsten Kirchenbauten am See und birgt eine ganze Reihe hochkarätiger Kunstwerke. Dazu zählen die beiden Glasgemälde in den südöstlichen Seitenkapellen.

Das Fenster beim Rosenkranzaltar entstand im Zuge größerer Freistellungs- und Restaurierungsmaßnahmen am Münster in den 1880er Jahren. Ursprünglich an anderer Stelle eingebaut, wurde es 1921 an den heutigen Standort versetzt. Das Kriegergedächtnisfenster ist Teil eines Ensembles, das Kunstwerke verschiedener Epochen zusammenführt. Das Glasgemälde beschreibt die verschiedenen Phasen des Krieges und verarbeitet dabei versteckte Personenbezüge und stadtgeschichtliche Begebenheiten. So unterschiedlich die beiden Fenster erscheinen, so sind sie doch miteinander verwoben und bilden eine Einheit. Maßgeblichen Anteil daran hatten die beiden Künstler Albert Figel und Victor Mezger.

Der Vortrag beleuchtet die Entstehungsgeschichte der Glasgemälde und stellt sie in den stadtgeschichtlichen Kontext.

Walter Liehner, Dipl.-Archivar (FH), ist seit 1987 Stadtarchivar von Überlingen und Verfasser von Publikationen, Vorträgen und Führungen zur Überlinger Stadtgeschichte und der Region.

Donnerstag, 9. Juli 2020, 19.00 Uhr – Museumssaal, Städtisches Museum Überlingen

Dr. Alois Schneider: Gott dem Herrn vnd der Himmel Königin Mariae als vnserer erkiesten Fürbitterin ein Votum auffgeopfert

Die Reichsstadt Überlingen und die Bewältigung von Krisenerfahrungen im Dreißigjährigen Krieg

Die Angriffe der Schweden auf Überlingen von 1632 und 1634 sind im kollektiven Gedächtnis der Stadt fest verankert. Dieser Fall zeigt exemplarisch, wie die betroffene Bevölkerung versuchte, ihre leidvollen Kriegserlebnisse im Suchen und Finden göttlicher Hilfe zu transzendieren.

Die christliche Bewältigungsstrategie verlief in zwei Schritten: in der „Legitimation“ des von jeder der Kriegsparteien als allein seligmachend definierten Bekenntnisses, dann in der „Konsolation“ – Krieg zwar Zeichen göttlichen Zorns über die Sünden der Menschen, Gebet und Buße aber die Mittel, um der Gnade Gottes wieder teilhaftig zu werden.

Ausgehend von den Schrift- und Bildquellen untersucht der Vortrag den Angriff auf die Stadt 1634, das Gelübde der Überlinger Bürger für die der Fürbitte Marias zugeschriebene Rettung aus höchster Kriegsgefahr, die Einlösung des Wallfahrtsversprechens nach Einsiedeln und zuletzt das Bemühen der Stadtregierung, das religiöse Handeln politisch zu nutzen.

Dr. Alois Schneider war bis 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Landesamt für Denkmalpflege in Esslingen, dort zuletzt Leiter des Projekts „Archäologischer Stadtkataster Baden-Württemberg“. Er ist Autor zahlreicher Publikationen zur südwestdeutschen Landesgeschichte und Mittelalterarchäologie, darunter auch eines Burgenkatalogs für den Bodenseekreis (1989) und des Archäologischen Stadtkatasters Überlingen (2008).

Sonntag, 13. September 2019, 11.00 Uhr und 16.00 Uhr – Sylvesterkapelle Goldbach, Überlingen

Caroline Schärli: Glanzlichter frühmittelalterlicher Kunst in der Goldbacher Kapelle

Die Sylvesterkapelle in Goldbach, deren Kernbau aus der 1. Hälfte des 9. Jahrhunderts stammt, birgt Reste gleich zweier frühmittelalterlicher Ausmalungsphasen. Beide sind aufs engste mit der damaligen Klosterinsel Reichenau verknüpft und von überragender kunsthistorischer Bedeutung.

Während die farbenkräftigen Fragmente der zum Ursprungsbau gehörenden karolingischen Ausmalung von einem als monumentale Inschrift ausgeführten, raumumfassend angeordneten Gedicht Walahfrid Strabos zeugen, bestand die zweite, ottonische Ausmalung aus einem umfangreichen Bilderzyklus, der als Besonderheit ein repräsentatives Dedikationsbild mit Stifter- und Heiligendarstellungen beinhaltet.

Somit überliefern die Goldbacher Wandmalereien nicht nur Teile eines äußerst ausgefeilten Widmungsgedichtes, das der berühmte Reichenauer Dichter für den Kirchengründer Graf Alpger verfasste, sondern auch das älteste monumentale Bildnis eines Stifters mit einem Kirchenmodell nördlich der Alpen.

Caroline Schärli ist Kunsthistorikerin und Religionswissenschaftlerin. Ihre Masterarbeit widmet sich der karolingischen Ausmalung der Goldbacher Kapelle. Die Doktorandin ist seit 2018 wissenschaftliche Mitarbeiterin der Schweizerischen Studienstiftung. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen u.a. karolingische und ottonische Kunst, früh- und hochmittelalterliche Wandmalerei.

Samstag, 19. September 2020, 19.00 Uhr – Museumssaal, Städtisches Museum Überlingen

Oswald Burger: Bohème am Bodensee

Literarisches Leben in Überlingen

Der bibliophile Stadtpfarrer Franz Sales Wocheler begründete im 19. Jahrhundert mit der Stiftung der Leopold-Sophien-Bibliothek den Ruf Überlingens als Stadt der Literatur: Schon früh waren Gelehrte und Schriftsteller hier zu Gast. Nach dem Ersten Weltkrieg entstand auf der Rehmenhalde eine Künstler- und Schriftstellerkolonie. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden künstlerische Vereinigungen wie der Internationale Bodenseeclub gegründet.

Seit 1954 vergibt die Stadt Überlingen den renommierten Bodensee-Literaturpreis. In Nußdorf lebt und schreibt der Schriftsteller Martin Walser. Und auch Veranstaltungen wie Landesliteraturtage, das literarische-kulinarische Festival WortMenue oder die Lange Nacht der Bücher finden in Überlingen ein großes Publikum.

Oswald Burger war nach einem Studium der Geschichte, Germanistik, Politikwissenschaft und Philosophie Lehrer an der Jörg-Zürn-Gewerbeschule und Kommunalpolitiker in Überlingen. 2007 erhielt er das Bundesverdienstkreuz für die Erforschung des Goldbacher Stollens und des KZs Überlingen und 2011 den Kulturpreis des Bodenseekreises.

Donnerstag, 24. September 2020, 19.00 Uhr – Pfarrsaal, Überlingen

Hansjörg Straub: Ein kauziges Volk

Die Anfänge der Überlinger Künstlerkolonie

Um 1900 entstanden in ganz Europa „Künstlerkolonien“. Vielen Künstlern war es ein Anliegen dem Akademiebetrieb, in dem sie ausgebildet worden waren, aber auch den großen Städten, die sich rasant veränderten, zu entfliehen. Ihre Ziele waren häufig ländliche Regionen, in denen sie sich mehr Ursprünglichkeit, aber auch bessere Chancen für eine Lebens- und Arbeitsgemeinschaft erhofften.

Das um 1923 in Überlingen errichtete „Haus am Regenbogen“ auf der Rehmenhalde von Robert und Margarete Binswanger wurde zur „Keimzelle“ eines Künstlerkreises, dessen Mittelpunkt der Dichter Bruno Goetz war. Im Jahr 1927 baute der Maler Herbert A. Jaegerhuber in der unmittelbaren Umgebung sein Haus. Die Gastfreundschaft ihrer Bewohner, ihre Einladungen zum gemeinsamen Gespräch, zum Musizieren, zu Spiel und schöpferischen Arbeiten zog eine Vielzahl von Kreativen an. Kritische Betrachter bezeichneten den Ort abschätzig als „Hungerhügel“, Bewunderer erfreuten sich jedoch an der „Überlinger Künstlerkolonie“.

Hansjörg Straub studierte Geschichte und Germanistik in Freiburg und war bis 2017 Lehrer an der Jörg-Zürn-Gewerbeschule in Überlingen. Er ist Autor und Ausstellungskurator zu lokal-, kultur- und kunsthistorischen Themen der Region.

Donnerstag, 1. Oktober 2020, 19.00 Uhr – Museumssaal, Städtisches Museum Überlingen

Dr. Franz Hofmann: Geheimnisvolle Heidenhöhlen

Über eines der spektakulärsten Reiseziele am Bodensee und seine unwiederbringliche Zerstörung

Die Heidenhöhlen bei Goldbach umgibt immer noch die Atmosphäre des Geheimnisvollen, obwohl sie so gut wie ganz zerstört sind. Früher fielen die Felswände steil in den See ab, das weiche Gestein war durchzogen von Gängen und Räumen.

Wie haben die Höhlen ausgesehen, wer hat sie einst in den Fels gegraben, was könnte ihre Funktion gewesen sein? Es gibt alte Ansichten, Beschreibungen und sogar einen Grundrissplan, doch bleibt viel Raum für Spekulation. Im 19. Jahrhundert waren die Heidenhöhlen ein spektakuläres Reiseziel früher Bodensee-Touristen. Dennoch wurden große Teile weggesprengt, als 1847/48 die Straße von Überlingen nach Sipplingen gebaut wurde. Der immer noch ansehnliche Rest der Höhlen wurde bis in die 1950er Jahre von zahllosen Menschen besucht, dann aber trotzdem 1960 aus Gründen der Sicherheit zerstört, da eine Renovierung zu kostspielig erschien.

Dr. Franz Hofmann studierte Kunstgeschichte, Geschichte des Mittelalters und Wirtschaftsgeschichte. Er promovierte über Wandmalerei des Trecentodes in der Toscana. Im Kreisarchiv Konstanz ist er für die Regionalgeschichte des westlichen Bodensees zuständig. Neben publizistischer Tätigkeiten war er 2012 Kurator der Heidenhöhlen-Ausstellung im Städtischen Museum Überlingen.

Donnerstag, 8. Oktober 2020, 19.00 Uhr – Pfarrsaal, Überlingen

Dr. Wilfried Enderle: Kirche und Konfession in Überlingen in der Frühen Neuzeit: Das Kollegiatstift St. Nikolaus

Eine konfessionell geprägte Religiosität war für die Menschen in der Frühen Neuzeit eine prägende Kraft ersten Ranges. Vermittelt wurde sie in der katholischen Reichsstadt Überlingen – neben den damals ansässigen Orden wie den Franziskanern oder den Kapuzinern – vor allem über den städtischen Klerus der Pfarrei St. Nikolaus, die 1609 zu einem Kollegiatstift transformiert wurde. Das war ein historischer Sonderfall, da die Mehrzahl der Stiftskirchen im Alten Reich bereits im Mittelalter gegründet worden waren.

Die spezifische Ausformung einer frühneuzeitlichen Stiftsgründung und ihre Bedeutung für die Kirche und die religiöse Kultur Überlingens sind zentrale Themen des Vortrags.

Dr. Wilfried Enderle ist Historiker und Fachreferent für Geschichte an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Er promovierte in frühneuzeitlicher Geschichte über „Konfessionsbildung und Ratsregiment in der katholischen Reichsstadt Überlingen (1500-1618) im Kontext der Reformationsgeschichte der oberschwäbischen Reichsstädte“.

Donnerstag, 15. Oktober 2020,19.00 Uhr – Städtisches Museum Überlingen

Peter Graubach: Die Militärgewehrsammlung im Städtischen Museum Überlingen

Das Städtische Museum besitzt eine imposante Kollektion von Waffen, insbesondere auch des Überlinger Bürgermilitärs. Diese wurde im Jahr 1913 eigens in einer „Waffenkammer“ präsentiert, welche – Ironie der Museumsgeschichte – genau über der Hauskapelle liegt.

Die Sammlung wurde 1929 durch eine Schenkung von Karl Stierle, einem vermögenden Überlinger Bürger, durch eine umfangreiche Gewehrsammlung erweitert. Diese umfasst sämtliche Systeme des Militärgewehrs vom Model 1777 bis 1918, darunter einige Raritäten wie zwei Exemplare der badischen Jägerbüchse sowie eines heute fast nicht mehr bekannten Mauser-Remington-Gewehrs. Trotz Plünderungen der Franzosen im Jahre 1945 zeigt die Sammlung auch heute noch fast lückenlos die Entwicklungsgeschichte des Militärgewehrs in diesem Zeitraum.

Peter Graubach ist Technischer Leiter im Städtischen Museum Überlingen und für die Gestaltung und Kommunikation der Jahressonderausstellungen zuständig.

Donnerstag, 20. Oktober 2020, 19.00 Uhr – Pfarrsaal, Überlingen

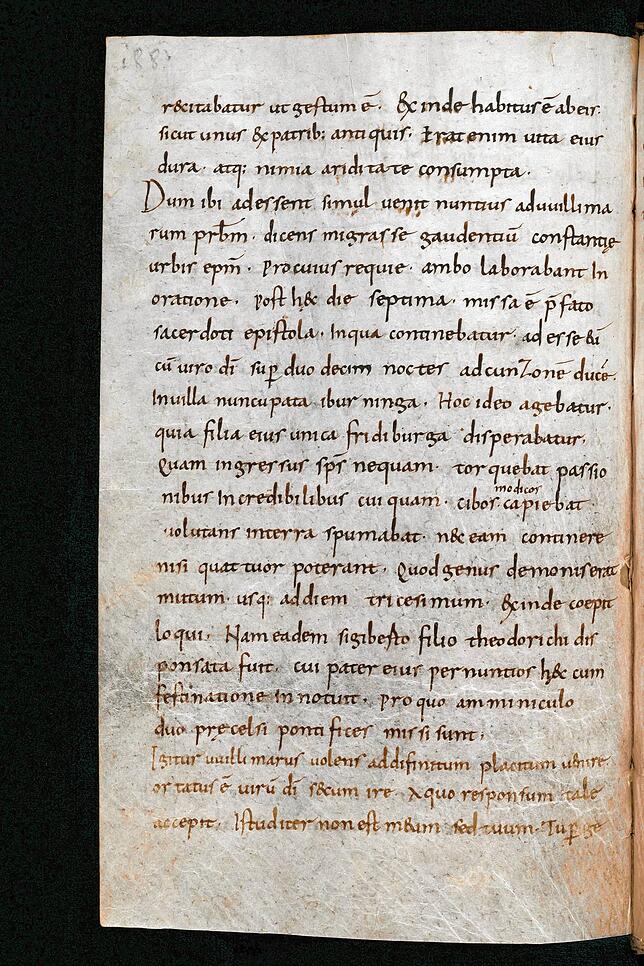

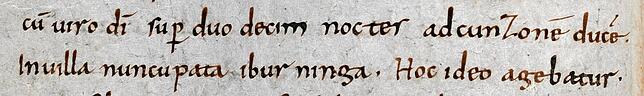

Bruder Jakobus Kaffanke OSB: Herzog Gunzo, seine Tochter Fridiburga und Überlingen in der Vita Sancti Galli

Im Zusammenhang mit der spannenden Frage, wann Überlingen zum ersten Mal Erwähnung findet, spielt die Vita des Heiligen Gallus (+ um 640) eine wichtige Rolle. Diese Vita Sancti Galli ist in drei Fassungen überliefert: Waren die Aufzeichnungen der Reichenauer Mönche Wetti (um 820) und Wahlafried (um 830) schon länger bekannt, wurde Ende des 19. Jahrhunderts das Fragment einer dritten Version (datiert um 680) aufgefunden. Dieses stellt als das früheste Zeugnis der quellenarmen Zeit des frühen 7. Jahrhunderts einen wichtigen Beitrag für die Kirchen-, Siedlungs- und Kulturgeschichte der Bodenseeregion dar.

Der Referent stellt den frühmittelalterlichen Mönch Gallus vor und beleuchtet die Geschichte rund um die Heilung der Herzogstochter Fridiburga in Überlingen. Dabei werden überraschende Blickwinkel auf das Geschehen eröffnet, die sich aus den Ereignissen am Hof in Metz ergeben. Macht- und dynastische Heiratspolitik verbinden sich mit christlicher Missionierung zu einem virulenten Prozess.

Bruder Jakobus Kaffanke OSB ist Diplom Theologe, Mönch und Einsiedler.

Donnerstag, 5. November 2020, 19.00 Uhr – Pfarrsaal, Überlingen

Oswald Burger: Schatten über schöner Landschaft

Überlingen im Nationalsozialismus

Überlingens Bürgermeister Heinrich Emerich wurde im Jahr 1933 aus dem Amt gedrängt und durch den nationalsozialistischen Bürgermeister Albert Spreng ersetzt, der die Geschicke der Stadt bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs lenkte. Die Nationalsozialisten ersetzten alle Amtsinhaber durch parteitreue Personen. Sie politisierten und militarisierten das öffentliche Leben, verfolgten abweichendes Verhalten und grenzten Juden aus.

Im Zweiten Weltkrieg blieb die Stadt zunächst von Kriegseinwirkungen verschont. Zu Kriegsende begann der Bau eines unterirdischen Stollens zur Unterbringung der zerstörten Friedrichshafener Industrie; KZ-Häftlinge aus Dachau wurden als Arbeitskräfte eingesetzt. Am 25. April 1945 endete mit dem Einmarsch der französischen Truppen der Krieg und die Herrschaft der Nationalsozialisten in Überlingen.

Oswald Burger war nach einem Studium der Geschichte, Germanistik, Politikwissenschaft und Philosophie Lehrer an der Jörg-Zürn-Gewerbeschule und Kommunalpolitiker in Überlingen. 2007 erhielt er das Bundesverdienstkreuz für die Erforschung des Goldbacher Stollens und des KZs Überlingen und 2011 den Kulturpreis des Bodenseekreises.

Donnerstag, 12. November 2020, 19.00 Uhr – Pfarrsaal, Überlingen

Prof. Dr. Werner Mezger: Wenn Männer über die Klinge springen

Der Schwerttanz in Überlingen und seine Bedeutung als Kulturerbe

Der Schwerttanz der Rebleute gehört zu den ideengeschichtlich interessantesten und geographisch am weitesten vernetzten Traditionen der Reichsstadt Überlingen. Ursprünglich ein Fastnachtsbrauch ist der Schwertletanz in zweifacher Hinsicht ein herausragendes Stück Kulturgeschichte: Zum einen bildet er ein spektakuläres Zeugnis reichsstädtischer Selbstrepräsentation bis in die Gegenwart und zum anderen spiegelt sich in der Figur des Hänsele als komischem, aber auch etwas unheimlichem Begleiter des Tanzrituals noch die ganze Dichte der spätmittelalterlichen Narrenphilosophie mit ihrem theologischen Bedeutungskern.

Diesen beiden Dimensionen des Schwertletanzes, seiner Einbettung in die großen Zusammenhänge europäischer Urbanität und seiner Verankerung in einer komplexen Ideenwelt geht der Vortrag nach. Die Überlinger Wolferzunft und der von ihr über drei Jahrhunderte hinweg gepflegte Brauch haben es verdient, im Rahmen des Stadtjubiläums besonders gewürdigt zu werden.

Werner Mezger ist Professor für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie an der Universität Freiburg und Direktor des Freiburger Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa. Er ist durch zahlreiche Buchveröffentlichungen, Rundfunk- und Fernsehsendungen bekannt.

Donnerstag, 19. November 2020, 19.00 Uhr – Pfarrsaal, Überlingen

Dr. Andre Gutmann: Überlingen im 15. und 16. Jahrhundert – Blütezeit einer Reichsstadt

Im 15. und der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts erlebte die Reichsstadt Überlingen eine Blütezeit, in der sich ihre Bürger unter der Führung eines Zunftregiments sowohl eines stabilen Wohlstands als auch einer umfassenden politischen Autonomie erfreuten. Zusammen mit dem Heilig-Geist-Spital erwarb die Stadt in dieser Zeit ein größeres eigenes Territorium. Die Basis dazu bot ein auf den Bodenseeraum und die Eidgenossenschaft ausgreifender Export vor allem von Wein aus eigener Produktion, aber auch als Umschlagplatz für Getreide und Bauholz. Der Status als Reichsstadt und Mitglied regionaler

Donnerstag, 26. November 2020, 19.00 Uhr – Pfarrsaal, Überlingen

Dr. Michael Brunner: Die Stunde Null. Kunst und Kulturpolitik in Überlingen von 1945 bis 1950

Ende Oktober 1945 wurde Überlingen drei Wochen lang überraschend zum kulturellen Mittelpunkt des zerstörten Deutschlands. In Gegenwart zahlreich versammelter Prominenz wurde im barocken Museumssaal des Städtischen Museums Überlingen die erste große deutsche Nachkriegsausstellung moderner Kunst eröffnet. Und man zelebrierte dort erstmals wieder die von den Nationalsozialisten verbotene zeitgenössische Musik. Organisator war der private Kulturbund Überlingen, der illustre Persönlichkeiten umfasste. Stadtverwaltung und Gemeinderat betrachtete dessen Wirken jedoch mit Skepsis und einigem Unverständnis. Die Ausstellung der abstrakten und expressionistischen Bildwerke von Kirchner, Heckel, Ackermann und Co. provozierte zudem großen Unmut bei der lokalen Künstlerschaft und bei Teilen der Bevölkerung. Der Streit eskalierte… Was geschah und wie entstand aus diesen Querelen letztlich der Internationale Bodenseeclub?

Dr. Michael Brunner leitet seit 2003 die Abteilung Kultur der Stadt Überlingen. Seine Dissertation zur Debatte um Dante Alighieri im 16. Jahrhundert wurde mit Wissenschaftspreisen der Universität Freiburg und des Zentralinstituts für Kunstgeschichte München ausgezeichnet.

Bündnisse brachte indes erhebliche Belastungen mit sich. Konflikten wie dem Schweizerkrieg 1499 fielen nicht nur Überlinger Bürger zum Opfer, sondern sorgten auch für eine zunehmende Verschuldung, die den Spielraum der Stadt im 16. Jahrhundert stark einschränkte und, begleitet von Missernten und Pestzügen, ihrer Blütezeit ein Ende setzte.

Dr. Andre Gutmann promovierte im Fach Mittelalterliche Geschichte und übte danach eine mehrjährige Tätigkeit in Forschung und Lehre an der Universität Freiburg i. Br. aus. Er arbeitet seit 2013 als selbstständiger Historiker.

Freitag, 11. Dezember 2020 und Samstag, 12. Dezember 2020, jeweils 16:00 Uhr – Städtisches Museum Überlingen

Peter Graubach: Brauchtum im Jahreswechsel

Was sich in Überlingen an Brauchtum heute noch erhalten hat ist nur ein schwacher Abglanz dessen, was einst an Bräuchen und Festen in der Reichstatt vorhanden war. Denn viele Festivitäten und das damit verbundene Brauchtum waren eng mit den reichstädtischen Verhältnissen verbunden und erloschen mit dem Ende dieser Zeit im Jahre 1803 von selbst.

Auf der Suche nach dem Überlinger Brauchtum wird man im Städtischen Museum schnell fündig: Vom Dreikönigstrunk über die Fastnacht bis hin zum „Krippenschaun“ hat sich ein lebendiges Brauchtum erhalten. Anhand ausgewählter Exponate erläutert der Referent an zwei Tagen verschiedene dieser Bräuche.

Im Anschluss an den Rundgang werden zum Aufwärmen Glühwein und Tee im romantisch beleuchteten Museumsgarten gereicht.

Peter Graubach ist Technischer Leiter im Städtischen Museum Überlingen und für die Gestaltung und Kommunikation der Jahressonderausstellungen zuständig.

Donnerstag, 17. Dezember 2020, 19.00 Uhr – Paul-Gerhardt-Haus, Jasminweg 18, Überlingen

Dr. Hermann-Josef Krug: Wolkenkratzer auf dem Burgberg

In den 1960er und 1970er-Jahren bauten westdeutsche Kommunen mit finanzieller Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland zahlreiche Trabantenstädte, so etwa die vom Architekten und Stadtplaner Walter Gropius entworfene Gropiusstadt in Berlin oder die unter Mitwirkung des Sozialpsychologen Alexander Mitscherlich geplante Emmertsgrund-Siedlung in Heidelberg. Auch die vom Kölner Architektenteam Jaspert, Lange, Luxat konzipierte Burgbergsiedlung in Überlingen gehörte zu diesen spektakulären Stadtbauprojekten.

Inzwischen sind über 50 Jahre vergangen und viele der in den 1960er und 1970er Jahren errichteten „Demonstrativbauvorhaben“ haben Patina angesetzt – sie sind „in die Jahre gekommen“.

Der Vortrag will die dem Bau der Demonstrativbauvorhaben zugrunde liegenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beleuchten, den mitunter konfliktreichen Entstehungsprozess der Burgbergsiedlung nachzeichnen und die Bedeutung der Großwohnsiedlung für das kulturelle Erbe Überlingens aufzeigen.

Dr. Hermann-Josef Krug arbeitet als Medienwissenschaftler, Pädagoge und Bildender Künstler. Sein Forschungsschwerpunkt bewegt sich im Spannungsverhältnis zwischen Kunst und Stadtgestaltung.