Mit großen Versprechungen begrüßte Stadtarchivar Walter Liehner im katholischen Pfarrsaal ein volles Haus. „Sie als Überlinger dürfen sich heute zurücklehnen“, sagte er an das Auditorium gewandt, „denn heute hören Sie all das, was unsere Stadt so besonders macht – Macht, Reichtum und Entfaltung im Mittelalter.“

In der Tat beschrieb Mittelalterexperte Johannes Waldschütz mit der Entwicklung im 13. und 14. Jahrhundert die wachsende Bedeutung der Reichsstadt. Deutlich sichtbar wurde es, als Waldschütz die Zuhörer auf einen virtuellen Rundgang durch die wehrhafte Stadt mitnahm, die den Bürgern damals signalisiert habe: „Wir sind eine bedeutende Reichsstadt und ein bedeutender Marktort.“

Fragen an den Historiker Johannes Waldschütz

Eine Stadterhebungsurkunde habe Überlingen gar nicht nötig gehabt, erklärte Waldschütz. Zumal die Siedlung bereits im 12. Jahrhundert stark gewachsen sei, die Kirchen ausgebaut worden waren und sich ein eigener Markt entwickelte. Überlingen habe sich quasi von alleine zur Stadt entwickelt und sei von außen so gesehen worden. In den Zeitraum fiel der Übergang von der staufischen Stadt zur Reichsstadt. Gleich mehrere Könige rivalisierten zunächst um die Macht, darunter Wilhelm von Oranien, Alfons von Kastilien und Richard von Cornwall („die waren alle von auswärts“). Keiner konnte allerdings den Machtbereich bis an den Bodensee ausdehnen.

Wie wurde Überlingen zur Reichsstadt?

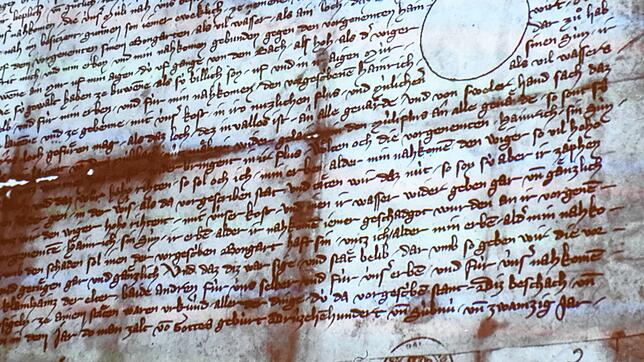

„Zur richtigen Reichsstadt konnte Überlingen erst durch das Aussterben der Staufer werden“, sagt der Historiker. Der entscheidende Schritt war im Jahr 1275 die Verleihung einer Urkunde durch Rudolf von Habsburg, der zwei Jahre zuvor zum akzeptierten König des Reiches gekürt worden war. Die Stadt Überlingen sei „mit ihm und dem Heiligen Römischen Reich verbunden“, heißt es in der Urkunde. Sie bestätigte den Bürgern wichtige Rechte. So durfte kein Überlinger außerhalb der Stadt vor Gericht gestellt werden. Der eigene Ammann sprach Recht, Einsprüche mussten in Freiburg geltend gemacht werden. Dass Überlingen „nicht irgendeine Stadt“ war, belege eine Urkunde, die für das damalige Buchhorn (heute Friedrichshafen) ausgestellt worden war. Hier war festgehalten, dass bei Einsprüchen gegen die dortige Rechtssprechung Überlingen das zuständige Appellationsgericht war.

Waldschütz beschreibt die Machtverschiebung zwischen Ammann, Bürgermeister und Rat der Stadt. Handwerkszünfte und Patrizier waren hier vertreten, wobei Erstere die Mehrheit hatten. Mitte des 14. Jahrhunderts ist mit dem Wahlrecht ein strenges Rotationsprinzip überliefert, das dem Bürgermeister nur ein Jahr Amtszeit zugesteht.

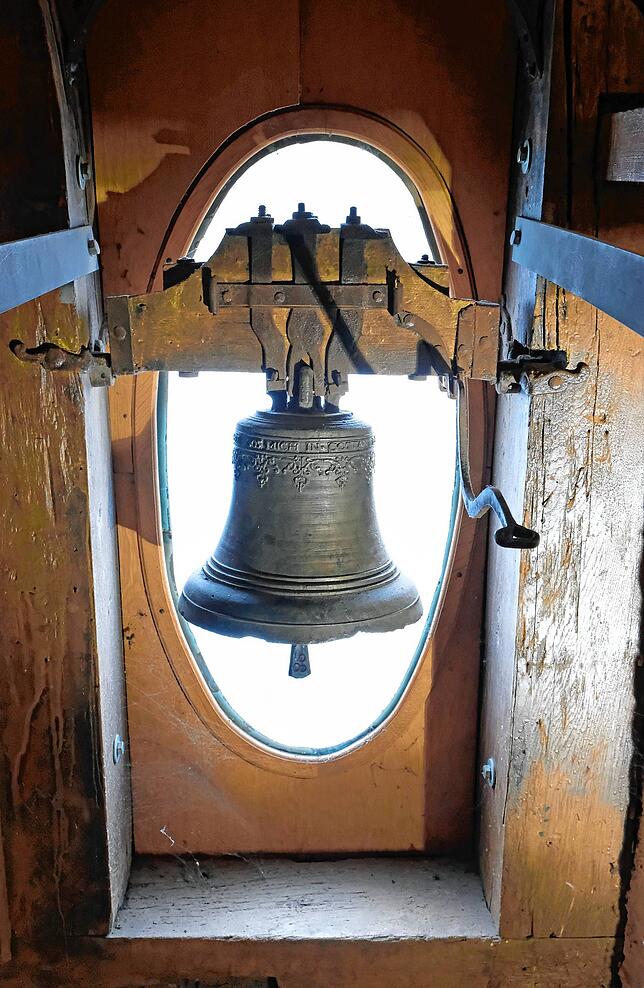

Parallel zur politischen Bedeutung florierte auch das religiöse Leben. Das Münster wuchs von einer einfachen Hallenkirche zum mächtigen gotischen Gotteshaus. Franziskaner und Johanniter ließen sich schon Mitte des 13. Jahrhunderts nieder. Die Zünfte von Rebleuten, Gerbern, Fischern und anderen gewannen im 14. Jahrhundert zusehends an Bedeutung und waren Anker eines sozialen Netzes. Zahlreiche lokale Märkte entwickelten sich, über die Region hinaus gewann allerdings lediglich der Wein- und Kornhandel an Bedeutung.

Grausame Judenverfolgung

Auch die grausamen Seiten des 14. Jahrhunderts beschrieb der Historiker am Beispiel der Judenverfolgung. Am dramatischsten war der Pogrom nach einem angeblichen Ritualmord an dem jungen Ulrich, der den jüdischen Mitbürgern in die Schuhe geschoben wurde. Die Chronisten prahlten geradezu damit, dass mehrere hundert Juden in die Synagoge gelockt, eingesperrt und bei lebendigem Leib verbrannt wurden. „Schmerzhaft zu lesen“ seien die damaligen Schilderungen, als Juden, um sich zu retten, vom Dach zu springen versuchten, von der Menschenmenge „mit Schwertern verstümmelt und von Lanzen durchbohrt“ worden seien. Bis heute sorgt die damalige Geschichtsverfälschung für Diskussionen, weshalb der besagte Ulrich im heutigen Straßennamen quasi noch als Heiliger gewürdigt wird.