Auf was sich ein Fotograf einließ, wenn er sich in die Nähe Herbert von Karajans begab, zeigte die „Watschenaffäre“ bei den Salzburger Festspielen 1960. Ein Pressefotograf hatte den Dirigenten während einer Probe rücksichtslos angeblitzt – der Maestro verpasste ihm daraufhin eine Ohrfeige. In Zeiten niedrig empfindlicher analoger Filme und lichtschwacher Objektive gerieten die Fotoproben auf der Bühne zu quälenden Blitzlichtgewittern. Zwei Jahre nach dem Vorfall in Salzburg wandte sich der perfektionistische Künstler an Siegfried Lauterwasser in Überlingen.

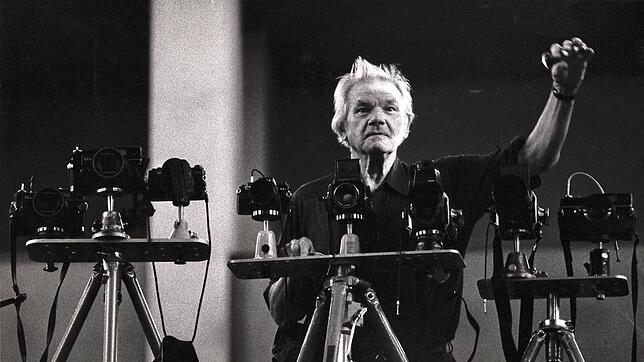

Er konnte im Dunkeln fotografieren

„Herr Lauterwasser, Ihnen geht ja der Ruf voraus, dass Sie im Dunkeln fotografieren können, bei mir ist es auf der Bühne sehr dunkel!“ Mit diesen Worten habe er ihn aufgefordert, nach Wien zu kommen, um exklusiv die Inszenierung des „Fidelio“ zu dokumentieren, beschrieb Lauterwasser später. Wie dieser allein mit dem verfügbaren Licht fotografiert hatte, begründete eine 25-jährige Zusammenarbeit: „Ich bin geradezu hingerissen von den Fotos, die Sie von mir gemacht haben – ganz abgesehen von der Freude der Begegnung.“

Ausbildung in Frankfurt

Bereits als Jugendlicher hatte Lauterwasser die klassische Musik für sich entdeckt. Nachdem er seine Photographenlehre zuhause im väterlichen Geschäft begonnen hatte, führte er die Ausbildung bis zum Abschluss fort, bei seinem Onkel Eugen Lauterwasser in Frankfurt am Main. Als dessen Assistent im renommierten Portrait-Atelier „Minerva“ sammelte er in der Frankfurter Oper erste Erfahrungen in Bühnen- und Theaterfotografie. Parallel besuchte er die „Höhere Schule für grafische Gestaltung und Gewerbe“. Nach dem frühen Tod des Vaters Alexander Lauterwasser junior 1933 führte er zusammen mit Mutter und Schwester das Fotoatelier weiter, das sein Großvater Alexander Lauterwasser senior 1867 gegründet hatte.

Freundschaft zu Wagner-Nachfahren

Zu einer folgenschweren Begegnung zwischen dem 21-Jährigen und einem Feriengast kam es 1934. Das städtische Reise- und Verkehrsbüro hatte einen Fotowettbewerb zu Überlingen ausgelobt, und die Jury sprach den ersten Preis „Wieland Wagner, Haus Wahnfried Bayreuth“ zu. Die Komponistenfamilie besaß – und besitzt bis heute – ein Ferienhaus in Nußdorf. Der 17-jährige Wieland, Enkel des Komponisten Richard Wagner, hatte sein preisgekröntes Bild bei Lauterwasser entwickeln und vergrößern lassen. Dabei entdeckte er im Schaufenster auch Stimmungsbilder und Segelfotos des vier Jahre älteren Lauterwasser. Aus dem gemeinsamen Interesse an Musik und Fotografie habe sich eine Freundschaft nicht nur zwischen beiden entwickelt, sondern zur ganzen jungen Wagnerfamilie. 1937 besuchte Lauterwasser erstmals die Festspiele in Bayreuth.

Zusammenarbeit mit Plattenverlagen und „Deutsche Grammophon“

Als die Brüder Wieland und Wolfgang Wagner 1951, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Leitung der Bayreuther Festspiele übernahmen, hätten sie nach einem „unverdorbenen Fotografen“ gesucht, schilderte Siegfried Lauterwasser in einem Gespräch, das er anlässlich seines 85. Geburtstags mit dieser Zeitung führte. Die Wagners hätten auch seine Aufnahmen der „Schwedenspiele“ gekannt, einer Laienaufführung zum 300-jährigen Jubiläum der Schwedenbelagerung 1634. Den dort erreichten hohen fotografischen Standard forderten sie für die eigene Bühne. In einem improvisierten Labor im Keller des Festspielhauses fertigte Lauterwasser in den kommenden 35 Jahren zehntausende Fotos für Presse, Programmhefte, Postkarten und Schaukästen an. Dies mündete auch in eine Zusammenarbeit mit den Plattenverlagen, allen voran die „Deutsche Grammophon“.

„Bedingungslos vertraut“

Im Fernsehportrait „Das Auge der Musik, das der WDR 1990 über Siegfried Lauterwasser ausstrahlte, sagte Franz Neuss von der Deutschen Grammophon in Hamburg, Lauterwasser habe über Jahrzehnte das Feld der E-Musik mit seinen künstlerischen Fotos beherrscht, weil er selbst ein Künstler gewesen sei. Und er sich als Beobachter, ohne Starallüren, als Person zurücknehmen konnte. Und Karajan habe Lauterwasser „bedingungslos vertraut“, schildert die Kunsthistorikerin Barbara Lauterbach 2020 in einem Beitrag für den YouTube-Kanal, in dem das „Eliette und Herbert von Karajan Institute“ das Erbe des Dirigenten pflegt: „Lauterwasser hatte scheinbar die Gabe, sich unsichtbar zu machen.“

In seiner Ausgabe vom Mai 1999 veröffentlichte die Zeitschrift „foto Magazin“ ein Portrait über Lauterwasser. Pünktlich zur Verleihung des Kulturpreises 1999 der Deutschen Gesellschaft für Photographie“ (DGPh) schrieb dessen Präsident Karl Steinorth „eine Würdigung des Pioniers der Formfindung“. Lauterwasser habe zu jenen Fotografen gehört, denen die deutsche Nachkriegsfotografie ihren Neuanfang verdanke. Die sechs Mitglieder der Gruppe „fotoform“, der Lauterwasser angehörte, hätten an die von den Nazis verfemte experimentelle und künstlerische „Neue Fotografie“ der 1920-er Jahre angeknüpft.

Heimkehr nach dem Krieg

Während des gesamten Zweiten Weltkrieges, von 1939 bis 1945, war Lauterwasser Soldat gewesen, zuerst bei der Flak, dann bei der Bildstelle der Luftwaffe. Nach der Heimkehr war es unmöglich, ein Fotogeschäft zu führen. Alle Kameras waren beschlagnahmt – außer einer alten Holzkamera im Format 13 x 18 cm mit Glasplattennegativen. Mit ihr fertigte Lauterwasser Bildserien der Kunstschätze der Region, die später zu Bildbänden wurden. Erstmals hatte er nun Zeit für seinen subjektiven Blick auf die Dinge. Ziel war kein möglichst realistisches Abbild des Gegenstandes, sondern ein Bild, das dessen Wesen erfasst. In den bewegten Wellen des Sees, im windgebogenen Schilf, in Fischernetzen oder regennassen Straßen entdeckt Lauterwasser Strukturen, die sich häufig ins Abstrakte auflösen.

Lebenswerk-Preis konnte er nicht mehr entgegennehmen

Fast alle „fotoform“-Bilder entstanden rund um Überlingen. Zeitlebens blieb Lauterwasser seiner Heimat verbunden, auch als Chronist und Zeitzeuge, der journalistische Aufnahmen ebenso beherrschte: Bilder, die Geschichten erzählen und gleichzeitig Kunst sind.

Zur Verleihung des Kulturpreises 1999 der DGPh für sein Lebenswerk sollte der 86-Jährige im Juli 1999 nach München reisen, das ging aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. So überreichte Karl Steinorth den Preis im selben Monat in Überlingen anlässlich der Eröffnung einer Ausstellung mit „fotoform“-Arbeiten. Gut ein Jahr vor Lauterwassers Tod. Der wohl bedeutendste Künstler, den die Stadt im 20. Jahrhundert hervorgebracht hatte, starb am Donnerstag, 7. September 2000.