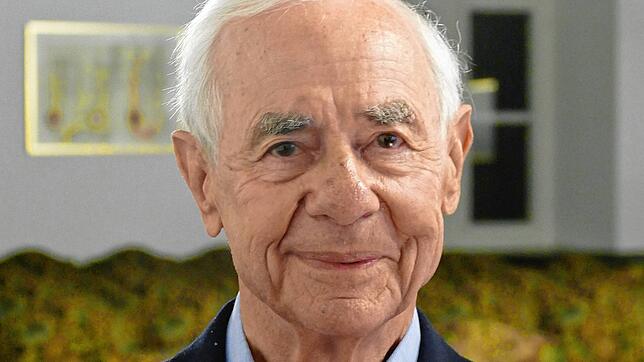

Berthold Denk ist 1938 in Wehr geboren und lebt in Berlin. Am Donnerstagabend sprach der 85-Jährige in Wehr über das, worüber sein Vater mit ihm nie gesprochen hatte. „Die Verhaftung Dr. Anton Denks im Jahr 1936“ lautete der Titel des zweiten Vortrags der VHS-Reihe „Wehr unterm Hakenkreuz“. Etwa 45 Personen waren in den Bürgersaal im Alten Schloss gekommen, um ihn zu hören.

Bevor es richtig losging, sagte Berthold Denk mit zittriger Stimme: „Ich bin sehr bewegt, dass ich über meinen Vater berichten darf.“ Als dieser 1956 starb, war Berthold Denk 17 Jahre alt. Die Akten und Dokumente, die sein Vater hinterließ, hat die Familie gesichert. In den 1970er-Jahren hat sich Berthold Denk der Schriftstücke angenommen und die Geschichte seines Vaters aufgearbeitet.

Anton Denk wurde 1896 als elftes und jüngstes Kind der Familie geboren, sein Vater hatte die MBB (Mechanische Buntweberei Brennet) mitgegründet. Mit 27 Jahren wurde Anton Denk Leiter des Werks in Wehr, ein Jahr später Vorstandsmitglied. Er war erzkatholisch und gut gebildet. 1936 heiratete er die Schweizerin Claire Herzog. Auch wenn es nie ausgesprochen wurde, habe man dies in Wehr sicherlich zwiespältig gesehen, vermutet Berthold Denk.

Das Ehepaar lebte im Herrenhaus der MBB in der Straße Im Hammer – rund 500 Meter entfernt vom Alten Schloss, wo Berthold Denk seinen Vortrag hielt. Keine acht Wochen nach der Hochzeit 1936 klopfte die Gestapo (Geheime Staatspolizei) an der Tür. Anton Denk sollte mitkommen, es sei nichts Schlimmes. Einen Tag später, als seine Frau noch nichts von ihm gehört hatte, machte sie sich auf die Suche. Und bekam schließlich die Info: Anton Denk sitzt in Säckingen im Gefängnis. Warum, wusste sie nicht.

„Jeder, der andeuten ließ, dass er etwas gegen das Regime sagen würde, konnte festgenommen werden“

Wie sich herausstellen sollte, war Anton Denk wegen des Heimtückegesetzes angeklagt. Dieses wurde 1934 auf Grundlage der Reichstagsbrandverordnung erlassen. „Jeder, der andeuten ließ, dass er etwas gegen das Regime sagen würde, konnte festgenommen werden“, so Berthold Denk. Jedes Wort, jede Gesichtsregung, jedes Husten an falscher Stelle habe zur Anklage führen können, verdeutlichte der Redner. Vorgeworfen wurden Anton Denk zwei Äußerungen, die er bei Umtrünken in der Weinstube Laule getätigt habe: zum einen über den Freiburger Vertreter der gleichgeschalteten Deutschen Arbeitsfront, also der Gewerkschaft. Dieser sei statt um 9 Uhr erst um 17 Uhr zu einem Besuch in Wehr erschienen. Die Arbeiter und Arnold Denk warteten stundenlang, was dieser wohl verärgert kommentiert habe.

Zum anderen habe er sich kritisch und verächtlich über Julius Streicher geäußert, der einige Tage zuvor in Lörrach eine Rede gehalten hatte. Streicher war unter anderem Gründer und Herausgeber des antisemitischen Hetzblatts „Stürmer“ oder wie Berthold Denk es sagte, „der Höllenhund, den die Nazis auf die Bevölkerung losgelassen haben“. Wer sich gegen Streicher – und damit gegen die Kernbotschaft der Nazis, den Antisemitismus – äußerte, habe sich versündigt. Der Denunziant sei bekannt, den Namen wolle er aber nicht nennen, sagte Berthold Denk.

Jeder, der einmal verdächtigt wurde, war gebrandmarkt

Ob Anton Denk vor einem Sondergericht landen würde, hing von zwei Personen ab: Justizminister Franz Gürtner und Rudolf Hess, dem Chef der NSDAP-Parteizentrale. Anton Denk gelang es, über sein Netzwerk und Kontakte seines Anwalts die Akten „ins Leere laufen zu lassen“. Nach einem halben Jahr hob das Amtsgericht Säckingen den Haftbefehl im Mai 1937 auf, Anton Denk durfte gehen. Berthold Denk sagte dazu: „Man wollte ein Exempel statuieren, die Botschaft war: Mit uns ist nicht zu spaßen.“ Jeder, der einmal verdächtigt wurde, war gebrandmarkt. Und wenn sogar ein Repräsentant der Industrie, eine öffentliche Person mit Einfluss in der Region, festgenommen werden konnte, dann könne es jeden treffen. „Das war eine Schreckensbotschaft an die ganze Wehrer Bevölkerung.“ Gerade auch an die frommen Katholiken.

„Ich schäme mich, in Rücksicht auf meine Familie und das Geschäft der Partei beigetreten zu sein“

Als Anton Denk wieder frei war, hätten ihn viele Menschen, darunter der NSDAP-Bürgermeister Georg Arnold immer wieder bedrängt, der Partei beizutreten. Viele Familienmitglieder waren diesen Schritt schon gegangen, auch zum Schutz des Unternehmens. Anton Denk blieb zwar lange standhaft, trat dann aber doch noch bei. Am 1. Juni 1945, wenige Wochen nach Kriegsende, schrieb er an seine Schwester: „Ich schäme mich, den Nazis auch nur den kleinen Finger gegeben zu haben und in Rücksicht auf meine Familie und das Geschäft je der Partei beigetreten zu sein. (...) Schuld dran sind wir alle, wir hätten uns mehr wehren sollen und wenn ganz Deutschland in ein Konzentrationslager gekommen wäre. Wie hängt man aber nicht an seinem armseligen Leben.“

Jahrzehntelang sei über diese Geschichte in Wehr nicht gesprochen worden, sagte Berthold Denk. Wie über so vieles in der Nachkriegszeit nicht gesprochen worden sei. „Die Luft war toxisch, sie mussten mit Denunzianten leben“, sagte er. 1956 ist Anton Denk im Alter von 60 Jahren gestorben. Heute erinnert ein Gedenkkreuz neben dem Brennet-Textilmuseum an Claire und Anton Denk. (sk)