Manchem sind sie unheimlich, andere wissen nichts von ihnen und viele nehmen keine Rücksicht. Doch die Fledermäuse haben auf der Alb, im Donautal und in Oberschwaben ihre Freunde. Zusammen mit staatlichen Stellen kümmern sich zahlreiche ehrenamtliche Helfer um die einzigen Säugetiere, die richtig fliegen können. Wie geht es den Fledermäusen und was wird zu ihrem Schutz unternommen? Vorweg: Die Gesetzeslage sieht für Störer der Fledermäuse drastische Sanktionen vor. In Baden-Württemberg und anderen Bundesländern sind es bis zu 50 000 Euro, die als Höchststrafe möglich sind. In Brandenburg sieht das Gesetz sogar bis zu 65 000 Euro vor.

Moderne Umwelt als Gefahr

Die Fledermäuse sind aus drei Gründen von der modernen Umwelt bedroht. Darauf weist Umweltgutachter Carsten Weber (Leibertingen) hin. Zum einen brauchen Fledermäuse zwei unterschiedliche Quartiere. „Das sind für viele Arten Wochenstuben als Geburtsstationen für den Nachwuchs und beispielsweise Höhlen zum Überwintern“, sagt Weber. Für diese Geburtsquartiere sind unter anderem alte Dachböden in Kirchen oder Schlössern wichtig. Werden die Gebäude so saniert, dass sie von den Fledermäusen nicht mehr genutzt werden können, oder wenn sie abgerissen werden, bedeutet das für die Population der fliegenden Säugetiere einen deutlichen Verlust.

Ähnlich gefährdet sind auch die Winterquartiere in Höhlen. Jedenfalls dann, wenn sie so groß sind, dass Menschen hinein können. Weber: „Fledermäuse sind geräuschempfindlich, wenn sie aus dem Winterschlaf geweckt werden, ist das oft ein Todesurteil für sie.“ Die dritte Gefahr schließlich ist die moderne Umwelt an sich. Ein Stichwort ist die Nutzung von Insektengiften in der Landwirtschaft. Wenn die Insekten als Hauptnahrungsquelle der Fledermäuse in ihrem Bestand gefährdet sind, geht auch der Bestand an Fledermäusen zurück. Bevor in Baden-Württemberg ein Außenbereichsareal in ein Wohngebiet umgewandelt werden kann, müssen Umweltgutachter wie Carsten Weber unter anderem auch prüfen, ob in diesem Bereich Fledermäuse vorkommen oder ob durch die geplante Bebauung Quartiere für diese Tiere zerstört werden könnten.

Ausweichquartiere aus Holz

Vor elf Jahren wurde im Beuroner Weiler das alte E-Werk-Gebäude des Klosters Beuron abgerissen und durch eine neue Anlage ersetzt. Weil in dem alten Maschinenhaus Fledermäuse Quartier genommen hatten, mussten Ausweichquartiere aus Holz gebaut und in der Nachbarschaft der Baustelle aufgestellt werden. Wie sieht die Situation elf Jahre später aus? Dazu sagt Landratsamtspressesprecher Tobias Kolbeck: „Diese Holzgestelle wurden vor allem während der Bauphase benötigt. Die dauerhaften Ersatzquartiere befinden sich am neuen Gebäude selbst und werden von Fledermäusen genutzt. Insoweit hat dieser „Umzug“ gut funktioniert.“

Einfluglöcher im Kirchendach

Ein jüngeres Beispiel für erfolgreichen Fledermausschutz ist der Kirchturm der katholischen Kirche im Meßkircher Stadtteil Menningen. Wolfgang Schatz vom Pfarrgemeinderat berichtet: „Schon 1992 nutzten die Fledermäuse von der Gattung Kleines Mausohr das Dach über dem Glockenstuhl als Wochenstube. Weil dabei Kot auf die Glocken und die Läutemaschine fiel, wurde schon damals eine Schutzabdeckung angebracht.“ Diese Schutzabdeckung wurde bei der jüngsten Renovierung erneuert. Außerdem sind für Fledermäuse passend zu deren kleiner Körpergröße extra Einfluglöcher im Dach eingebaut worden. Erfolgreich, wie eine Auszeichnung durch den Naturschutzbund Nabu als „fledermausfreundliches Gebäude“ belegt. Und auch die Zahlen sprechen für sich. Rund 300 Flattertiere nutzen das für sie geschaffene und erhaltene Kirchenasyl.

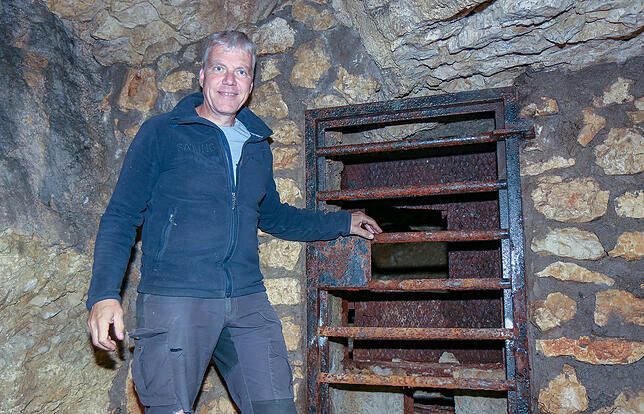

Nicht alle Zeitgenossen nehmen auf die Fledermäuse derart Rücksicht. Dieter Hoffmann von der Arbeitsgemeinschaft „Höhlen und Karst“ in Albstadt hat da seine Erfahrungen. Hoffmann ist seit 27 Jahren aktiver Fledermausschützer und darf sich nach entsprechenden Schulungen als „ehrenamtlicher Sachverständiger für Fledermäuse“ im Rahmen des Höhlenvereins bezeichnen. Obwohl das Betreten von Höhlen von 1. Oktober bis 1. April generell verboten ist, feierte eine Gruppe Anfang 2016 in einer Höhle in der Nähe von Meßstetten eine Silvesterparty. Ein entsprechender Eintrag im Höhlenbuch bestätigte die illegale Fete. Die darin beschriebene „geile Party“ hat nach den Beobachtungen Hoffmanns zu einer deutlichen Schrumpfung des Fledermausbestandes in dieser Höhle geführt. Die Störer konnten, so der Fledermausschützer, nie ermittelt werden.

Lagerfeuer in der Höhle kann schon zum Tod führen

Selbst ein Lagerfeuer in der Höhle oder im Eingangsbereich kann schon zum Tod der Fledermäuse führen. Darauf weist eine Tafel am Eingang zur Rotenbrunnen-Höhle bei Beuron hin. Der Rauch des Feuers, so besagt es die Information, ziehe durch die verkarsteten Felsstrukturen und kann die darin lebenden Flattertiere töten. Außerdem, so die vom Naturpark Obere Donau gesponserte Informationstafel, setze sich Ruß an den Felswänden ab. Das mindere die Lebenschancen der Fledermäuse und schädige das Höhlenbiotop nachhaltig.

Alb-Fledermäuse

Alleine im Oberen Donautal gibt es nach Angaben von Dieter Hoffmann 500 Höhlen. Mit den Seitentälern und Höhlen auf der benachbarten Albhochfläche sind es 550. Lediglich zehn sind mit Gittern oder Mauern mit Durchlässen für Fledermäuse vor Störungen durch Menschen oder Tiere geschützt. Für die Höhlen-Kontrollen sind ehrenamtliche Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz verantwortlich. Im Bereich zwischen Fridingen und Beuron sind, so Dieter Hoffmann, acht Fledermauarten im Winterquartier nachgewiesen: Bart-, Franse-, Wasser-, Mops-, Zwerg-, Langohr- und Bechsteinfledermaus sowie das Mausohr.

Wissenwertes zu Fledermäusen

- Abstammung und Vorkommen: Weltweit gibt es rund 1100 Fledermausarten. Sie stellen damit nach den Nagetieren die artenreichste Ordnung der Säugetiere dar. Sie kommen fast weltweit vor. Lediglich in den Polarregionen und einigen abseits gelegenen Inseln fehlen Fledermäuse. Ihre genaue Abstammung und die Frage nach den Vorfahren ist mangels Fossilienfunden nicht genau bestimmbar. Die ältesten Funde sind 40 bis 55 Millionen Jahre alt. Die damaligen Fledermäuse waren den heutigen Tieren sehr ähnlich. Fledermäuse und Flughunde bilden zusammen die Gruppe der Fledertiere.

- Größenverhältnisse: Als größte Art gilt die Australische Gespenstfledermaus mit einer Kopf-Rumpf-Länge von 10 bis 14 Zentimetern, einer Spannweite von bis zu 60 Zentimetern und einem Gewicht zwischen 130 bis 220 Gramm. Die thailändische Zwergfledermaus wird nur rund drei Zentimeter groß. Die größte Art in Baden-Württemberg ist das Große Mausohr mit einem bis zu acht Zentimeter großen Körper und einer Flügelspannweite von 35 bis bis 43 Zentimetern.

- Nahrung: Zwei Drittel der Fledertiere, mehr als 800 Arten, darunter auch die im Donautal, auf der Alb und in Oberschwaben lebenden Fledermäuse, sind Insektenfresser. Ihre Hauptbeute besteht aus Käfern und Schmetterlingen. Nur in Mittel- und Südamerika gibt es richtige Blutsauger unter den Fledermäusen. Sie greifen nachts Kühe oder Pferde auf der Weide an. Insgesamt sind drei Arten dieser Vampir-Fledermäuse aktenkundig.

- Besonderheiten: Die in Mitteleuropa heimischen rund 30 Fledermausarten orientieren sich bei Dunkelheit durch Ultraschallortung. Eine Besonderheit der Fortpflanzung besteht darin, dass das Weibchen die Spermien in seinem Körper aufbewahren kann. Sie selbst setzt dann die Befruchtung in Gang, wenn das Klima im Frühling und Sommer wärmer wird. Die Tragezeit beträgt zwischen 40 und 70 Tagen. Zur Geburt versammeln sich die Weibchen in sogenannten Wochenstuben, beispielsweise in alten Kirchtürmen. Dort wird der Nachwuchs gemeinsam groß gezogen. Die meisten Arten bringen nur ein Junges pro Jahr zur Welt. Eine Fledermaus kann durchschnittlich 30 Jahre alt werden.

- Ortung durch den Menschen: Mit einem speziellen Gerät, dem Fleder-mausdetektor, können die ansonsten für den Menschen nicht hörbaren Ultraschalllaute der Tier hörbar gemacht werden. Da sich die Rufe von Art zu Art unterscheiden, können Arten identifiziert werden.

- Winterquartiere: Nach Angaben des Stuttgarter Umweltministeriums sind Höhlen und Stollen im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb die wichtigsten Rückzugsgebiete vieler Fledermausarten im Winter. Bechsteinfledermäuse beispielsweise überwintern vielfach in Baumhöhlen.