Da sage jemand, es würde sich niemand für die Kirchen und Kapellen in Pfullendorf interessieren. Bei der kürzlichen Führung mit Sigrid Nipp konnte diese 23 Interessierte begrüßen. Das Alter ging von drei bis über 80 Jahre. Treffpunkt war vor Maria Schray. Die Führerin wies immer mal wieder auf Dinge hin, die man bei einem schnellen Blick und ein paar Fotos mit dem Handy vielleicht gar nicht wahrnehmen würde.

1632 brannten die Schweden Maria Schray nieder

Die Wallfahrtskirche Maria Schray war ursprünglich nur eine Kapelle. 1476 wurde dann der hohe gotische Teil der Kirche erbaut. 1632 brannten die Schweden das Gotteshaus nieder. Daraus entstand die Sage von der Muttergotteseiche. Als die Schweden im 30-jährigen Krieg im Jahr 1632 Maria Schray niederbrannten, soll die Marienfigur aus Lindenholz unter Schmerzensschreien in den nahen Neidlingwald geflogen sein. Dort habe sie sich auf einer Eiche niedergelassen. Und das bis vor wenigen Monaten. Dort wurde der mittlerweile marode Eichenstumpf entfernt und bereits eine neue Eiche gepflanzt. Dort soll Maria dann wieder ihren Platz erhalten. Alte Postkarten zeigen noch den großen Eichenbaum, der aber immer wieder gestützt werden musste.

Johann Jakob Schwarzmann und Meinrad von Au verantwortlich

1656 konnte man nach dem Wiederaufbau den Choraltar einweihen. Zehn Jahre später wurde der gotische Teil um ein schlichtes Langhaus erweitert. 1914 fügte man einen massiven, fünfseitigen Vorbau an. Für die barocke Ausstattung zeichnen der Stuckateur Johann Jakob Schwarzmann und der Sigmaringer Hofmaler Meinrad von Au verantwortlich. Sie hatten schon die Pfarrkirche St. Jakobus herrlich gestaltet und deshalb hier den Folgeauftrag erhalten. Allerdings verwendete von Au hellere Farben und Schwarzmann fertigte seine Stuckaturen nicht so üppig, sondern deutlich lieblicher und filigraner. Die Kanzel mit den Attributen der vier Evangelisten wirkt so besonders schön. Seit 1516 wurde jeden Samstag ein Wallfahrtsgottesdienst abgehalten. In der Erzdiözese Freiburg gibt es das nur in Pfullendorf. Erst Corona stoppte die über 500 Jahre alte Tradition.

Schöne Plastiken in der Leonhardskapelle

Vorbei an der großen Ölbergdarstellung ging es dann zur St. Leonhardskapelle beim Friedhof. Ursprünglich stand sie allein auf weiter Flur. Erst 1551 wurde hier ein Friedhof angelegt, nachdem der bei der Stadtkirche und später beim Leprosenhaus vor den Stadtmauern aufgegeben wurde. 1555 wurde die Vorhalle gebaut. Der Barockaltar mit der Auferweckung des Lazarus soll aus der ehemaligen Leprosenkapelle St. Katharina stammen. In der Leonhardskapelle befinden sich einige sehr schöne Plastiken. Leider ist das kleine Gotteshaus für die Öffentlichkeit nur bei Führungen zugänglich.

Dreikönigsaltar mit beweglichen Flügeln

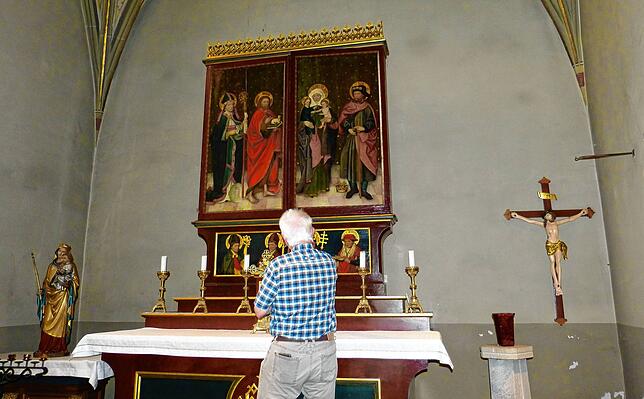

Durchs Obertor ging es dann zur Spitalkapelle, die ebenfalls normalerweise nicht zugänglich ist, was immer wieder bedauert wird. Bekannt ist die Kapelle durch den Dreikönigsaltar mit beweglichen Flügeln. Ein ganz besonderer Schatz befindet sich in der Sakristei: ein Altarbild, das früher im Schlafzimmer einer bekannten Gastwirtsfamilie in Pfullendorf angebracht war.

Die Krönung der Kirchenführung war St. Jakobus. So mancher Teilnehmer nahm sich vor, noch einmal zu kommen und viel Zeit mitzubringen. Denn es ist keine Frage: Die Pracht im Inneren lässt sich von außen nicht erahnen.

Die gotische Pfeilerbasilika aus den Jahren 1480/81 wurde 1750 barockisiert. Meinrad von Au malte hier das größte Bild seines Lebens. Es stellt die Pfullendorfer bei einer Wallfahrt nach Santiago de Compostella dar. Einzigartig ist die Wirkung der Stuckarbeiten des damals erst 22 Jahre alten Johann Jakob Schwarzmann. Und wenn man bedenkt, dass dieses Gesamtkunstwerk aus Gips gemacht ist, dann kann man nur staunen.

Das taten auch die dreijährige Elena Neigenfind und ihre neunjährige Schwester Anna. Laut ihrer Mutter „saugen sie alles in sich hinein, was es zu erfahren gibt“. Und da gab es bei dieser Kirchenführung wohl eine ganze Menge. Auch Dank Sigrid Nipp.