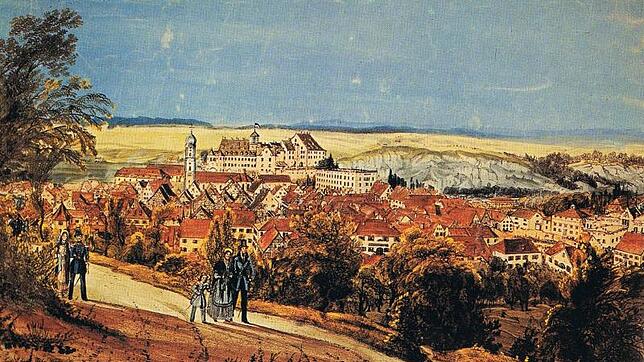

Sigmaringen – Vor 170 Jahren befand sich das Hohenzollernschloss in größter Unruhe: Untertanen des gesamten Fürstentums Hohenzollern-Sigmaringen hatten sich gegen das Fürstenhaus aufgelehnt. Zwischen März und September 1848 stand die Stadt mit ihren 1800 Einwohnern ganz im Zeichen revolutionärer Umtriebe.

Die gebildete Bürgerschaft war die treibende Kraft. Sie hatte sich am 3. März nach einem Bericht der ersten Sigmaringer Zeitung über die französische Februarrevolution auf dem Marktplatz versammelt. Treibender Wortführer war der Jungnauer Radikaldemokrat Carl Otto Würth, von dem allerdings nur eine Zeichnung existiert. Ein weiterer Träger war der Empfinger Pfarrer Joseph Sprißler, ein Abgeordneter der Nationalversammlung, der aber eher zu den gemäßigten Liberalen zählte.

Ihre Märzpetition an den Fürsten beinhaltete liberale Forderungen, die zeitgemäß waren, wie Andreas Zekorn und Rolf Vogt in Zeitschriften für Hohenzollerische Geschichte in historischer Nachrecherche berichten: Nämlich, die nach Pressefreiheit, freiem Versammlungsrecht, Volksbewaffnung sowie Religions- und Gewissensfreiheit. Frondienste und alte Steuersysteme sollten abgeschafft werden. Zwei Tage später tagten die Sigmaringer Bürgergremien im Rathaus, flankiert von einem regelrechten Volksauflauf auf dem Marktplatz. Die fürstliche Regierung machte zunächst Konzessionen. Sie führte Schwurgerichte ein, hob die Zensur auf und berief einen außerordentlichen Landtag ein. Dieser räumte fast die gleichen Zugeständnisse ein, die zuvor das Großherzogtum Baden seinen Revolutionären bewilligte. Auch die Herrschaft der beiden hohenzollerischen Fürstentümer Sigmaringen und Hechingen verzichtete auf feudale Rechte.

Die revolutionären Rädelsführer galten als glühende Verfechter einer besseren, demokratischen Zukunft. Doch ihre proklamierten Ziele ängstigten auch Teile der Bevölkerung. Als sich Würth am 10. Mai 1848 auf dem Karlsplatz zur Republik bekannte, rief Erbprinz Karl Anton erstmalig bayrische Truppen zu Hilfe, um die Autorität wieder herzustellen. Am 27. September wurde nach Volksaufständen in Württemberg eine Volksversammlung in Sigmaringen einberufen, 3000 Menschen versammelten sich auf dem Karlsplatz. Woraufhin Fürst Karl Anton mit seiner Regierung ins Exil nach Überlingen floh. Mit dem erneut alarmierten bayrischen Militär kehrte er im Oktober in seine Residenz zurück. Die Soldaten blieben bis 4. Februar 1849 in Hohenzollern, währenddessen aufmüpfige Soldaten und Demokraten inhaftiert und bestraft wurden. Die wichtigsten Wortführer gingen ins Exil.

Derweil rückten auf Wunsch des Fürsten am 3. August 1849 preußischen Truppen in Sigmaringen und ganz Hohenzollern ein. Sie bildeten die vormals eigenständigen Territorien von Sigmaringen und Hechingen zum Regierungsbezirk Hohenzollernsche Lande. Sigmaringen wurde bedeutendes Verwaltungszentrum und Fürst Karl Anton nach dem unterzeichneten Staatsvertrag preußischer Ministerpräsident.

Zur Person

Carl Otto Würth, 1803 in Jungnau geboren und 1884 in Chur verstorben, war ein Radikaldemokrat. Der studierte Rechtswissenschaftler wurde 1827 Aktuar beim Oberamt in Sigmaringen, gehörte von 1833 bis 1849 dem Landtag des Fürstentums Hohenzollern-Sigmaringen an. Er wollte in der Märzpetition 1848 die alten Rechte des Fürsten ersatzlos streichen. Bekanntschaft machte er wohl mit den Revolutionären Friedrich Hecker und Gustav Struve. Der Advokat war im April 1848 Mitglied des Demokratischen Zentralkomitees für die Wahlen zur Nationalversammlung in Frankfurt am Main und von 20. Dezember 1848 bis 18. Juni 1849 gewähltes Mitglied. Im November 1848 leitete das Sigmaringer Hofgericht gegen ihn ein Strafverfahren wegen Hochverrats ein. Würth beteiligte sich am Aufstand in Baden und flüchtete nach Niederschlagung der Bewegung in die Schweiz, arbeitete dort als Rechtsanwalt. (jüw)