Achdorf Ortsjubiläen erhalten in der Region auch in der heute oft schnelllebigen Zeit ihre Aufmerksamkeit. Im Jahr 2022 feierte der Donaueschinger Stadtteil Neudingen groß das 1150-jährige Jubiläum seiner urkundlichen Ersterwähnung im Jahr 870. Dieses Jahr feiert der Blumberger Stadtteil Achdorf gar seinen 1250. Geburtstag, das Festbankett ist am 22. März.

Zwar datiert die Wissenschaft aufgrund neuester Erkenntnisse die Urkunde, eine private Schenkungsurkunde an das Kloster St. Gallen, inzwischen auf das Jahr 777. Doch als der alte Achdorfer Ortschaftsrat vor bald zwei Jahren die Vorbereitungen für das Jubiläum in Angriff nahm, war das Datum in der 1978 veröffentlichten Dorfchronik die Grundlage. Und dort steht: „Die Ortschaft Achdorf wurde erstmals im Jahre 775 nach Christus urkundlich erwähnt.“ Also wird gefeiert, und zwar zusammen mit den bereits 1934 eingemeindeten Ortsteilen Aselfingen, Überachen, Eschach und Opferdingen. Darin sind sich der neue Ortsvorsteher Edgar Blessing mit dem neuen Ortschaftsrat, sein Vorgänger Hans-Peter Meß und Blumbergs Bürgermeister Markus Keller einig.

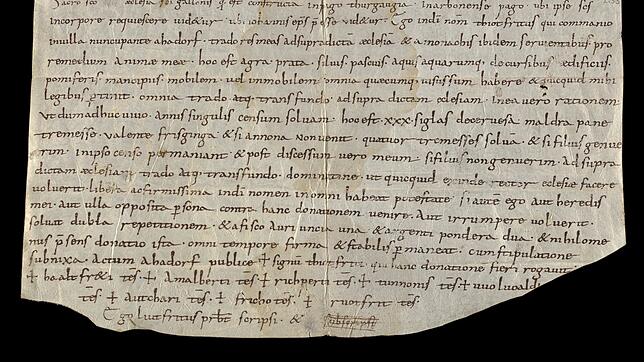

Rechtzeitig zum Festbankett gibt der Ortschaftsrat Achdorf eine Chronik über die letzten 50 Jahre heraus, und sie enthält Neues. So war bisher gar nicht bekannt, um was für eine Art Urkunde es sich handelt und wer die Beteiligten sind. Die erst jüngst aufgekommene Unsicherheit der Datierung rührt daher, dass die Urkunde zu Beginn der Regierungszeit von Karl dem Großen im Stiftsarchiv St. Gallen nur als Kopie vorliegt, hieß es auf Anfrage, und – so die Auskunft im Stiftsarchiv -, beim Kopieren könne dem Schreiber durchaus ein Fehler unterlaufen sein. Doch auch mit einer Ersterwähnung im Jahr 777 liegt Achdorf im Schwarzwald-Baar-Kreis laut Kreisarchivar Clemens Joos auf der Liste der Ersterwähnungen an elfter Stelle.

Die Schenkungsurkunde

In der in Latein verfassten Kopie der Schenkungsurkunde heißt es übersetzt: „Thiotfrit, Bewohner von Achdorf, überträgt dem Kloster St. Gallen für sein Seelenheil seinen Besitz … mit allem Zubehör.“ Dabei ist nicht erwähnt, ob der Besitz von Thiotfrit in Achdorf liegt oder außerhalb. Und die Schenkung wurde auch nicht sofort vollzogen, das Kloster St. Gallen erhält nur eine Anwartschaft auf den Besitz. Ausdrücklich behält sich Thiotfrit den weiteren Besitz der Güter auf Lebzeiten gegen einen „jährlichen Zins von 30 Eimern Bier, einer ungenannten Zahl von Maltern Brot, einem Frischling im Wert von einem Tremissen, und, wenn das Getreide nicht wächst, von vier Tremissen vor.“ Diesen Zins musste er dem Kloster St. Gallen bezahlen. Wird Thiotfrit ein Sohn geboren, „soll auch dieser im selben Zinsverhältnis verbleiben“, heißt es. Wird Thiotfrit kein Sohn geboren, „fallen die Güter nach seinem Tod an das Kloster.“

Warum gingen die Schenkungen an das Kloster St. Gallen und nicht auf das näher gelegene Kloster auf der Reichenau? Beide Klöster wurden innerhalb weniger Jahre gegründet: Das Kloster St. Gallen 719 von Otmar, das Kloster Reichenau 724 von Wanderbischof Pirmin. Wir fragten den renommierten Historiker Harald Derschka von der Universität Konstanz. Er hat sich mit den Kirchen und Klöstern im frühen Mittelalter intensiv beschäftigt und zum 1300-jährigen Jubiläum des Klosters Reichenau im Frühjahr 2024 ein Standardwerk verfasst. Dafür hat er den Bodensee-Literaturpreis erhalten.

Harald Derschka schreibt: „Ob ein Stifter eher St. Gallen oder Reichenau begünstigte, hing von der persönlichen Präferenz ab. Thiotfrit schenkte seinen Besitz in Achdorf zum Heile seiner Seele, das heißt, er erwartete eine konkrete Gegenleistung im Gebet der Mönche. Zur frühmittelalterlichen Religiosität gehörte der feste Glaube an die Wirksamkeit der Gebete und insbesondere die Gebete der Mönche, die darin Profis waren.“

Doch neben dem Seelenheil Thiotfrits könnte nach Ansicht von Derschka noch eine zweite Absicht hineinspielen: „Vielleicht war das fragliche Gut umstritten, und die große Institution St. Gallen konnte es mit ihrer schriftlichen Verwaltung besser für Thiotfrit absichern, als er es selbst vermochte.“ Das sei damals oftmals üblich gewesen: „Um die Mitte des 8. Jahrhunderts war das für viele Stifter die Motivation gewesen, dem Kloster St. Gallen Zuwendungen zu machen, die dem Kloster erst auf lange Sicht richtig nutzten.“