„Nicht da lang, in die andere Richtung!“, ruft der alte Mann auf Französisch über seine Blumenbeete hinweg. Er zieht die die buschigen Brauen hoch, die wie zwei weiße Wölkchen über seinen Augen schweben, und zeigt in Richtung Osten.

Dort liegt hinter ein paar flachen Hügeln das stillgelegte Atomkraftwerk Mühleberg, ganz in der Nähe der Schweizer Hauptstadt Bern. Aber hier in Lucens, versichert er, gebe es nichts zu sehen.

Der Mann wendet sich wieder seiner Gartenarbeit zu, während sein Hündchen, kaum größer als ein Wanderschuh, den Rasen vor dem Haus abschnüffelt. Vielleicht gibt es hier in der Erde ja etwas Interessantes zu entdecken.

Erste Schweizer Gehversuche

Der kleine Hund hat recht. Unter der Erde von Lucens gibt es tatsächlich etwas, woran sich hier aber niemand mehr so richtig erinnern will: Eine Atomruine. In den 1960er-Jahren war das kleine Dorf gleich hinter der deutsch-französischen Sprachgrenze Schauplatz der ersten Schweizer Gehversuche in der Kernenergie – und sie endeten in einem Desaster.

Doch das ist lange her, und auf den Landkarten und den großen Schildern, auf denen die Geschichte der Gemeinde erzählt wird, findet sich heute kein einziger Hinweis mehr zu dem Reaktor, der zwei Kilometer außerhalb unter einem Hügel schlummert.

Das passte lange Zeit gut zur Schweizer Nuklearstrategie. Vor etwa sieben Jahren beschloss die Bevölkerung per Abstimmung, im Windschatten von Deutschland und unter dem Eindruck der Katastrophe in Fukushima, aus der Atomenergie auszusteigen.

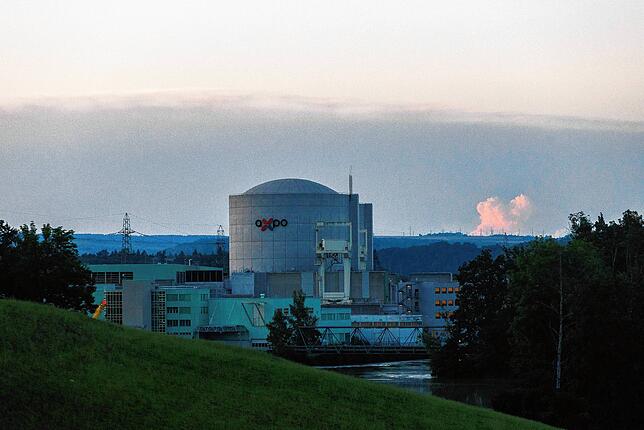

Das Kraftwerk Mühleberg wurde 2019 vom Netz genommen, die restlichen vier Reaktorblöcke Beznau I und II, Leibstadt und Gösgen sind in die Jahre gekommen. Das Ende also schien nah, bis sich Ende August dieses Jahres Bundesrat Albert Rösti zu Wort meldete und eine Abkehr des Schweizer Atomausstiegs anklingen ließ.

„Der Bundesrat will sich die Möglichkeit offen halten, das heute verfügbare Maß an klimaschonendem, inländischem, ganzjährig und rund um die Uhr verfügbaren Strom zu sichern“, sagte der Energieminister. Bis zum Jahresende will die Schweizer Regierung dazu einen Gesetzesvorschlag erarbeiten. Schafft dieses reiche Land also den Atomausstieg tatsächlich nicht, oder fehlt bloß der politische Wille dazu?

Andreas Züttel befasst sich schon sein ganzes berufliches Leben mit der Energieversorgung der Schweiz. Der Professor für Physikalische Chemie lehrt an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne und wird von manchen auch schlicht als Energie-Papst des Landes bezeichnet.

Für ihn ist die Debatte um den Atomausstieg auch eine Generationenfrage. „Ich habe im Studium noch Stromausfälle erlebt“, erinnert sich Züttel. „Danach wurde hier eine stabile Energieversorgung aufgebaut, und dieser sollten wir Sorge tragen.“ Im Gegensatz vor allem zu jüngeren Schweizern hält er darum den Ansatz von Bundesrat Rösti für vernünftig.

„Aktuell braucht es keine neuen Atomkraftwerke in der Schweiz. Aber es ist sicher sinnvoll, darüber nachzudenken, wie man künftig die Lücke bei der Energieversorgung im Winter füllen kann“, sagt er.

Aktuell trägt die Wasserkraft etwa drei Viertel zur Stromproduktion des Landes bei, der Rest kommt von den verbleibenden Kernkraftwerken und ein wenig von Solaranlagen.

Dasselbe Ziel wie Deutschland

Die Schweiz, so erklärt Züttel, verfolge mit dem Ausstieg aus fossilen Energien dasselbe Ziel wie Deutschland. Die Voraussetzungen sind für das bergige Alpenland jedoch gänzlich anders. „Windkraft ist in den meisten Regionen der Schweiz keine Option. Es gibt kaum geeignete Flächen und in den Bergen ist es zu böig“, sagt er und fügt an: „Wir haben halt keine Nordseeküste.“

„Deutschland ist da viel weiter“

Photovoltaik sei für die Schweiz darum die einzige Chance zur erneuerbaren Energieerzeugung in großem Stil. „Da wächst der Ausbau gerade exponentiell, aber auf zu niedrigem Niveau. Deutschland ist da viel weiter“, so Züttel.

Die Ankündigung der Schweizer Regierung, den Atomausstieg noch einmal zu überdenken, werde diese Entwicklung bei den erneuerbaren Energien nicht stoppen.

Das sieht Léonore Hälg ganz anders. Sie kämpft bei der Schweizerischen Energie-Stiftung gegen den Neubau von Atomkraftwerken und sieht den Vorstoß von Bundesrat Rösti als großen Fehler: „Diese neue Debatte bindet jetzt wieder viel Aufmerksamkeit und Geld für eine Technik, die frühestens 2040 oder 2050 verfügbar sein wird. Wir brauchen aber heute Lösungen.“

Dass in der Schweiz nun überhaupt wieder der Atomausstieg infrage gestellt wird, sieht Hälg auch als Folge der sogenannten Blackout-Initiative. Dieses von konservativen Parteien und Wirtschaftsverbänden unterstütztes Volksbegehren fordert in schönstem Politiker-Singsang „Technologieneutralität ohne Denkverbote“ – und eben darum den Bau neuer Kernkraftwerke.

Mit dem rechtspopulistischen SVP-Politiker und früheren Atomlobbyisten Rösti wissen die Initiatoren zudem einen Sympathisanten ihrer Forderungen in der Schweizer Regierung.

„Herr Rösti kann viel reden“

Léonore Hälg sieht diese Vorstöße dennoch einigermaßen gelassen. „Herr Rösti kann viel von neuen Atomkraftwerken reden, aber es braucht auch jemand, der sie baut und betreibt. Die großen Konzerne in der Schweiz, die das können, wollen aber nicht“, gibt sie zu bedenken.

Tatsächlich winken die großen Energieversorger der Schweiz ab, wenn es um den Neubau von Kernreaktoren geht. Wirtschaftlich unrentabel, lautet das einhellige Fazit. Ohne massive staatliche Investitionen wäre so ein Projekt nicht zu stemmen. Professor Züttel schätzt die Kosten dafür auf vier bis 20 Milliarden Euro, je nach Größe des Atomkraftwerks.

Ganz klein wollte man hingegen einst in Lucens anfangen. Im April 1962 begann dort ein Zusammenschluss aus 22 Schweizer Industrieunternehmen mit Geld vom Bund den Bau eines unterirdischen Schwerwasser-Reaktors.

Doch das Unterfangen wurde eine finanzielle und technische Katastrophe. Schon während des Baus drang Wasser durch Felsrisse in die Kavernen ein, was immer wieder zu Unterbrechungen führte.

Gleichzeitig gerieten sich die beteiligten Konzerne in die Haare, die Kosten verdoppelten sich und kurz nach Inbetriebnahme kam es im Januar 1969 zur Kernschmelze in dem Reaktor. Rohre zerbarsten unter dem Druck, radioaktives Material wurde in die unterirdischen Hallen geschleudert und die Notabschaltung eingeleitet.

Immerhin diese funktionierte, doch die Entwicklung eines eigenen Schweizer Reaktors war mit dem Debakel von Lucens zu Ende. Die großen Energieversorger des Landes hatten im Übrigen schon während der Bauzeit modernere Leichtwasser-Reaktoren aus den USA und Deutschland mit mehr als der 50-fachen Leistungsfähigkeit eingekauft.

Die heute noch im Betrieb stehenden Kernkraftwerke der Schweiz dürften nach Einschätzung von Andreas Züttel noch etwa 15 Jahre lang am Netz bleiben. Über die Zeit danach, so mahnt er, müsse man aber schon jetzt nachdenken. „Unsere Energieversorgung der Zukunft wird durch die Erneuerbaren volatiler. Wir werden entweder große Speicher benötigen oder konstante Quellen wie Kraftwerke.“

Dazu werden unterschiedliche Technologien nötig sein, sagt er und lenkt den Blick auf einen oft vernachlässigten Punkt: „Nicht die ganze Welt kann Energie aus der Spaltung von Uran gewinnen, dafür gibt es schlicht zu wenig davon.“ Künftig könnten deshalb auch etwa Thorium-Reaktoren eine Rolle spielen. Aber davon, so betont er, sei man noch weit entfernt.

Neben der Debatte um neue Atomkraftwerke nimmt der Ausbau von Solar- und Windenergie auch in der Schweiz Tempo auf. Letztere jedoch in sehr kleinen Schritten, wie Léonore Hälg bemängelt. „Die Standortsuche für Windkraftanlagen ist oft schwierig, Bewilligungen dauerten bislang ewig. Aktuell gibt es gerade einmal 40 bis 50 große Windkraftanlagen in der Schweiz.“

Nun soll zumindest ein neues Stromgesetz zur Vereinfachung beitragen. „Damit sind jetzt weniger Einsprachen möglich und die ökologische Prüfung kommt nicht mehr erst ganz zum Schluss, wo das ganze Projekt noch kippen kann“, erklärt Hälg. Auch mit Blick auf zunehmende und schwerwiegendere Unwetter durch die Klimaerwärmung sieht sie die dezentralen Solar- und Windanlagen im Vorteil.

„Atomkraftwerke hingegen sind ein Klumpenrisiko, bei denen im Katastrophenfall gleich ein großer Teil der Energieversorgung wegbrechen kann“, sagt sie. Schon heute müsse etwa das Kernkraftwerk Beznau seine Stromproduktion häufig drosseln, weil das Flusswasser immer wärmer werde und dann nicht mehr zur Kühlung benutzt werden darf, so Hälg.

Wasserkraft bietet kaum noch Möglichkeiten

Bleiben noch die vielen Stauseen der Schweiz, die sowohl Energie speichern als auch erzeugen können. Andreas Züttel sieht da jedoch wenig Potenzial: „Politisch ist ein Ausbau der Wasserkraft kaum noch möglich in der Schweiz. Viele Täler, die sich dafür eignen würden, sind bewohnt. Die kann man nicht einfach fluten.“

Aktuell könne das Land beim Strom noch Überschüsse aus Frankreich oder Deutschland importieren, doch das werde künftig viel weniger möglich sein. „Dann“, so sagt er, „wird die Schweiz auf sich selbst schauen müssen.“

Jetzt lagern hier Kulturgüter

Ob der Weg in die Zukunft mit oder ohne neue Atomkraftwerke führen wird, dürfte sich frühestens im kommenden Jahr entscheiden, wenn die Initiative zur Abkehr vom Atomausstieg zur Abstimmung steht. In Lucens hat man den Reaktor im Berg nach dem Unglück zubetoniert, der Zugangsstollen wird heute als Lagerstätte für Kulturgüter benutzt.

Davor weidet ein Dutzend Schafe, über dem Dorf klammert sich ein Schlösschen an den Hügel und auf dem schmucklosen Marktplatz trinken ein paar ältere Damen ihren Nachmittagskaffee neben dem Supermarkt. Im Wasser kann man noch immer leicht erhöhte Radioaktivität messen, sie liegt allerdings weit entfernt vom gesundheitlich bedenklichen Werten.

Heute treibt die Gemeinde ganz andere Sorgen um. Am Ortseingang richtet sich ein Hinweisschild an die Fahrer von elektrischen Tretrollern: Erst ab 16 Jahren, maximal 20 Stundenkilometer schnell, nur eine Person pro Gefährt. Es könnte sonst gefährlich werden.