Herr Mihr, auf der Rangliste der Pressefreiheit steht Deutschland auf Platz 13 von 180 Staaten. Können wir mit der Platzierung zufrieden sein?

Nein, denn es gibt einige Länder, die besser sind als wir – wie Schweden, Norwegen und Finnland. Wir belegen im EU-Vergleich nur einen Platz im oberen Mittelfeld.

Könnte das auch daran liegen, dass Journalisten durch rechte Wutbürger, etwa bei Demonstrationen, an ihrer Arbeit gehindert und auch tätlich angegriffen werden?

Ja. Seit 2015, als sich im Osten die ersten Pegida-Protestmärsche formierten, registrieren wir eine Zunahme von Gewalt gegen Journalisten. Das betrifft nicht nur Pegida-Märsche, sondern auch Kundgebungen der AfD. Dabei kommen tätliche Übergriffe vor, etwa wenn Fotografen die Kamera aus der Hand geschlagen wird oder Kollegen weggeschubst und abgedrängt werden. Aber es kommt auch zur Einschränkung der Pressefreiheit durch den Ausschluss bei Veranstaltungen wie Landesparteitagen.

Das heißt, Journalisten sehen sich in diesem Milieu Schikanen ausgesetzt?

Sicher, aber es gab schon vor 2015 Regionen in Ostdeutschland oder im Ruhrgebiet, in denen Journalisten wegen einer starken neonazistischen Szene nur unter Polizeischutz arbeiten konnten. Aber die Gewalt aus dieser Ecke gegen Medienvertreter hat zugenommen.

Wie sieht es mit der linken Gewalt aus?

Die gibt es gegen Journalisten auch. Rund um den G20-Gipel in Hamburg 2017 kam es zu einer massiven Zunahme linker Gewalt auch gegen Reporter. Aber in der Summe haben wir ein größeres Problem mit Rechts.

An Veranstaltungen wie einem G20-Gipfel ist die Polizei massiv vor Ort präsent. Tut sie dabei zuwenig für den Schutz der Pressefreiheit und deren Durchsetzung?

Genau das stellen wir fest. Polizisten wissen oft nicht über ihre Pflichten beim Schutz von Journalisten bescheid, und sie kennen auch die Rechte der Medienschaffenden nicht oder nicht genau genug. Das führt zu Irritationen, wie etwa die Behinderung eines ZDF-Teams durch die sächsische Polizei 2018 in Dresden bei einer Pegida-Demonstration. Dieses Unwissen spielt den Organisatoren von rechten Kundgebungen in die Hände. Denn am Ende steht die Verhinderung von kritischer Berichterstattung.

Wie kann man der Pressefreiheit mehr Geltung verschaffen?

Das Thema muss in der Ausbildung von jungen Polizisten viel stärker verankert werden. Das ist eine Hausaufgabe für die Innenministerkonferenz.

Auch Journalisten aus anderen Ländern wie etwa der Türkei werden hierzulande bedroht. Gibt es Handlungsbedarf?

Ja, zumal hier nicht nur Journalisten aus der Türkei betroffen sind. Bedroht werden auch Journalisten aus Vietnam, Tadschikistan, dem Iran, aus Sri Lanka oder Simbabwe. Sie müssen feststellen, dass sie bei uns nicht sicher sind.

Behörden wollen mittels Spionage-Trojanern bei der Kommunikation zwischen Journalisten und Informanten mitlauschen. Bedroht das die Reporter-Arbeit?

Man muss unterscheiden zwischen zielgerichteter Überwachung etwa mit einem eingeschleusten Trojaner und Massen-Überwachung, etwa durch die Vorratsdatenspeicherung. Da steht – etwa beim Kampf gegen den Terrorismus – ein genereller Verdachtsmoment Pate. Weil damit der Inhalt von Kommunikation erfasst werden kann, können Journalisten und deren Informanten auf den Radar der Behörden geraten. Das ist aus unserer Sicht ein prinzipielles Problem, denn es schafft für investigativ arbeitende Journalisten Unsicherheit. Und Informanten werden davon abgeschreckt, sich an Journalisten zu wenden.

Gehen Journalisten, die sich etwa mit der IS-Rückkehrerin Sara O. befassen und wegen ihres Prozesses in Düsseldorf mit deren Anwalt telefonieren, das Risiko ein, ins Fadenkreuz der Ermittler zu geraten?

Das ist theoretisch und praktisch sehr gut möglich. In Deutschland ist eine solche Kommunikation zwar rechtlich besser geschützt. Dennoch gibt es das Begehren, jene weiter auszuhöhlen. Ziel ist, solche Gespräche auch ohne die Billigung eines Richters überwachen zu können. Dann können auch Journalisten in der Sache Sara O. unmittelbar auf den Radar der Behörden geraten. Würde der SÜDKURIER mit einem Informanten in Syrien Kontakt aufnehmen, der nicht EU-Bürger ist, könnten die Gespräche schon jetzt mitgeschnitten werden. Dagegen hat Reporter ohne Grenzen Verfassungsklage eingereicht.

Was sagen Sie Leuten, die meinen: Zur Bekämpfung des Terrors müssen alle zur Verfügung stehenden Mittel voll ausgeschöpft werden . . .

Zunächst: Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Massenüberwachung und einer höheren Aufklärungsquote von kriminellen Handlungen. Das belegen empirische Studien. Zum Zweiten: In einer freiheitlichen Gesellschaft können auch strenge Gesetze keine hundertprozentige Sicherheit gewährleisten. Beispiel: Selbst in einem radikalen Überwachungsregime wie in China hat es Terroranschläge gegeben. Wir müssen zwischen Freiheit und Sicherheit eine Balance finden. Immer neue Verschärfungen von Gesetzen bedeuten einen fahrlässigen Umgang mit der Pressefreiheit.

Wer als Journalist in Deutschland vertrauliche Dokumente von Behörden oder Ministerien im Internet veröffentlicht, steht mit einem Bein im Gefängnis. Wird hier die Pressefreiheit eingeschnürt?

Zunächst ist es die Aufgabe von Journalisten, durch Veröffentlichung von Dokumenten einem legitimen öffentlichen Interesse nachzugehen und eventuelles Behördenversagen abzubilden. Im Unterschied zu den skandinavischen Ländern tendiert man aber in Deutschland dazu, Dokumente sehr schnell als geheim und Verschlusssache einzustufen, die bei genauerem Hinschauen die Kriterien dafür gar nicht erfüllen.

Was steckt dahinter?

Dass viele Behörden noch immer Intransparenz und Geheimnistuerei pflegen. Das zeigt auch das deutsche Informationsfreiheitsgesetz, das es auf Bundesebene seit 2006 gibt. Der Titel hört sich gut an, aber im weltweiten Vergleich ist es eines der schwächsten Gesetze dieser Art.

Warum?

Das fängt bei der Frist für einen Antrag auf Einsichtnahme von Akten und Dokumenten an. Die Fristen sind im Gegensatz zu jenen in Skandinavien viel zu lang. Dazu kommen die hohen Gebühren. Es gibt Behörden wie das Bundeskanzleramt, denen der Ruf vorauseilt, Anfragen zu bremsen und auf die lange Bank zu schieben. Da wird allein für die Bearbeitung einer Anfrage eine Gebühr von 500 Euro verlangt. Das trifft sich mit einer generellen Kultur der Intransparenz bei deutschen Behörden.

Es gibt hier Tatbestand der „Datenhehlerei“. Hat die Politik den Wandel der Arbeit von Journalisten im digitalen Zeitalter überhaupt erkannt?

Aus unserer Sicht ehrlich gesagt nein. Die Cybersicherheitsgesetze nehmen – wenn auch nicht vorsätzlich – in Kauf, dass die Pressefreiheit beschränkt oder ausgebremst wird. Im Großen und Ganzen hat es die Politik nicht verstanden, Pressefreiheit und Quellenschutz mit Sicherheitsbedürfnissen unter einen Nenner zu bringen. Pressefreiheit ist – und das wird zu schnell vergessen – ein Grund- und Menschenrecht.

Dennoch werden tausende von Euro in Gerichtsprozesse gesteckt, um Journalisten Akteneinblick verweigern zu können. Wie sehen es die Richter?

Wir können dankbar dafür sein, dass wir hier eine Rechtsprechung haben, die in der Regel der Pressefreiheit den Rücken stärkt. Das ist in vielen Ländern, die ich bereise, völlig anders. Bei uns werden Angriffe auf die Pressefreiheit meist abgewehrt. Deshalb ist die Rechtsstaatlichkeit ein wichtiger Pfeiler der Pressefreiheit. Die Regime in Polen und Ungarn legen die Axt zuerst an die Rechtsstaatlichkeit, um die Pressefreiheit aushebeln zu können. Das unterstreicht den Wert einer unabhängigen Justiz.

Kann es sein, dass viele Deutsche den Wert der Pressefreiheit nicht mehr richtig schätzen?

Ja, aber der Blick über die Grenzen schärft den Blick für den Wert der Pressefreiheit. Man muss sich bewusst machen, was wir durch eine unabhängige und freie Presse in Deutschland erfahren haben und wie viele Korruptionsaffären durch den Journalismus aufgedeckt wurden. Auch viele der Missbrauchskandale wurden durch die Medien erst öffentlich. Das ist vielen Menschen gar nicht richtig bewusst.

Diese Skandale schrieben deutsche Presse-Geschichte: Eine Auswahl

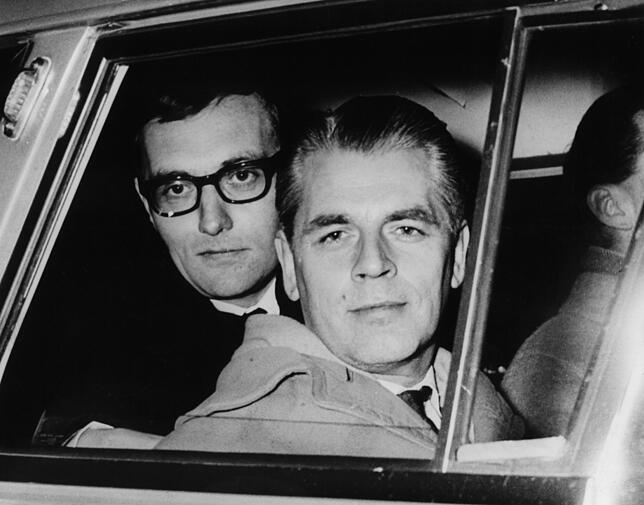

- Spiegel-Affäre: Es war im Herbst 1962, als das Magazin „Der Spiegel“ kritisch über ein Nato-Manöver und die angeblich ungenügende Ausstattung der Bundeswehr berichtete. Obwohl der Inhalt des Beitrags nicht wirklich neu war, witterte Verteidigungsminister Franz-Josef Strauß (CSU) Landesverrat und ließ mehrere „Spiegel“-Redakteure verhaften, darunter Herausgeber Rudolf Augstein. Alle kamen nach öffentlichem Protest wieder frei, keiner wurde verurteilt. Allerdings musste Strauß als Minister seinen Hut nehmen.

- Neue-Heimat-Affäre: Die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft „Neue Heimat“ (NH) gehörte dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), und an der Spitze stand der altgediente Funktionär Albert Vietor (1922-1984). Anfang 1982 wurde dem „Spiegel“ brisantes Material zugespielt: Vietor und andere hatten durch fingierte Bauaufträge in die eigene Tasche gewirtschaftet und der NH mehrere hundert Millionen Mark Schulden beschert. Die Führungscrew wurde gefeuert, der bankrotte NH-Konzern für eine symbolische Mark verkauft.

- Flick-Affäre: Sie war der bisher größte Wirtschaftsskandal in der Bundesrepublik. Es ging um Millionensummen, die ein Manager des Mischkonzerns Flick, Manfred von Brauchitsch, bis 1980 an CDU/CSU, FDP und SPD verteilt hatte – zur „Pflege der politischen Landschaft“. Eingeweiht war auch der FDP-Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff, der später wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung verurteilt wurde. Hauptsächlich der „Spiegel“ hatte durch regelmäßige Enthüllungen dazu beigetragen, das Ausmaß der Bestechung öffentlich zu machen.

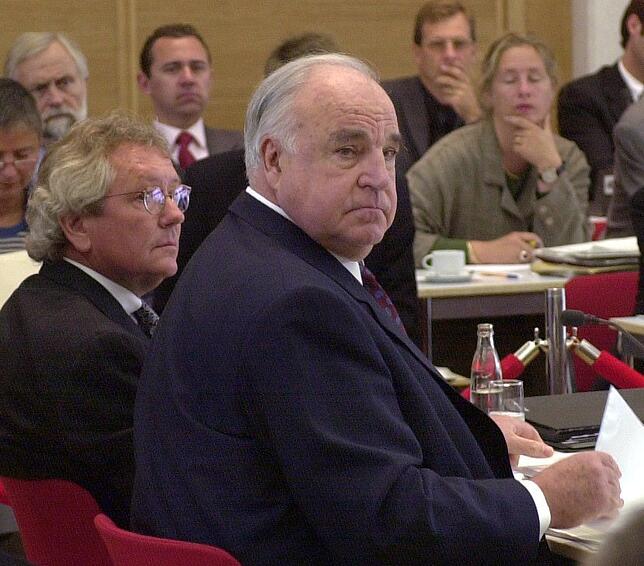

- CDU-Spendenaffäre: An der Aufklärung des Skandals um schwarze Kassen und dubiose Spendensammelei unter CDU-Parteichef Helmut Kohl waren mehrere Medien beteiligt wie die „Süddeutsche Zeitung“, „Der Spiegel“ und die „Berliner Zeitung“. Es kam zu Prozessen, aber vor allem demontierte sich das Parteidenkmal Kohl. Der Altkanzler weigerte sich selbst vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags, Spendernamen zu nennen. Auch Kohls Ziehsohn Wolfgang Schäuble wurde belastet und gab das Amt des Unionsfraktionschefs auf.

- Bonusmeilen-Affäre: Sie nahm ihren Lauf durch einen Beitrag in der „Bild“-Zeitung, die meldete, dass einige Polit-Prominente ihre auf dienstlichen Flugreisen mit der Lufthansa angesammelten Bonusmeilen auch privat nutzten. Das kam durch einen Informanten ans Licht. Folgen: Gregor Gysi (PDS) legte alle Ämter nieder; der Grünen-Politiker Cem Özdemir trat nach der Wahl 2002 sein Bundestagsmandat nicht an; sein Parteifreund Rezzo Schlauch zahlte Geld nach. Betroffen waren neun Abgeordnete von Union, SPD, PDS und Grünen.