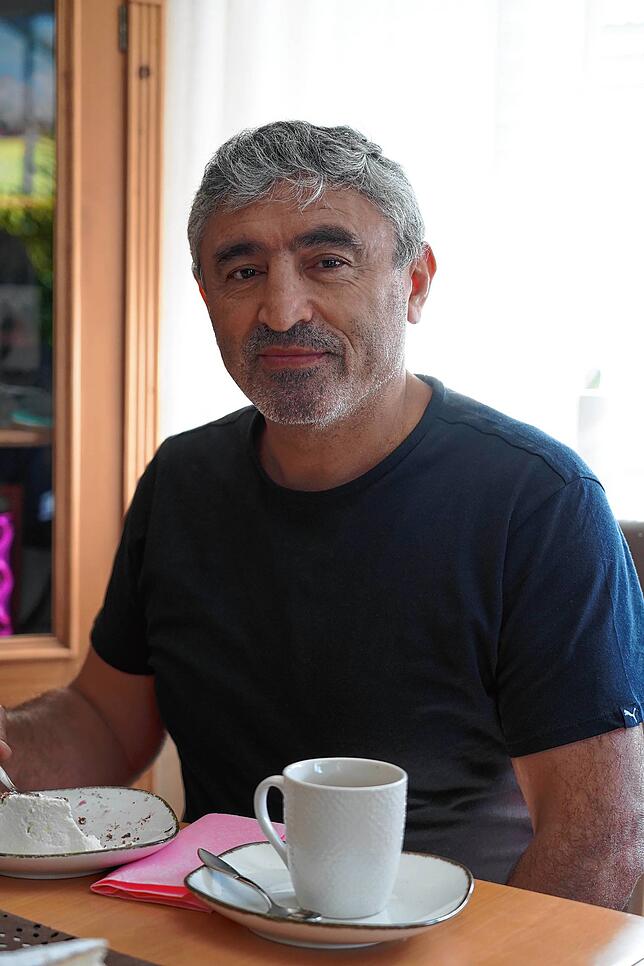

Zeliha Ünveren hat extra Schwarzwalder Kirschtorte besorgt und bringt dampfenden Kaffee an den Esszimmertisch, auf dem ein kleiner Ficus steht. Das Haus in einer hübschen Wohngegend in Lauchringen ist gemütlich eingerichtet.

Ünveren und ihr Mann Ahmet leben seit langem im Lauchringen. Zeliha kam mit acht Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland, Ahmet war schon 16, hatte schon ein paar Jahre in der Türkei gearbeitet. „Mit 13 war ich mit der Schule fertig“, erinnert er sich. Und begann, als Automechaniker zu arbeiten. Sein Vater war schon in Deutschland, Ahmet hatte den Plan nachzukommen – und eine Ausbildung zum Automechaniker zu machen. Doch es kam anders.

„Du wirst doch ohnehin nicht bleiben“, hatte ihm der Vater damals gesagt. „Du willst doch nicht drei Jahre für einen geringen Lohn arbeiten, wenn du in einer Fabrik viel mehr als Arbeiter verdienen kannst“, schärfte er ihm ein. „Unsere Eltern waren da anders gestrickt“, sagt Ahmet Ünveren heute. Trotzdem hörte er auf den Vater, arbeitete zunächst auf dem Bau, später in der großen Textilfabrik an der Wutach, der Lauffenmühle – wie sein Vater.

Inzwischen ist die Textilfabrik geschlossen. Damals, in den 60er Jahren, als die Eltern der beiden dort arbeiteten, lief das Geschäft noch auf Hochtouren. Das deutsche Wirtschaftswunder schuf mehr Arbeit als Arbeiter da waren. Die türkischen Helfer waren willkommen. 1400 Türken kamen 1960 nach Baden-Württemberg, 1970 lebten bereits 95.300 Türken im Südwesten.

Man suchte Arbeiter fürs Wirtschaftswunder

Mit dem Anwerbeabkommen mit der Türkei wurde am 30. Oktober 1961 das deutsche Wirtschaftswunder angekurbelt, ähnliche Abkommen hatte es bereits zuvor mit Spanien, Griechenland (beide 1960) und Italien (1955) gegeben. Für beide Seiten war das eine fruchtbare Symbiose – in der Türkei waren viele junge Menschen arbeitslos, in Deutschland fehlte es in der Nachkriegszeit an jungen Arbeitskräften.

„Niemand“, heißt es bei der Bundeszentrale für politische Bildung dazu, „ging davon aus, dass die befristet angeworbenen Arbeiter aus der Türkei in Deutschland bleiben würden.“ Sie blieben oft unter sich, schon wegen der fremden Sprache, die sie nicht gelernt hatten und nicht verstanden. Die Lauffenmühle hatte eigens einen Dolmetscher engagiert, um den Arbeitern ihre Aufgaben zu vermitteln.

In Lauchringen wurden die Gastarbeiter in großen Wohnblöcken der Textilfirma untergebracht, fast alle dort waren Türken. Dort lebten auch die Ünverens. Die beiden Familien waren Nachbarn, so lernte sich das heutige Ehepaar kennen. 360 D-Mark Miete hatten die Ünverens damals für eine Zwei-Zimmer-Wohnung gezahlt, „das werd‘ ich nie vergessen“; sagt Ahmet Ünveren heute und lacht.

„Unsere Eltern hatten es nicht leicht“, ergänzt er – und wird ein wenig ernster. Er meint die Integration, das Ankommen im fremden Land, das für sie nur eine Zwischenstation war, um Geld zu verdienen. Sie gehörten zur ersten Generation der Gastarbeiter. Die meisten kamen vom Land, viele aus Anatolien. Ahmets Vater Seyit war 1966 nach Deutschland gekommen, die Familie kam erst später nach.

Der Vater arbeitete zunächst im Sägewerk in Donaueschingen, später bei einer Metallfabrik. In den 70er Jahren brach der Wirtschaftsboom ein, die Regierung von Willy Brandt verhängte 1973 einen Anwerbestopp. Viele verloren ihre Jobs. Auch Seyit Ünveren. Doch er hatte Glück, fand einen neuen Job bei der Textilfirma in Lauchringen. Das war körperlich harte Arbeit, zu Anfang arbeiteten dort nur Männer. Später kamen auch Frauen hinzu.

Bleiben wollten die Eltern der beiden aber nie. Die Arbeit in Deutschland war für sie auf Zeit – eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, die es zu Hause nicht gab. Die Türkei der 60er Jahre war wirtschaftlich arm, insbesondere auf dem Land. Wie viele aus dieser ersten Generation kehrten Seyit und Karanfil Ünveren später wieder in die Türkei zurück.

Eine neue Heimat?

Dabei gewährte das Ausländergesetz den Gastarbeitern schon seit 1965 die Möglichkeit auf ein unbefristetes Aufenthaltsrecht. „Hier hätten sie von der Rente nicht leben können“, erklärt Zeliha Ünveren. Das Paar selbst blieb. Für die Ünverens, wie für viele Gastarbeiter der zweiten Generation, war klar: Sie wollen hier bleiben, ein Leben aufbauen. Deutsch hat Zeliha Ünveren in der Schule gelernt, die sie größtenteils hier besuchte. Für Ahmet war es schwieriger: „Ich habe Deutsch auf der Straße gelernt“, sagt er selbst.

Er gab die Arbeit bei der Lauffenmühle auf, war im Anschluss einige Jahre in einem Metallbetrieb in Erzingen beschäftigt. Nebenher fing er an, eine Imbissbude auf Festen zu betreiben. Schließlich wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit, wandelte einen alten Schuhladen in Tiengen in eine Gasstätte um.

Nach und nach erarbeiteten sich die beiden eine Vier-Zimmer-Wohnung, um die Jahrhundertwende konnten sie einen Bauplatz ergattern und ihr eigenes Haus bauen. Die zweite Generation der Gastarbeiter hat es geschafft.

Vorbehalte gab es viele – aber auch viel Akzeptanz

Leicht war das nicht. Die Leute nahmen die Gaststätte zunächst nicht so gut an, fragten sich, ob sie dort einkehren sollten oder nicht, erinnert sich Ahmet Ünveren. „Ich habe Gäste erlebt, die über Ausländer geschimpft haben“, erzählt Ünveren. Wenn er sie darauf ansprach, hätten sie betont, dass er damit nicht gemeint sei. Aber die anderen, die nicht arbeiten. Oft hatte er Schwierigkeiten, Personal zu bekommen, sagt der frühere Wirt. Ein Koch, der absagt, weil seine Mutter nicht wollte, dass er „für einen Türken“ arbeitet. Vorbehalte, die die Ünverens wegstecken mussten.

Die beiden sagen dennoch, sie hätten nie das Gefühl gehabt, in Lauchringen nicht akzeptiert zu werden. Ihre Kinder sind hier geboren und aufgewachsen. Sie sind schon erwachsen. Die beiden Söhne arbeiten in der Schweiz, sind gelernte Werkzeugmechaniker, ihre Tochter arbeitet in Überlingen als Erzieherin.

Heute haben die Ünverens die Wirtschaft abgegeben und sich früh zur Ruhe gesetzt. Ahmet Ünveren ist 57, seine Frau 56 Jahre. „Wir haben hart gearbeitet“, sagt sie. Jetzt wollen sie die Früchte ihrer Arbeit ernten. In die Türkei zurückkehren wollen die beiden nicht – ihr Leben ist und war hier, in Lauchringen. Ihre Heimat ist für sie ein Urlaubsziel. Mehrmals im Jahr verbringen sie dort Zeit, erzählen sie. Aber zu Hause ist nicht in Anatolien, sondern in Lauchringen.