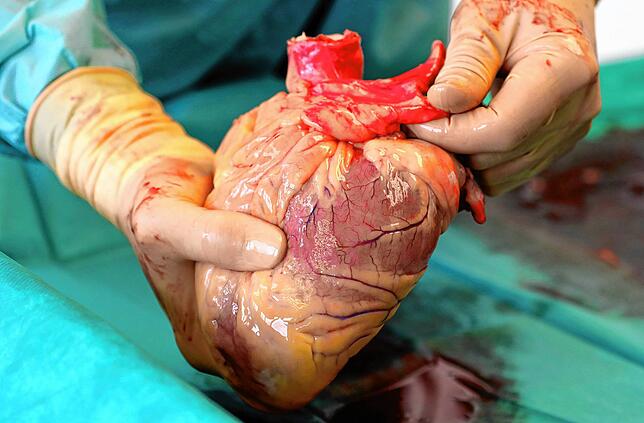

Organe sind auch in der Schweiz immer gefragt – und doch gibt es zu wenige Menschen, die vor ihrem Ableben eingewilligt haben, dass ihre Organe nach ihrem klinischen Tod entnommen werden dürfen. Das soll sich nun ändern. Die Schweiz hat im Nationalrat ein Gesetz beschlossen, das die aktive Zustimmung zur Organspende obsolet machen soll. Stattdessen müssten Menschen, die das nicht wollen, aktiven Widerspruch einlegen – vor ihrem Tod also schriftlich festlegen, dass sie keine Organe spenden möchten. Lediglich Angehörige könnten dagegen noch Widerspruch einlegen. Das Gesetz muss im Herbst noch durch den Ständerat, die Vertretung der Kantone. Ob es zu einem Referendum kommen wird, ist noch offen.

Das Gesetz erinnert stark an den Aufschlag im Deutschen Bundestag im vergangenen Jahr, der krachend scheiterte. Die Idee war die Gleiche: Statt eine aktiven Zustimmung sollte eine aktive Ablehnung eingerichtet werden, in der Hoffnung, dass so viel mehr Organe gespendet werden.

Doch die ethischen Zweifel an der Lösung überwogen. Derzeit ist eine Organspende grundsätzlich nur dann möglich, wenn der mögliche Organspender zu Lebzeiten eingewilligt hat oder sein nächster Angehöriger zugestimmt hat. Man einigte sich lediglich auf die Einrichtung eines bundesweiten Onlineregisters. Bürger sollen darüber aufgeklärt werden, Hausärzte ihre Patienten dazu ermutigen, sich zu registrieren. Die minimalen Änderungen gelten voraussichtlich ab 2022.

Aktive Zustimmung notwendig

Auch in der Schweiz gilt bislang, dass die Organspende vor dem Ableben dokumentiert sein muss – andernfalls entscheiden die Angehörigen. Doch jedes Jahr gehen so gesunde Organe verloren, auf die Menschen, die eine Transplantation brauchen, dringend warten.

Swisstransplant, die Schweizerische Nationale Stiftung für Organspende und Transplantation, gibt auf SÜDKURIER-Nachfrage an, dass bislang nur etwa 115.000 Menschen über 16 Jahre im Nationalen Organspenderegister registriert sind. Davon geben demnach aber 90 Prozent an, dass sie ihre Organe nach dem Tod spenden möchten.

1479 Patienten sind es derzeit in der Alpenrepublik, die auf eines oder mehrere Organe (Zahlen zum Ende des ersten Quartals) warten. Davon steht aber nur die Hälfte auf der aktiven Warteliste. 50 Prozent der Patienten sind aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend von der Liste genommen: Sie kommen für eine Transplantation nicht in Frage, erklärt ein Sprecher des Bundesamts für Gesundheit auf Anfrage.

Im Durchschnitt sterben pro Woche zwei Menschen, weil sie nicht rechtzeitig ein lebensrettendes Organ bekommen haben. 2020 waren es nach Angaben der Organisation Swisstransplant 72 Menschen, die auf der Warteliste standen, aber nicht rechtzeitig an ein rettendes Organ kamen.

Gesetzesänderung durch Initiative

Um das zu ändern, wurde 2017 die Initiative „Organspende fördern – Leben retten“ gestartet. Sie sieht den aktiven Widerspruch vor, der andernfalls die Organspende automatisch erlaubt. Das demokratische Instrument ist in der Schweizer Verfassung verankert und erlaubt dem Volk, eine Abstimmung über eine Verfassungsänderung anzustoßen.

Der Bundesrat hat dazu einen Gegenvorschlag vorgelegt. Das ist in diesem Fall geschehen. Er schlägt vor, dass die Organspende grundsätzlich zulässig sein soll, wenn kein aktiver Widerspruch vorliegt, allerdings sollen die Angehörigen ein Veto einlegen können. Die Initiative gilt als angenommen, wenn Volk und Ständerat zugestimmt haben.

Die Nationale Ethikkommission ist gegen die Initiative. Sie würde die Persönlichkeitsrechte der Patienten zu stark einschränken. Das Recht auf körperliche Selbstbestimmung werde so nicht ausreichend geschützt, kritisiert die Kommission. Die Kommission schlug stattdessen vor, die Bürger regelmäßig dazu aufzurufen, eine Entscheidung zur Organspende zu treffen – etwa, wenn ein neuer Personalausweis oder ein Führerschein beantragt wird.

Die Organisation Swisstransplant moniert dagegen, dass genau diese Appelle bislang wenig Erfolg zeigten. Ein Großteil der Bevölkerung befasse sich einfach nicht mit dem Thema. Die fehlende Willensäußerung sei der häufigste Grund für eine Ablehnung der Organspende durch die Angehörigen.

Bundesregister geplant

Mit dem neuen Gesetz müssten Patienten schriftlich hinterlegen, dass sie ihre Organe nach ihrem Tod nicht spenden wollen. Andernfalls dürfen Ärzte bei einem klinisch festgestellten Hirntot Organe entnehmen. „Der Widerspruch wird in einem Register eingetragen werden können, kann aber auch sonst hinterlegt werden“, erklärt Sprecherin Grégoire Gogniat vom Bundesamt für Gesundheit. Das Register werde dann „zwingend abgefragt und wird deshalb die zuverlässigste Art der Willensäußerung sein“.

Umfragen der Schweizerischen Gesundheitsbefragung (SGB) zufolge ist die Bevölkerung bei diesem Thema offenbar eher zwiegespalten. Bei der jüngsten Erhebung von 2017 sprachen sich 26,9 Prozent der Befragten strikt gegen diese Möglichkeit aus, 26,5 Prozent waren absolut dafür. Ein großer Teil der Eidgenossen scheint bei dem Thema aber unentschlossen: 25,6 Prozent waren eher dagegen, 21,1 Prozent eher dafür.

Obliegt die Entscheidung allerdings den Angehörigen, zeigt sich ein anderes Bild: 43,1 Prozent lehnten die Spende der Organe ihres verstorbenen Familienmitglieds ab, 36,9 Prozent würden zustimmen. Andere Umfragen sprechen sogar von über 60 Prozent Ablehnung, wenn die Angehörigen entscheiden müssen.

Angehörige tun sich schwer, einer Organentnahmen zuzustimmen

Das bestätigt auch Swisstransplant: „Wir wissen aus Erfahrung, dass sich die Angehörigen sehr schwer tun, in die Organspende einzuwilligen, wenn kein Wille bekannt ist. In der Mehrheit der Todesfälle, bei denen eine Organspende möglich wäre in der Schweiz, ist der Wille nicht bekannt“, sagt Franz Immer, Arzt und Sprecher der Stiftung.

Immer sagt auch: „Da drei von vier Personen in der Schweiz der Organspende offen gegenüberstehen, würde mit einem solchen System öfter im Sinne der verstorbenen Person gehandelt als dies heute der Fall ist. Die vorgeschlagene Lösung mit der erweiterten vermuteten Zustimmung entlastet die Angehörigen und gibt ihnen zugleich das maximale Mitspracherecht.“ Die Organisation hofft deshalb darauf, dass auch der Ständerat zustimmt.

Die Vertretung der Kantone wird nach aktuellem Stand aber frühestens im September über das Gesetz entscheiden. Es könnte dann 2023 in Kraft treten – es sei denn, es wird ein Referendum dagegen eingelegt.