Nach jahrelangen Querelen können die Schulträger in Baden-Württemberg seit 1. Oktober Zuschüsse für die Digitalisierung beantragen. Sie erhalten 423 Euro pro Schüler aus dem Topf des Digitalpaktes; nur für Grundschüler liegt die Pauschale bei 296 Euro. Bis 30. April 2022 muss das Geld ausgegeben sein.

- Worum geht es? Fünf Milliarden Euro hat die Bundesregierung den Ländern für einen Digitalpakt zur Verfügung gestellt. Davon fließen 650 Millionen Euro nach Baden-Württemberg. Den Schulträgern stehen davon 585 Millionen Euro für den Ausbau der schulischen Netze und die Anschaffung von Laptops, Tablets, Servern und digitalen Schultafeln zur Verfügung. Nicht förderfähig sind zum Beispiel Handys. Zehn Prozent des Gesamtbetrags setzt das Land für die Fortbildung der Lehrer ein.

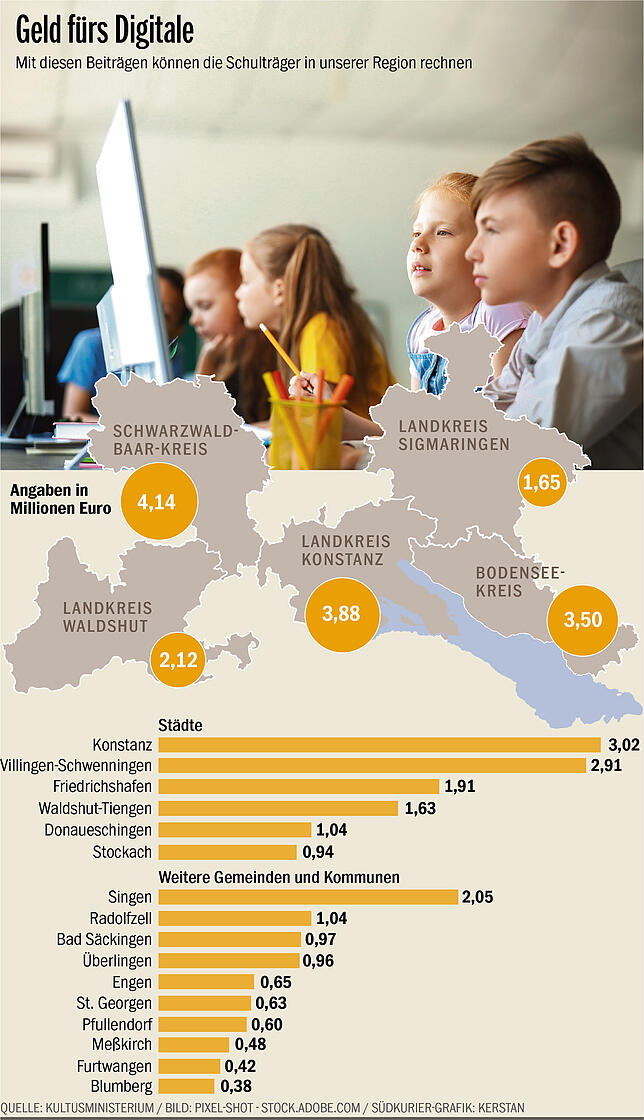

- Wer bekommt wie viel? Für jede Kommune wurde aufgrund der Schülerzahl das Budget errechnet, das sie ausgeben kann. Deshalb bekommt die Stadt Stuttgart mit 30,6 Millionen Euro den größten Batzen. Es folgen Karlsruhe mit 15,7 Millionen und Mannheim mit 14,8 Millionen. Heilbronn stehen für die allgemeinbildenden Schulen 7,6 Millionen Euro zur Verfügung, Konstanz

3 Millionen. Dazu kommen die Zuschüsse für private Schulträger. Am anderen Ende der Skala rangiert die oberschwäbische Gemeinde Oggelsheim am Rande des Federsees, die 9 800 Euro abrufen kann. Weitere große Empfänger sind die Landkreise als Träger der beruflichen Schulen. Als Eigenanteil müssen die öffentlichen Träger mindestens ein Fünftel der Kosten übernehmen, die Privatschulen 5,4 Prozent. - Welche Bedingungen gibt es? Ehe Geld fließt, muss jede Schule einen Medienentwicklungsplan erstellen. Das Landesmedienzentrum hat zur Unterstützung der Schulträger eigens zusätzliches Personal eingestellt. Die Schulen müssen nachweisen, dass ihr Digitalkonzept Hand und Fuß hat und technische sowie pädagogische Mindestanforderungen erfüllt. Bei der Breitbandanbindung sind mindestens 100 Megabits pro Sekunde als Übertragungsrate vorgesehen. Für jeweils zehn Lehrer wird ein digitales Endgerät empfohlen. Praxistaugliche Medienpläne und ein Fortbildungskonzept sollen die Nutzung sichern.

- Was sagen die Nutznießer? „Das ist ein sehr gutes und innovatives Verfahren“, lobt für den Städtetag der zuständige Dezernent Norbert Brugger. Die Verteilung pro Schüler sei gerecht, jeder komme zum Zug. Damit wird vermieden, dass nur mahlt, wer zuerst kommt. Gerade die größeren Städte mit vielen Schulen bräuchten mehr Zeit für die Konzeptentwicklung. Die zugesagten Mittel verfallen erst, wenn bis 30. April 2022 kein förderfähiges Konzept eingereicht ist. Mit den dann übrigen Geldern soll es eine weitere Vergaberunde geben.

- Was ist mit dem Landespakt? Weil das Tauziehen um die fünf Milliarden Euro vom Bund sich so lange hingezogen hat, sagte die grün-schwarze Landesregierung vorab 150 Millionen Euro für die Digitalisierung der Schulen zu. Je Schüler erhalten die kommunalen Schulträger 61 Euro Förderung. Die erste Hälfte wurde im Juni des laufenden Jahres ausbezahlt. Die zweite Tranche wird sich nach Bruggers Angaben verzögern. Die Träger könnten aber spätestens im Juni nächsten Jahres mit dem Geld rechnen.

- Wie geht es weiter? Aus dem Digitalpakt können vor allem die einmaligen Investitionen für Netze und Geräte finanziert werden. Die Kosten für Betrieb, Wartung und IT-Unterstützung müssen die Schulträger dauerhaft übernehmen.

Wie fit sind Uni-Absolventen fürs Digitale?

- Nicht gerüstet: Viele Hochschulabsolventen sehen sich nicht gerüstet für die Digitalisierung am Arbeitsplatz. Wie eine Umfrage des Personaldienstleisters Studitemps und der Universität von Maastricht unter 22 000 Studenten und Absolventen in Deutschland ergab, erkennen vor allem Sprach- und Kulturwissenschaftler sowie Juristen eigene Defizite. Fast 40 Prozent von ihnen sehen sich durch ihr Studium nicht oder eher nicht gut vorbereitet auf die digitalen Anforderungen des künftigen Berufs.

- Unterschiede, je nach Studienfach: Erziehungswissenschaftler kommen auf 36 Prozent, bei Medizinern, Sozial- und Geisteswissenschaftlern sieht es nur etwas besser aus. Der Schnitt liegt bei 27 Prozent – genau diesen Wert gab es auch unter Lehramtsstudenten. Informatiker und Ingenieure schneiden am besten ab. 45 Prozent aller Befragten antworteten, sie sähen sich gut oder eher gut vorbereitet, 28 Prozent gaben „weder noch“ an.

- Sorge um Lehrer: Mit Blick auf die Zahlen zeigte sich Studitemps-Chef Eckhard Köhn besorgt. Es sei „fatal, wenn man sich die späteren praktischen Aspekte im Job ansieht“, sagte er. „Die angehenden Lehrer und Erziehungswissenschaftler werden mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die zu einem großen Teil in der digitalen Welt unterwegs sind.“ Köhn stellte in diesem Zusammenhang infrage, dass die Lehrer den Schülern in digitalen Sachen auf Augenhöhe begegnen könnten. In diesem Fall würden ein schnelleres WLAN und digitale Tafeln an den Schulen nichts helfen, so seine Warnung. Der Bund fördert die Anschaffung und Installierung dieser Technik an Schulen. (pre)