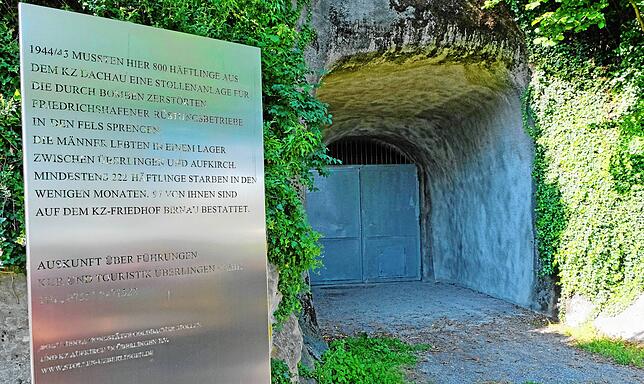

Nirgends in Südbaden werden Größenwahn und Endsieg-Glaube so eindringlich erfahrbar wie im KZ-Stollen von Überlingen-Goldbach. Er wurde von mehr als 800 Häftlingen, die vor Ort in umzäunten und von der SS bewachten Baracken untergebracht waren, seit Anfang Juni 1944 in den Felsen am Bodensee-Ufer getrieben.

Der Stollen, der aus einem ganzen kilometerlangen Tunnelsystem besteht, ist landesweit als Gedenkort bekannt – daneben der Friedhof für fast 100 ums Leben gekommene Häftlinge neben der Wallfahrtskirche Birnau. Insgesamt kostete die Anlage mehr als 240 Männer das Leben. Die Arbeitsverhältnisse waren ähnlich tödlich und brutal wie im bekannten KZ-Dachau bei München, dem das Außenlager in Überlingen untergeordnet war.

Der Antreiber der Erinnerungsarbeit

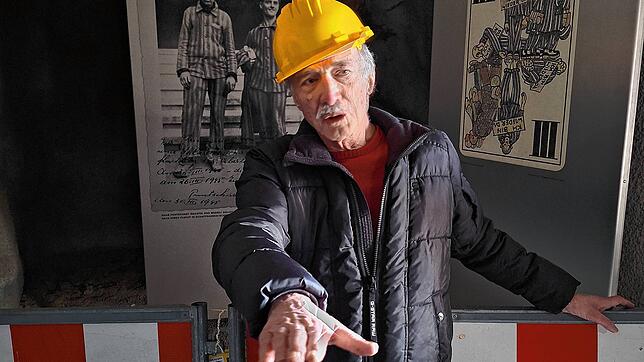

Um die Erinnerungsarbeit hat sich maßgeblich der frühere Berufsschullehrer Oswald Burger (75) verdient gemacht. Wer sich einer Führung durch den Stollen anschließt, begegnet oft ihm und seiner tiefen emotional grundierten Sachkenntnis.

Mit Burger durch den Stollen zu gehen heißt, mindestens zwei Stunden Zeit mitbringen und einen gelben Schutzhelm tragen. Der über Leichen gehende Endsieg-Fanatismus der Nazis lief in Goldbach auf den Knochen von 800 Häftlingen zu einer perversen Höchstform auf.

Eine rostige Eisenstange, mit der einst Sprenglöcher in den weichen Molassefels getrieben wurden, hat Burger in einem Sipplinger Garten gefunden und zeigt sie nun, um 20 Besuchern aus einem nahen Seniorenheim die mitunter tödlichen Strapazen zu erläutern, denen die Häftlinge unter Aufsicht der SS unterlagen.

Oswald Burger verkörpert die Erinnerungsarbeit und spricht von einem Lebensthema. „Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht damit befasst bin“, sagt er. Alpträume habe ihm das beschert, was im und am Stollen geschah. Jahrelang hielt er Kontakt zu ehemaligen Häftlingen, lud sie an den Bodensee ein, wirkte für Versöhnung, schrieb Bücher und spürte den KZ-Baracken nach, die 1945 angeblich wegen Seuchengefahr abgefackelt wurden. Keiner der einstigen Häftlinge lebt vermutlich mehr. Ihr Leiden wird nun durch Burger und den Verein vermittelt.

Die Beklemmung im Stollen hilft Burger, zusammen mit den Aktiven des Gedenkstätten-Vereins den Erinnerungsauftrag zu stemmen. Das Finstere der Anlage, wo Rüstungsgüter für die Friedrichshafener Firmen Dornier, ZF und Zeppelin-Luftschiffbau entstehen sollten, bewirkt mehr als jede Broschüre. Das spürt Burger, wenn er Schüler durch den Stollen führt, die kein Buch lesen und deren Handys in der Tiefe verstummen. In den grauen Röhren erreicht er die Köpfe der Jugend.

Die Kehrseite des Engagements: Die Stadt Überlingen muss gar nichts tun und hat das Erinnern quasi an den privaten Verein delegiert. So kann man sich entlasten. Dabei gibt es – wie in Raderach und Villingen – viel zu tun: Wissenschaftlich fundierte, etwa von einer Universität begleitete Darstellungen der NS-Ausbeuter-Anlagen im Südwesten fehlen bis heute ganz.

Zeitzeugen, die den Stollen erlebt haben, gibt es keine mehr, dafür immer neue Erkenntnisse. So hat Oswald Burger kürzlich von einem Fund im Archiv von Schaffhausen erfahren. Dort stehen die Schuhe des Goldbacher KZ-Häftlings Wassili Sklarenko. Mit denen gelang ihm im März 1945 die Flucht in die Schweiz.