Der neuerliche verordnete Stillstand hat die Musiker hart erwischt. Vor allem jene, die auf eigene Rechnung arbeiten, die so genannten freischaffenden Künstler. Sie erhalten zwar bescheidene Staatshilfen. Damit können sie überleben. Aber etwas anderes geht verloren: Die Motivation und der Glaube daran, dass Kultur etwas Lebenswichtiges sei.

Neben dem Verlust von Auftritten, von Aufnahmen und auch Schülern treibt dieses Branche noch etwas um: Wie sieht die Zukunft aus? Der SÜDKURIER hat dazu Frauen und Männern befragt, deren Musik vier Jahrhunderte umspannt. Von Barock bis Latinjazz. Die Analyse dieser Kulturschaffenden im Raum Konstanz ist auf Moll gestimmt.

Eine Maske am Schlagzeug? Gespenstisch

„Ich leide, vor allem emotional“, sagt der renommierte Schlagzeuger Patrick Manzecchi im Gespräch. Der Austausch mit Kollegen, das Gespräch mit seinen Zuhörern, der anerkennende Klaps auf den Rücken – Fehlanzeige. In der Schweiz konnte er vor einigen Tagen in einer Kirche trommeln. Er trug Maske, die anderen Musiker nicht. Das kam ihm gespenstisch vor.

Keiner der befragten Musiker im Raum Konstanz klagt lautstark. Als Selbstständige hängen sie ständig in den Wellentälern der Konjunktur. Sie sind auch Überlebenskünstler. Ihre Haushalte deichseln sie wegen Corona virtuos. Manzecchi war bereits im Januar klar, dass Corona kein Spaziergang wird. Er kümmerte sich um neue Schüler. Jetzt unterrichtet er 20 Trommler. „Davon kann ich bescheiden leben“, erwähnt er. Schmerzhaft sind die abgesagten Konzerte. 2500 Euro erhielt er als Kompensation.

Sind Musiker etwa systemrelevant?

Am meisten schmerzt ihn der verbale Dampfhammer, der täglich geschwungen wird: die Relevanz. Mit seiner Hilfe werden Branchen von heute auf morgen stillgelegt. Manzecchi hält dagegen: „Als Musiker sind wir nicht systemrelevant, sondern gesellschaftlich relevant.“ Damit erwischt der Jazzer den Punkt, der viele seiner Kollegen umtreibt: Sie sehen sich in die Ecke gestellt. Für unwichtig erklärt von Leuten, die sich selbst für eminent wichtig halten.

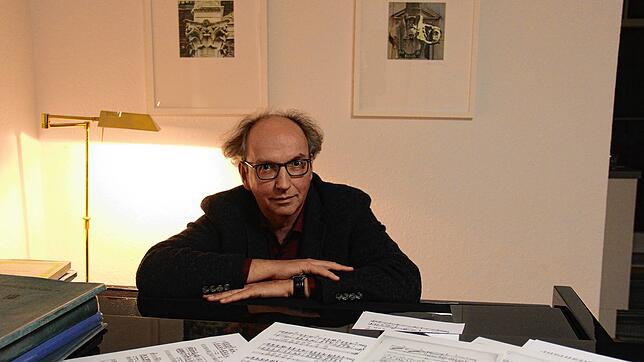

Das empfindet auch Eckart Manke so. Er sitzt bei seiner Arbeit nicht, sondern er steht – am Pult des Dirigenten. Sein Instrument ist das Orchester, und das fehlt ihm gewaltig. Der zweite Lockdown in diesem Jahr ist für ihn eine Zumutung. Die Kultur werde auf eine Reihe mit anderen Freizeitbetrieben gestellt. Das akzeptiert Manke nicht, er sagt: „Die Musiksparte wird behandelt wie ein Bordell oder ein Massagesalon.“ Das will ihm nicht einleuchten.

Was er tut in der freigewordenen Zeit? Der Dirigent lernt Russisch und er frischt sein Klavierspiel auf. Er arbeitet sich am Flügel an Schubert ab, dann folgt abrupt ein Schlager. Musiker sind auch begnadete Selbstunterhalter, das können sie. Doch auch die donnernde Chopin-Etüde endet irgendwann, der letzte Ton verklingt. Dann sagt Manke: „Die Coronazeit bedeutet ein reduziertes Leben.“

Vivaldi trägt Maske

Die Erfahrung macht auch Tina Speckhofer. Die gebürtige Bregenzerin erlebt diese Monate eine Berg- und Talfahrt. Sie vermisst die Konzerte, die sie als Cembalistin gibt, und ihr Publikum, das Alte Musik schätzt. Ihre Schüler retten sie über die Zeit, immerhin. Unterrichten mit Maske. Sie reißt sich zusammen und macht ihren Schülern Hoffnung. Sie lässt sich nichts anmerken.

Die Spezialistin für barocke Musik ist überzeugt: „Es trifft die Falschen.“ Für Theater und Konzerte habe man die Spielstätten auf den Kopf gestellt und alle Register gezogen, um für Hygiene zu sorgen und Abstände einzubauen. Jetzt soll alles umsonst gewesen sein.

„Da verkümmerst du“, sagt die Sopranistin

22 Konzerte hätte Iris-Anna Deckert in diesem Jahr geben können, 22 Mal Auftreten in festlicher Robe, 22 Mal Blumen und Applaus nach dem Oratorium. Als klassische Sopranistin ist sie die große Bühne gewohnt, die Anspannung davor und den erlösenden Schlussakkord danach. Alles nichts. „Du verkümmerst“, sagt sie im Gespräch, „du verkümmerst.“

Finanziell hat die Sängerin kein Problem. Ihr Ehemann Markus ist Musiker in solider Anstellung. Der Haushalt läuft, im Sommer war Garten. Sie kümmert sich um ihre „vier Jungs“, also drei Söhne plus Gatte. Aber das Podium fehlt ihr und die Kollegen, auf die man in Proben trifft. „Natürlich übe ich, aber ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal auftreten darf.“ Sogar am Telefon klingt ihre Stimme wie eine Arie aus einer Verdi-Oper.

„Du erntest keinen Applaus mehr“

Jürgen Waidele spielt ganz andere Musik, er kommt aber zum selben Ergebnis. „Es ist frustig, wenn du keinen Applaus mehr erntest“, sagt er. Finanziell kann der Keyboarder und Sänger gut überleben, er hatte schon sehr gute Verdienstmonate und ein treues Publikum bis weit in die Schweiz hinein.

Aber die Auftritte fehlen ihm, das Podium. Und die Fans, die zu seiner Musik tanzen. 80 Prozent seiner Einnahmen fallen weg – und bald 100 Prozent des Publikums. In der Schweiz hat der Tanzmusiker und Jazzsänger noch seltene Auftritte, aber das war‘s dann.

In den harten Corona-Wochen überfallen ihn schon einmal depressive Momente, räumt er im Gespräch ein. Waidele ist ein Vollblutmusiker. „Musiker ist kein Beruf, sondern eine Berufung.“ Wer ihn gehört hat, wird das sofort bestätigen.

Betina entdeckt ihr unbekanntes Talent

Gibt es Anti-Corona-Strategien? Die Jazz- und Pop-Sängerin Betina Ignacio (Be) hat eine gefunden. Sie hat sich auf Gesangsunterricht verlegt, den sie am Bildschirm gibt. Sie macht aus der Not eine Tugend, hat ihr pädagogisches Geschick entdeckt. Auf 25 Schüler ist ihr digitales Klassenzimmer angewachsen, inzwischen musste sie eine Warteliste anlegen.

„Ich hätte nie gedacht, dass es online so gut funktioniert“, sagt Be. Dabei ist Singen das körperlichste aller Instrumente. Gesangsunterricht heißt anfassen, tasten, massieren. Sie schafft es offenbar auch auf Distanz. Der jüngste Schüler ist vier Jahre, der älteste 90 Jahre alt.

Dabei hätte die Deutsch-Brasilianerin einigen Grund zur Klage. 70 Auftritte verlor sie in diesem Jahr durch die Pandemie. Ihr Mann Markus Schmidt, ebenfalls Berufsmusiker, wechselte mit Beginn des Lockdown in die Gastronomie. „Er ist sich für nichts zu schade“, sagt seine Frau.

Waren das schon die besten Jahre?

Bernd Konrad sieht die gegenwärtige Entwicklung mit Sorge. Der pensionierte Jazz-Professor (Musikhochschule Stuttgart) zerbricht sich den Kopf, wie es nach der Krise weitergehen kann. Er kommt zu einem düsteren Urteil: „Die schönsten Jahre sind vorbei.“ Das münzt der leidenschaftliche Saxofonist auf den Jazz. Dessen goldenen Jahre sind vorüber, im Moment wird wiederholt, kopiert, gecovert. Der kreative Schwung dieses Musikstils ist abgeflacht. Corona mache dies schonungslos deutlich. Die Jazzclubs in städtischen Kellern würden aussterben, ahnt er.

Konrad legt derweil nicht die Hände in den Schoß. Er lässt seine Kontakte in die Stuttgarter Kulturszene spielen nach dem Motto: Klagen alleine hilft nicht. Er mahnt: „Künstler müssen für ihren Beruf einstehen.“ Damit tippt Konrad eine fatale Tendenz an: Jeder Musiker spielt zunächst für sich, kämpft für sein Honorar und seinen Erfolg. Mit der Gemeinsamkeit scheint es nicht weit her zu sein.

Wird das Sofa-Publikum jemals zurückfinden?

Konrad prognostiziert: „Die schwierige Zeit für die Künstler beginnt erst noch, wenn die Krise vorbei ist.“ Im Moment genießen sie noch Aufmerksamkeit, sie werden mit Coronahilfen gestützt. Danach werden sie eine ausgetrocknete kulturelle Landschaft betreten. Das Publikum vom Sommer 2019 wird es so nicht mehr geben. Mancher mag sich an Formate gewöhnt haben, die er auf dem heimischen Bildschirm bequem verfolgen kann, vom Sofa aus. Die Live-Kultur wird mit einem Fragezeichen versehen.

Diese Gefahr sieht auch Eckart Manke, er warnt: Kulturelle Strukturen verdorren unbemerkt. Dabei ist Musik für ihn als Dirigenten etwa Elementares. „Sie ist Spiegel für die Freiheit einer Gesellschaft“, sagt er. Schon deshalb nervt es ihn, wenn renommierte kulturelle Einrichtungen und Konzerthäuser behandelt werden wie ein Solarstudio. Seine feste Überzeugung lautet: „Kunst stiftet Identität.“ Dann setzt er sich an den glänzend schwarzen Flügel und spielt einige Takte aus Franz Schuberts „Winterreise“.