Ein spektakulärer Vergewaltigungsprozess hat die Französin Gisèle Pelicot (72) weltweit bekannt gemacht. Zurzeit wird in Avignon gegen den geständigen Ehemann Dominique Pelicot und 50 Mitangeklagte verhandelt, die an Reihenvergewaltigungen beteiligt waren.

Hohe Haftstrafen zwischen vier und 20 Jahren stehen im Raum, das Schicksal von Gisèle Pelicot beschäftigt die Öffentlichkeit seit Wochen.

Herkunft in Frankreich kaum von Interesse

Während Ehe und Familie von Gisèle und Dominique Pelicot immer wieder Gegenstand der Medienberichterstattung sind, fanden Herkunft und Kindheit der Klägerin bisher in Frankreich kaum Interesse.

Auch in Deutschland war es bisher nur die „Deutsche Welle“, die auf ihrer Webseite nebenbei auf den Geburtsort von Gisèle Pelicot einging: Villingen im Schwarzwald. Dort wurde sie am 7. Dezember 1952 als Tochter eines französischen Berufssoldaten geboren.

Eine längere Erfahrung mit Deutschland und ihrem Geburtsort machte Gisèle Pelicot jedoch nicht: Als sie fünf Jahre alt war, wurde der Vater wieder nach Frankreich versetzt. Ihre Mutter starb, als sie neun Jahre alt war, sie erlag einer Krebserkrankung. Und auch der Bruder – 1928 geboren und damit deutlich älter als die Schwester – starb früh: Er erlag im Alter von 43 Jahren 1971 einem Herzinfarkt.

Vater Berufssoldat in einer marokkanischen Einheit

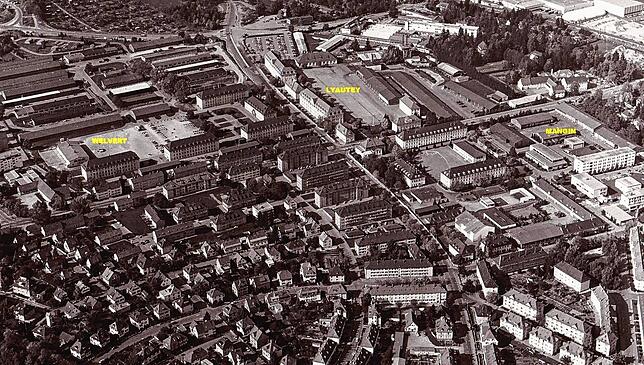

Als der Vater von Gisèle Pelicot nach Villingen kommandiert wurde, war die Stadt Standort der Gebirgsjäger-Einheit, die schon im April 1945 am Einmarsch ins Deutsche Reich beteiligt war und überwiegend aus Marokkanern bestand. Die französische Armee hatte die ausgedehnten Kasernenanlagen, die zwischen 1913 und 1936/37 errichtet worden waren, übernommen und erweitert.

Auch gab sie ihnen schnell neue Namen: Aus der Richthofen- und Neuen Richthofen-Kaserne wurden die „Caserne Lyautey“ und „Mangin“, aus der Boelcke-Kaserne die „Caserne Welvert“ – alle drei nach kriegsgedienten toten französischen Generälen benannt.

Wie aus Informationen hervorgeht, die das Stadtarchiv Villingen dem SÜDKURIER auf Nachfrage zukommen ließt, bauten die Franzosen 1946 auch ein Familienwohnhaus auf dem Kasernenareal.

Ob die Eltern von Gisèle Pelicot dort Quartier nahmen oder ob sie in einem der von der Armee schon seit 1945 beschlagnahmten Häuser oder in einer Wohnung in Villingen außerhalb der Kasernen wohnten, war bisher nicht herauszufinden.

Möglich ist auch, dass sie in einer der „Cités“ wohnten, Wohnsiedlungen für das Militär- und Zivilpersonal, die gleich hinter dem Kasernenzaun lagen. Das waren die Cité Pictorius in der Dattenberg-, Förderer- und Pictoriusstraße sowie die Cité Erbsenlachen in der ebenfalls nahegelegenen Schleicherstraße.

Deutsche und französische Kinder in Kontakt

Allerdings gab es Kindergärten, von denen Gisèle Pelicot einen besucht haben dürfte. Wie aus dem Jahresheft des Geschichts- und Heimatvereins Villingen von 2016 hervorgeht, gingen 1953 zehn französische Kinder in einen deutschen Kindergarten.

Dagegen besuchten 50 französische Kinder einen französischen Kindergarten, in den auch 30 deutsche Kinder geschickt wurden. Einer davon hieß „La souris verte“ (Die grüne Maus). War Gisèle dort? Möglich, da es sich um ein älteres Gebäude aus der NS-Zeit handelt. Auch zwei französische Schulen wurden in Villingen eröffnet.

Was beim Nachwuchs gut zu funktionieren schien, das Anbahnen von Kontakten, war für die Erwachsenen damals eher schwierig, nicht nur wegen der Sprachbarriere. Die Beziehungen zwischen Franzosen und Villingern waren Anfang der 50er-Jahre eher distanziert.

Bis 1955 offiziell „Besatzer“

Ein Grund dafür: Die Soldaten waren bis zum Abschluss des Deutschlandvertrages im Mai 1955 offiziell „Besatzer“. Dass auch marokkanische Mannschaften in den Einheiten dienten, dürfte die Sympathien auf deutscher Seite kaum gesteigert haben.

Denn nach dem Einmarsch 1945 war es in den folgenden Wochen zu zahlreichen Vergewaltigungen und Vergewaltigungsversuchen an deutschen Frauen und Mädchen gekommen – obwohl die Strafen hart waren und auch ein Soldat von einem Militärgericht verurteilt und erschossen wurde.

So war das Verhältnis zwischen den Besatzern, die bis zu 3000 Mann in den Kasernen stationierten, und den Villingern bis in die 50er-Jahre von tiefem Misstrauen geprägt, wie es die Studie aus dem Stadtarchiv behauptet.

Daran hatte auch die französische Armee mitgewirkt, die nach dem Einmarsch ein Fraternisierungsverbot an die Soldaten erlassen hatte. „Jeder Deutsche, jeden Alters, jeden Geschlechts, ist dein Feind, dem alle Mittel recht sind“, hieß es in der Anordnung. Kinder, Frauen und Greise, die um Mitleid bitten würden, seien „Naziagenten“.

Politisches Tauwetter sorgt für Annäherung

Daher war ein „korrektes Nebeneinander“, von dem in einer Studie die Rede ist, zunächst vermutlich das Maximum, was die damaligen deutsch-französischen Beziehungen in Villingen hergaben.

Das änderte sich erst durch das Tauwetter der politischen Annäherungen zwischen Bonn und Paris im Lauf der 60er-Jahre. 1967 wurde in Villingen dann die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) gegründet, die sich als Motor von Aussöhnung und Freundschaft einbrachte.

Heute ist die Franzosenzeit in Villingen Geschichte. 1997 wurde die Lyautey-Kaserne geräumt, 2014 endgültig auch die Mangin-Kaserne. Im Sommer 2015 kehrten die letzten uniformierten Franzosen in ihre Heimat zurück.

Ihre Quartiere von einst sind heute Wohn- und Gewerbegebiete – oder werden nach langen Debatten zurzeit dazu gemacht. Selbst die alten französischen Namen werden getilgt. Das ehemalige Lyautey-Areal wurde in „Rote Mühle“ umbenannt, das Mangin-Gelände heißt nun „Oberer Brühl“.