In Deutschland ist noch immer unklar, wie weit die Entwicklung einer Tracing-App eigentlich ist, die Kontakte zwischen Personen registrieren und bei Corona-Verdacht Alarm schlagen soll. Am Freitag sagte Regierungssprecher Steffen Seibert auf die Frage eines Journalisten, ob die App fertig sei, wenn möglicherweise am 15. Juni wieder Reisefreiheit in Europa gelte: „Das entspricht in etwa dem derzeitigen Plan. Die Entwicklung ist in vollem Gang und die Entwickler arbeiten mit Hochdruck.“

Ganz anders die Signale aus der Schweiz: Dort kündigte der Leiter der Expertengruppe „Digital epidemiology“ Marcel Salathé Anfang Mai an, die Schweizer Tracing-App könnte bald zur Verfügung stehen. Salathé ist das Gesicht der Tracing-App in der Schweiz, die er gemeinsam mit Kollegen der Eidgenössischen Technischen Hochschulen Zürich (ETH) und Lausanne (EPFL), dem schweizerischen Bundesamt für Gesundheit und der Schweizer Firma Ubique entwickelt hat.

Wenige Tage nach der Ankündigung von EPFL-Professor Marcel Salathé bestimmte das Schweizer Parlament jedoch, dass es zuerst einer gesetzlichen Grundlage für die App bedarf. Die „Swiss Proximity-Tracing-App“ (PT-App) wird daher voraussichtlich erst im Juni breit lanciert.

Warum sind die Schweizer so schnell?

Wie funktioniert die App?

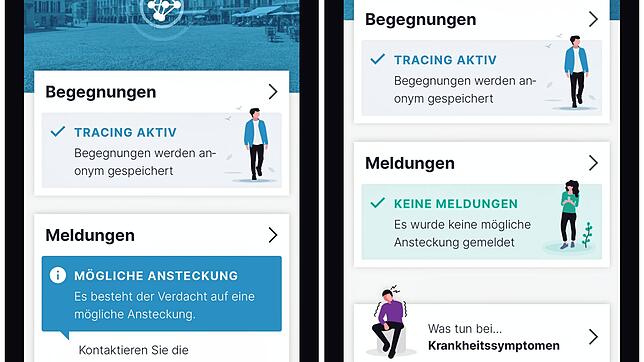

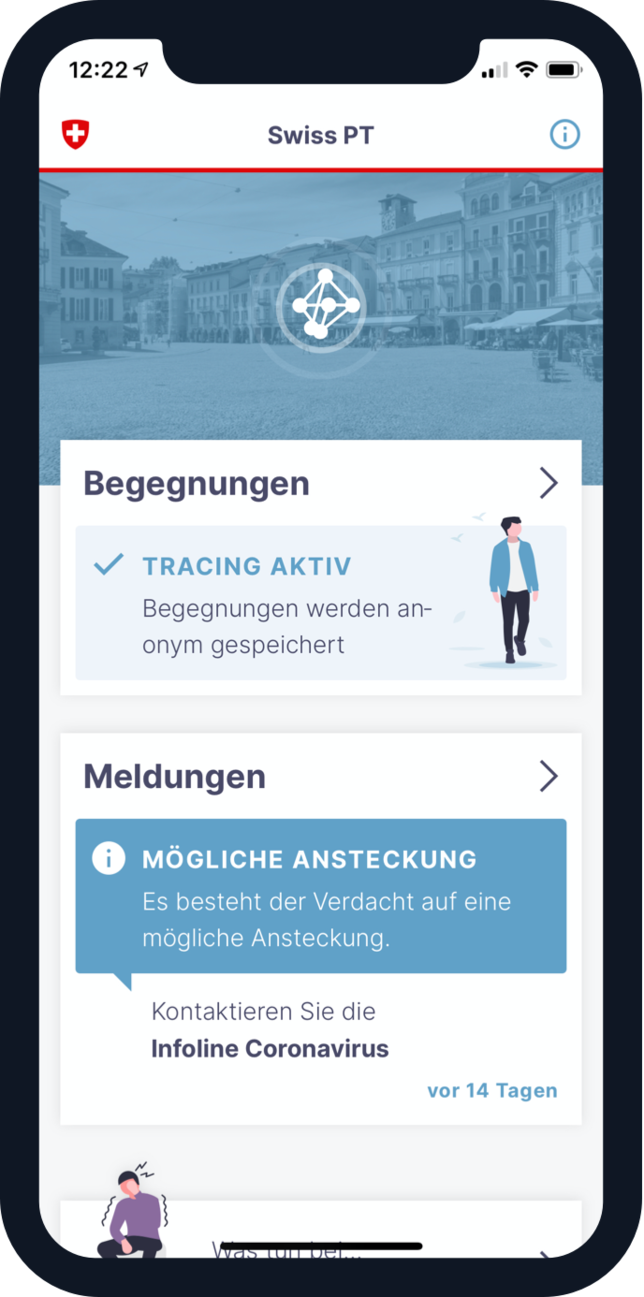

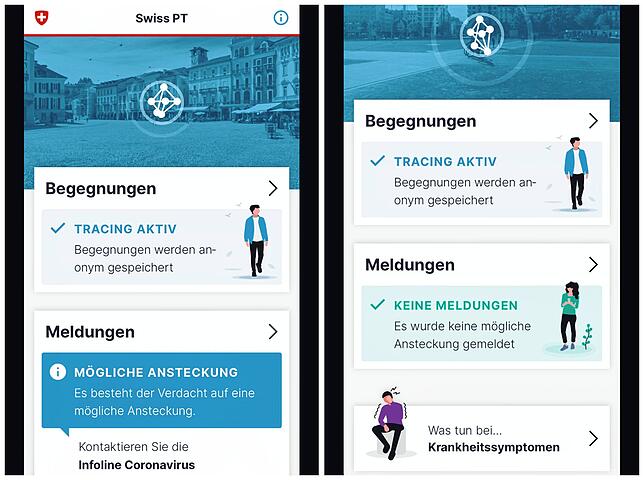

Die Nutzung der Swiss PT-App ist freiwillig, betont das schweizerische Bundesamt für Gesundheit (BAG). Damit sie auf einem Handy funktioniert, muss Bluetooth eingeschaltet sein, über das verschlüsselte IDs gesendet werden.

Die IDs bestehen aus langen, zufälligen Zeichenketten. Diese werden zwischen zwei Handys ausgetauscht, sobald sich deren Besitzer länger als 15 Minuten mit weniger als zwei Meter Abstand nebeneinander aufhalten. Auf den einzelnen Tracing-Apps entsteht so eine Liste mit den IDs anderer Mobiltelefone, denen man für längere Zeit nahe war.

Wenn ein PT-App-Nutzer positiv auf das Coronavirus getestet wurde, erhält er vom kantonsärztlichen Dienst einen sogenannten Covidcode, den er in seine App eingibt. Dadurch werden andere Benutzer automatisch benachrichtigt, die der getesteten Person nahe gekommen sind, und können sich an eine Corona-Hotline wenden.

Wie sieht es in Sachen Datenschutz aus?

Laut BAG enthalten die unter den Handys ausgetauschten IDs keine Informationen zur Person, dem Standort oder dem Handy des Benutzers. Es werden weder persönliche Daten noch Bewegungsdaten gesammelt. Die gesammelten IDs anderer Nutzer, denen man nahe gekommen ist, werden nicht zentral gespeichert, sondern nur auf dem Handy des Nutzers.

Nur wenn eine positiv getestete Person den Covidcode eingibt, wird dieser zeitlich begrenzte „Schlüssel“ an einen Server der Schweizer Bundesverwaltung geschickt und löst von dort aus die Warnmeldung für andere Benutzer aus. „Der Server schiebt die IDs nur hin und her“, erklärt EPFL-Professor Marcel Salathé. Nach drei Wochen werden die IDs anderer Nutzer auf dem eigenen Handy automatisch gelöscht. Ist die Corona-Krise überstanden, wird das System ganz abgestellt.

Sowohl das Nationale Zentrum für Cybersicherheit der Schweiz als auch der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte haben laut BAG erklärt, der dezentrale Ansatz der PT-App entspreche dem „Anspruch nach maximalem Schutz der Privatsphäre“ am besten. Am 13. Mai befand der Schweizer Datenschutzbeauftragte Adrian Lobsiger, dass der Versuchsbetrieb zulässig sei.

Wann ist die Tracing-App in der Schweiz verfügbar?

Der Bundesrat, die Schweizer Regierung, hat kürzlich eine Pilotphase bewilligt. Die PT-App wird voraussichtlich ab dieser Woche von Mitarbeitern der ETH und der EPFL sowie Soldaten der Schweizer Armee und Krankenhausmitarbeitern getestet. Sie soll auch weiteren Personen zur Verfügung gestellt werden, wie es in einer Pressemeldung des Bundesrates heißt.

Am 20. Mai will der Bundesrat die gesetzliche Grundlage für die App zuhanden des Schweizer Parlaments verabschieden. Dieses wird dann Anfang oder Mitte Juni über das Gesetz beraten und abstimmen. Laut BAG könnte die Tracing-App in der Schweiz noch im selben Monat für alle verfügbar sein.

Ersetzt die App das klassische Contact Tracing?

Nein, es solle auch weiterhin Contact Tracing geben, bei dem Gesundheitsämter infizierte Personen anrufen und versuchen, alle zurückliegenden Kontakte der Infizierten zu rekonstruieren, betont BAG-Pressesprecher Gregor Lüthy: „Herkömmliches Contact Tracing und die App ergänzen sich.“ Marcel Salathé präzisiert: „Nicht alle wollen oder können die App installieren, etwa wenn sie kein Smartphone besitzen. Wichtig ist die Tracing-App vor allem dort, wo bisher eine gewisse ‚Blindheit‘ vorherrscht, etwa im Zug oder Bus, wo man ja nicht weiß, wer auf dem Sitz hinter einem sitzt.“

Wie viele Menschen müssen die App nutzen, damit sie etwas bringt?

Laut BAG sollten 55 bis 65 Prozent der Bevölkerung mitmachen, damit die Epidemie eingedämmt werden kann. „Je mehr Menschen die App anwenden, desto höher sind die Wirksamkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass relevante Kontakte erkannt und gemeldet werden können“, erklärt BAG-Sprecher Gregor Lüthy.

Können auch Deutsche die App nutzen?

Die App könne grundsätzlich auch außerhalb der Schweiz aus den App-Stores heruntergeladen und genutzt werden, so das BAG. Allerdings sei noch offen, „wie die Swiss PT-App künftig mit Tracing-Apps anderer Länder kompatibel ist“, sagt Lüthy.

„Wichtig wird sein, dass die Tracing-Apps verschiedener Länder kompatibel sind, sodass sie auch über Ländergrenzen hinweg funktionieren“, betont EPFL-Professor Marcel Salathé. Dadurch würden beispielsweise Deutsche, die in der Schweiz Urlaub machen, nach ihrer Rückkehr über ihre App gewarnt, wenn sie sich während ihres Aufenthaltes länger in der Nähe von infizierten Personen aufgehalten haben.