„Notfalls reichen auch ein Schal oder ein Tuch“: Das sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann Ende April, als er die Maskenpflicht für Baden-Württemberg verkündete.

Von dieser Aussage hält Peter Wick ebenso wenig wie von selbst genähten Mund-Nasen-Masken. Der Schweizer Molekular- und Zellularbiologe betont: „Je nach Beschaffenheit des Stoffes bieten solche Masken praktisch keinen Schutz.“ Noch gefährlicher: Die vermeintliche Sicherheit könne zu falschem Verhalten führen, so Wick: „Indem das Social Distancing und die Handhygiene vernachlässigt werden.“

Doch es gibt eine Lösung: Die Corona-“Volksmasken“

Wichtig sei jetzt die Entwicklung von qualitativ hochwertigen Schutzmasken für die breite Bevölkerung, sagt Wick. In der Schweiz wird seit Wochen an solchen „Volksmasken“ getüftelt, wie sie in Schweizer Medien bezeichnet werden. Die ersten Exemplare dieser Super-Schutzmasken sollen sogar bald auf den Markt kommen.

Peter Wick leitet eine Laborgruppe der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) mit Sitz in St. Gallen. Gemeinsam mit anderen Empa-Forschern gehört er der Arbeitsgruppe „reMask“ an, die mit der Schweizer Covid-19-Task-Force zusammenarbeitet.

Die „reMask“-Arbeitsgruppe setzt sich aus Experten und Forschern von staatlichen Institutionen wie der Empa und dem Labor Spiez, aus dem Gesundheitswesen, der Industrie und von Schweizer Hochschulen zusammen. Gemeinsam verfolgen sie drei Kernziele.

„Wir testen zum einen, ob Masken die Tröpfchen auch wirklich zurückhalten, wenn jemand hustet oder niest“, sagt Wick. In den letzten zwei bis drei Wochen hätten Unternehmen der Schweizer Textilindustrie die ersten Prototypen an die Empa geschickt, erzählt der promovierte Molekularbiologe: „Mittlerweile haben wir über 100 verschiedene Maskenkonzepte geprüft.“

Der Spuck-Test

Um zu sehen, ob eine Maske die Tröpfchen tatsächlich abfängt, wenn der Träger hustet oder niest, hätten sie für den sogenannten „Splash-Test“ (auf deutsch: Spritz-Test) eine künstliche Speichelflüssigkeit entwickelt, die rot und damit gut sichtbar sei, erklärt Wick.

Für den Test legt Labortechnikerin Pierrine Zeller zunächst eine Maske auf ein Papiertaschentuch und fixiert beides in einer speziellen Vorrichtung. Dann betätigt sie den „Spuck-Spritzer“:

„Der Test ist bestanden, wenn das Papiertaschentuch weiß bleibt“, erklärt Pierrine Zeller. Insgesamt wiederholt sie den Test für ein Maskenmodell zehnmal: „Fällt dabei eine Maske durch, werden nochmals zehn vom selben Modell getestet.“ Bei 18 der dann 20 getesteten Masken müsse das Taschentuch weiß bleiben, ansonsten fällt das Modell durch.

Der Luft-Test

Doch die Empa testet nicht nur, ob Masken menschliche Spucke abhalten, wie uns als nächstes Biomedizintechnik-Doktorandin Lea Furer zeigt. In ihrem Labor testet sie, ob auch „Aerosolpartikel„ durch die Maske gelangen können. „Aerosolpartikel sind wie sehr kleine Tröpfchen, die in der Luft hängen bleiben, zum Beispiel nachdem jemand geniest hat“, erklärt Furer. Derzeit werde davon ausgegangen, dass der Corona-Virus auch durch diese Kleinst-Partikel in der Luft übertragen werden könne.

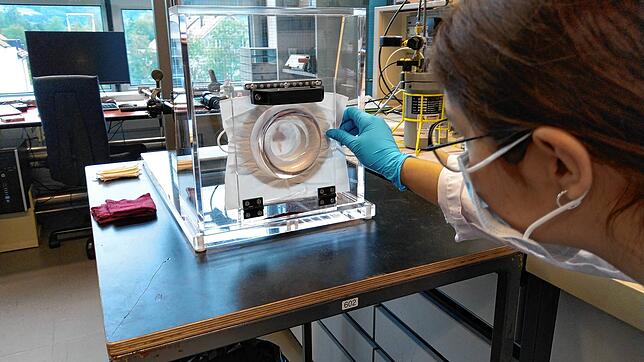

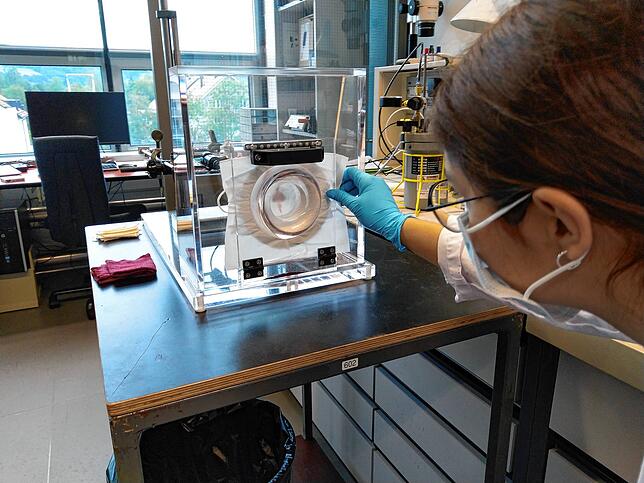

Für den Test zieht Lea Furer zunächst eine in Wasser aufgelöste Nanopartikel-Lösung mit einer Spritze auf. Die mit der Viren-Lösung gefüllte Spritze spannt sie dann in ein Gerät ein, das die Lösung kontinuierlich aus der Spritze pumpt. Durch Druckluft wird aus der Lösung „Aerosol“ generiert, das durch einen an der Spritze befestigten Schlauch in eine Glaskammer gelangt.

In der Kammer befindet sich ein zylinderförmiger Trichter. Zunächst wird getestet, wie viele Aerosolpartikel ohne Maske in den Trichter gelangen.

Anschließend befestigt Lea Furer ein Stück Maskenstoff auf dem Trichter und führt den Test erneut durch. Und zwar so, dass die Außenseite der Maske nach oben zeigt. „So testen wir, was von außen durch die Maske dringt“, erklärt Furer. Es geht also um die Frage: Schützt die Maske auch ihren Träger?

Beide Tests werden von einem Computersystem ausgewertet. Auf dem Computerbildschirm sind drei Linien in einem Diagramm mit zwei Achsen zu sehen: Die linke Achse zeigt die Partikelgröße an und die untere die Anzahl Partikel. In unserem Video haben wir die beiden Auswertungen zusammengeschnitten.

Zuerst ist das Ergebnis des Tests ohne Maske zu sehen: Entscheidend ist dabei die rote Linie. Sie zeigt für jede Partikelgröße an, wie viel im Trichter gelandet ist.

Beim Test mit Maske ist die rote Linie kaum noch zu sehen. Es sind also fast keine Partikel mehr in den Trichter gelangt. „Im Optimalfall sieht man die rote Linie gar nicht mehr“, erklärt Furer.

Der nächste Schritt sind Masken, die Viren neutralisieren

„Die Tendenz bei der Masken-Entwicklung geht Richtung Hightech-Materialien, die Viren nicht nur aufhalten, sondern deaktivieren sollen“, sagt Peter Wick. Das sei zwar noch Zukunftsmusik, aber es werde bereits intensiv dazu geforscht, wie die Corona-Viren neutralisiert werden können.

„Die Viren sind von einer Proteinhülle umgeben, die negativ geladen ist. Durch positiv geladene Materialien könnten sie absorbiert werden, blieben also an der Maske hängen.“ Es werde auch mit Salzen oder Silber experimentiert, von denen bereits bekannt sei, dass sie Bakterien abtöten, erklärt Wick.