Vor 15 Jahren geschah das bis dahin Undenkbare: Zwei technisch gut ausgerüstete Flugzeuge stießen in der Nacht zum 2. Juli 2002 am Himmel über dem Bodensee zusammen. Bis heute ist die Tragödie, die 71 Menschen das Leben kostete, in der Erinnerung der Menschen tief verwurzelt. Wie es zu dem Unglück kam, wie die Helfer und die Menschen am Unglücksort damit heute umgehen, wie die Hinterbliebenen mit dem Verlust ihrer Liebsten leben und welche Lehren aus der Tragödie gezogen wurden, die auf menschlichem Versagen beruhte, beleuchtet der SÜDKURIER auf einer Spurensuche in drei Teilen.

Am 1. Juli 2002, um 23:35:32 Uhr, geschieht das, womit selbst Experten nie gerechnet hatten, in elf Kilometern Höhe über der Stadt Überlingen. In diesen Tagen erinnern die Bewohner der Städte und Gemeinden rund um Überlingen an die Flugzeugkatastrophe, bei der eine baschkirische Passagiermaschine des Typs Tupolew TU 154 M und ein DHL-Frachtflieger vom Typ Boeing 757-200 kollidieren. Unter den 71 Toten sind 49 Kinder. Das 72. Opfer der Schreckensnacht, der Fluglotse Peter N., wird später von einem trauernden Vater und Ehemann, dem Bauingenieur Vitali Kalojew, in Zürich erstochen. Der getötete Lotse N. hinterlässt Frau und Kinder.

So viele Tote, so viel Leid

Dabei hatte dieser Sommerabend vor 15 Jahren so unbeschwert begonnen. In Konstanz sind beim Zeltfestival „Hannes und der Bürgermeister“ zu sehen, der laue Abend lockt die Menschen überall in der Bodenseeregion ins Freie. Die SÜDKURIER-Redaktion hat ihre Produktion zu weiten Teilen abgeschlossen, die Rotation läuft und liefert die ersten Zeitungsausgaben des kommenden Tages. Tagsüber hatte es technische Probleme gegeben, und so ist jede Redaktion gebeten worden, Bereitschaft am Mobiltelefon sicher zu stellen. Eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Kurz vor Mitternacht klingelt das Handy. „Ja, Roland Burger hier?“ Am anderen Ende der Leitung ist Stefan Schuler, der in dieser Nacht als diensthabender Redakteur am Verlagssitz Konstanz die Schlussredaktion verantwortet. Er berichtet von Anrufen, von vielen Anrufen beim SÜDKURIER, und alle schildern dasselbe: Über Überlingen soll ein Flugzeug abgestürzt sein.

Die Fähre zwischen Konstanz und Meersburg scheint sich plötzlich langsamer zu bewegen, obwohl man für die Überfahrt nur knapp 15 Minuten benötigt. Ewig scheint es zu dauern, bis das Schiff das nördliche Bodenseeufer erreicht. In halsbrecherischer Fahrt geht es im Auto weiter Richtung Überlingen. Noch während der Fahrt folgen weitere Anrufe. Die Kollegen Wolfgang Boller in Friedrichshafen, Jörg Braun in Stockach, Nils Köhler in Radolfzell sowie Carola Stadtmüller und Fotograf Dirk Diestel in Überlingen – alle sind wir in dieser Nacht auf den Beinen, schütteln den Schlaf und die Müdigkeit ab. Die Kollegen nähern sich von verschiedenen Seiten den Unglücksstellen, an denen zum Teil Feuer hell lodern.

Sie sprechen mit den ersten Rettern und Helfern vor Ort. Viele Ehrenamtliche lassen in dieser Nacht ihre Familie, ihre Kinder zurück, um anderen Töchtern und Söhnen, anderen Müttern und Vätern beizustehen. Doch es gibt nichts mehr zu helfen, nichts mehr zu retten. Es wird in den folgenden Stunden nur noch darum gehen, die Leichen der Crews und jener Kinder zu bergen, die im fernen Baschkirien besonders fleißig gewesen waren in der Schule und die als Belohnung ins spanische Barcelona reisen durften.

Extrablatt schnell vergriffen

Das Schicksal der Kinder lässt in dieser Nacht und in den kommenden Tagen niemanden kalt. Die Server des Online-Auftritts dieser Zeitung brechen unter der Last der Anfragen zusammen, als in den frühen Morgenstunden im SÜDKURIER-Extrablatt, das wir in Überlingen gemeinsam produzieren und dessen Druck in Konstanz die inzwischen verstorbenen Kollegen Susanne Metzler und Chefredakteur Werner Schwarzwälder ermöglichen, die ganze Dimension der Tragödie schwarz auf weiß dokumentiert wird. Das Extrablatt, in den Wirren nicht mit exakter Opferzahl, besticht durch präzise Berichte. Hunderte Kräfte sind mittlerweile vor Ort im Einsatz. Wenn auch schnell klar wird, dass ihnen weiter nur bleibt, sterbliche Überreste mit allem gebotenem Respekt zu behandeln, so geraten gerade dieses professionelle Verhalten und die Anteilnahme am Schicksal Fremder zur Größe einer ganzen Region.

Das Extrablatt zum Herunterladen:

| Dateiname | : | Extrablatt zum Flugzeugunglück |

| Datum | : | 13.06.2012 |

| Download | : | Jetzt herunterladen |

Zwölf Tage dauert es vom Unglück bis zur zentralen Trauerfeier des Landes im Überlinger Kursaal. Vieles wird geleistet, was man zuvor nicht für menschenmöglich gehalten hätte. Väter und Mütter vom Bodensee trösten bei dieser Trauerfeier und zuvor schon bei der Feier im benachbarten Owingen Hinterbliebene aus einem fernen Land am Ural, dessen Namen mancher gar nicht gekannt hatte. Die Erinnerung daran währt bis heute.

Zur Serie: 15 Jahre Flugzeugunglück

Die Katastrophe über dem Bodensee kostete 71 Menschen das Leben. Das Ereignis hinterließ tiefe Spuren bei den Menschen in der Region und stiftete Freundschaften zwischen Menschen in Baschkirien und Überlingen. Das Unglück führte auch zu mehr Sicherheit am Himmel. In drei Teilen beleuchtet der SÜDKURIER das Ereignis und seine Folgen. Die weiteren Teile:

- Am 27. Juni spricht Sulfat Chammatov über das Leid der Hinterbliebenen in Rußland und Weißrußland

- Am 1. Juli fragen wir bei einem Besuch bei Skyguide, ob sich ein solches Unglück wiederholen könnte.

Jahrestag

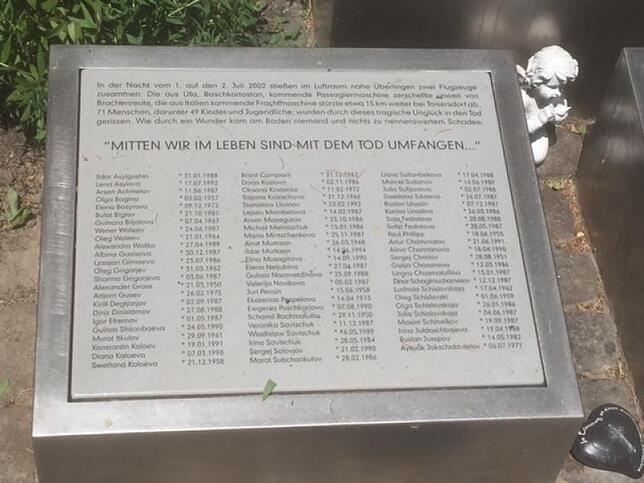

Wie in den Jahren zuvor kommen auch an diesem 1. und 2. Juli 2017 Hinterbliebene nach Überlingen. Federführend ist der Verein "Brücke nach Ufa", der sich nach der Flugzeugkatastrophe in Überlingen und Owingen sowie in Ufa (Baschkirien) gegründet hat. Geplant ist ein Empfang für die etwa 100 russischen Gäste und Regierungsvertreter. Eine öffentliche Veranstaltung am Abend des 1. Juli gilt dem Andenken der Opfer. Dabei werden an der Gedenkstätte Brachenreuthe zur Unglückszeit (23.35 Uhr) die Namen der Opfer verlesen. Es folgt eine Schweigeminute. Ebenso wird es an der Absturzstelle der DHL-Frachtmaschine bei Taisersdorf eine kleine Gedenkveranstaltung für die beiden Piloten der Maschine geben. Die Hinterbliebenen werden zudem persönlich Abschied nehmen an den Fundorten der sterblichen Überreste ihrer Liebsten. Geplant ist zudem ein Konzert des Kulturvereins Friedrichshafen.

Die Tragödie ist gegenwärtig: So erlebten Erika und Berthold Grundler aus Überlingen das Unglück

Der Knall, der Feuerball, der Kerosingeruch, das alles hat sich Erika und Berthold Grundler bis heute tief ins Gedächtnis gebrannt. Sie wohnen in Aufkirch, einem Ortsteil im Norden Überlingens, der in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 2002 nur knapp der Katastrophe entging. Erika Grundler hörte „diesen Wahnsinnsknall“, dann sah sie den Feuerball und beobachtete mit ihrem Mann zusammen am Fenster, „wie drei Teile brennend durch die Luft flogen – zwei in Richtung Norden, eines bewegte sich auf uns zu.“ Es habe gebullert wie ein Ofen, der nach Luft japst, sagt Berthold Grundler, im Spiegelschrank vibrierte das Geschirr. Ein Flügelteil mit 4000 Litern Kerosin rammte sich in ein Maisfeld, nur wenige Hundert Meter entfernt.Auf der Straße eilten erste Schaulustige – einige mit Kindern auf dem Rücken – in Richtung des brennenden Wrackteils. Es folgten bald schon Hubschrauber der Bundeswehr, die die Felder mit Scheinwerfern absuchten, und Soldaten klingelten und fragten, ob sie den Garten nach Trümmerteilen durchforsten dürften. Unten auf dem Bodensee fuhren immer mehr Schiffe mit Scheinwerfern. „Es war eine gespenstische Ruhe in den folgenden Tagen, wir kamen nur mit einem Ausweis durch die Absperrungen zu unserem Haus, in dem es noch tagelang nach unverbranntem Kerosin roch.“

Klar wurde Erika Grundler das Ausmaß der Gefahr erst am nächsten Tag. „Ein Spaziergänger schüttelte mir die Hand und gratulierte.“ Er habe den riesigen Feuerball von seinem Balkon am Überlinger Krankenhaus aus beobachtet und geschockt seiner Frau gesagt: Aufkirch sei jetzt womöglich ausradiert. „Da wurde mir bewusst, welches Glück wir Überlinger hatten“, sagt Erika Grundler, die damals erst Stunden zuvor Tschernobyl-Kinder aus Kiew verabschiedet hatte, die zur Erholung am Bodensee waren. Noch heute bewegt sie der Gedanke, dass an jeder Absturzstelle ein Wegkreuz steht: wie ein Schutz vor Schlimmerem. Wenn sie mit ihrem Mann bei Brachenreuthe spazieren geht, suchen sie regelmäßig die Gedenkstätte auf – die großen silbernen Kugeln an einem Draht, die eine zerrissene Kette symbolisieren. „Eine gelungene Stätte“, findet Berthold Grundler. An ihrem Haus in Aufkirch klingeln immer wieder Fremde und fragen – manchmal auf russisch – wo die Gedenkstätte steht. Und manchmal stehen Busse dort oben, deren Insassen um den Gedenkstein mit den Namen der 71 Opfer stehen. „Vergessen werde ich das alles nie,“ sagt Erika Grundler.

Der Überlinger Christian Gorber, der in der Unglücksnacht als einer der ersten Feuerwehrleute am Wrackteil der russischen Tupolew ankam, in dem sich – was er damals nicht wusste – noch Körper von Absturzopfern befanden, hat das Unglück trotz der großen Tragik heute bewältigt, wie er sagt. Mit dem Besuch der Gräber von Opfern auf dem Friedhof im baschkirischen Ufa habe sich für ihn das Ereignis gerundet.

Die Stunden und Tage nach der Katastrophe hat er, damals Pressesprecher der Überlinger Feuerwehr, noch heute lebhaft vor Augen. Das ganze Ausmaß wurde ihm und seinen Kameraden erst im Laufe des nächtlichen Einsatzes bewusst. „Als ich meine Fotos vom Unglücksort nachts im Feuerwehrhaus, wo sich der Stab befand, mit einem Tintenstrahler ausdruckte, waren alle schockiert“, sagt Gorber.

Die stärkste Belastung für die zeitweise über 1500 Einsatzkräfte war die Suche und Bergung der Leichen, unter denen 49 Kinder waren. Ein Mitglied der Rettungsteams offenbarte ihm später, der Leichengeruch sei nur schwer zu ertragen gewesen. Und ein ehemaliger Sanitäter offenbarte Gorber nach einem Vortrag einmal, daß er sich stets an den Einsatz erinnere, wenn er an der Tankstelle steht und seinen Wagen betankt, weil der Geruch von Diesel dem von Kerosin so ähnlich ist.

Zehn Jahre später sprach auch ein Polizeibeamter aus Friedrichshafen erstmals öffentlich über seinen Einsatz. Für ihn und seine Kollegen sei es ein Schock gewesen, als sie am 2. Juli 2002 den fast unversehrt scheinenden Körper eines toten Mädchens fanden. Das war die Tochter Vitali Kalojews, eines Bauingenieurs aus Ossetien, der bei dem Unglück seine Frau und beide Kinder verloren hatte. Der Mann, der später den Fluglotsen töten sollte, gehörte zu den ersten Angehörigen, die an der Unglücksstelle nur Stunden später eintrafen. Eine positive Folge der Katastrophe ist, dass Feuerwehr und Rotes Kreuz in den Folgejahren eine Notfall-Nachsorge aufbauten. Denn Helfer wurden früher häufig allein gelassen mit ihren traumatischen Erlebnissen nach einem schweren Einsatz. Und die können zu verheerenden körperlichen und seelischen Erkrankungen führen, wenn sie nicht erkannt und behandelt werden. So nahm sich nach dem Busunglück bei Donaueschingen im Jahr 1992 mit 20 Toten später ein Helfer das Leben, weil er mit dem, was er gesehen hatte, nicht fertig wurde. „Überlingen steht heute in einer Reihe mit dem ICE-Unglück von Eschede und Donaueschingen,“ sagt Gorber.

Es sei ein Glücksfall gewesen, dass damals der inzwischen überregional bekannte Notfallseelsorger Pfarrer Edwin Müller, der heute die Seelsorge-Einheit Heuberg leitet, seinen Löschzug betreute. Müller sorgte dafür, dass die Erlebnisse auch innerhalb der Gruppe besprochen und verarbeitet wurden. „Er legte einmal einen Stapel seiner Visitenkarten ins Florianstüble, die waren kurze Zeit später alle weg.“

Statistiken über psychische Probleme nach schweren Rettungseinsätzen gäbe es bei der Feuerwehr so nicht, sagt Gorber, der selbst über mehrere Jahre in der Nachsorge tätig war. Dieser Bereich ist nach wie vor ein Stiefkind in der Notfallversorgung. Er wünschte sich eine verlässliche Finanzierung für diesen Bereich, weil man so vermeiden kann, dass aus selbstlosen Helfern schnell auch Opfer werden. „Da ist noch ein bissle Luft nach oben,“ sagt er.

Die Katastrophe und ihre Folgen

Das Flugzeugunglück über dem Bodensee am 1. Juli 2002 mit 71 Toten hat die Luftfahrt, Polizei, Anwälte und Gerichte über Jahre beschäftigt. Eine Übersicht:

- 2. Juli 2002: Bei der Suche nach Wrackteilen und Opfern sind in den Tagen nach dem Absturz bis zu 1250 Beamte beteiligt. Es ist der bundesweit größte Polizeieinsatz dieser Art.

- 27. Juni 2003: Die Schweizer Flugsicherung Skyguide, Deutschland und die Schweiz bilden einen gemeinsamen Entschädigungsfonds. Berlin und Bern zahlen je zehn Millionen US-Dollar ein, die Summe von Skyguide wird nicht genannt.

- 24. Februar 2004: Der Fluglotse der Unglücksnacht wird an seinem Wohnort in Zürich-Kloten erstochen. Der 36-jährige Däne war nach der Katastrophe suspendiert worden, blieb aber Skyguide-Angestellter.

- 26. Februar 2004: Als Tatverdächtiger wird Vitali Kalojew aus der russischen Teilrepublik Nordossetien festgenommen, der seine Familie bei dem Unglück verlor.

- 3. Mai 2004: In Überlingen wird eine Gedenkstätte für die 71 Todesopfer eingeweiht.

- 19. Mai 2004: Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU/Braunschweig) nennt in ihrem Abschlussbericht technische Mängel sowie menschliche Fehler bei Skyguide und in der russischen Unglücksmaschine als Ursachen des Zusammenstoßes.

- 26. Oktober 2005: Das Obergericht des Kantons Zürich verurteilt Vitali Kalojew wegen vorsätzlicher Tötung des Lotsen der Unglücksnacht zu acht Jahren Zuchthaus.

- März 2015: Nach zahlreichen Prozessen gegen Deutschland, gegen Mitglieder der Flugsicherung Skyguide, gegen die Bashkirian Airline und gegen den TCAS-Hersteller Honeywell geht einer der letzten Prozesse zugunsten von Hinterbliebenen im Spanischen Barcelona zuende. (dpa)