Das waren noch Zeiten, als US-Präsidenten per Twitter noch keine ausländische Prominenz beschimpften, sondern Lob durch den Äther schickten. In dem Fall war der Empfänger Hugo Eckener (1868-1954), Luftschiff-Pionier, Nationalheld und Kommandant auf LZ 127 „Graf Zeppelin„, dem damals größten Luftfahrzeug überhaupt.

Der übliche amerikanische Respekt vor technischen Großtaten klingt im Telegramm von Präsident Herbert Hoover (1874-1964) an. Der wünscht Eckener nach dem Start in Lakehurst am 7. August 1929 eine erfolgreiche Reise und betont: „,Graf Zeppelin‚ trägt fortwährend zur Entwicklung der Kunst des Lufttransports bei.“

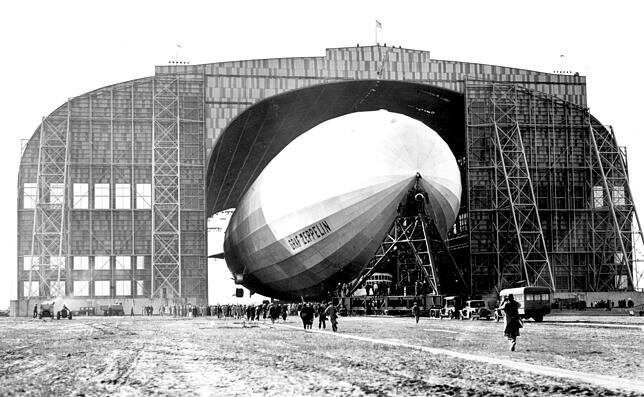

Die deutsche Übersetzung von Hoovers Botschaft mag hölzern klingen, aber den Ton trifft die Zeppelin-Euphorie der Zeit und die der Amerikaner. Die waren von der silbernen Zigarre aus Friedrichshafen massenhaft begeistert. 5000 Zuschauer kamen vor 90 Jahren zum Luftschiffhafen Lakehurst bei New York, um eine Premiere zu erleben: den Start zur „Weltfahrt„ von LZ 127.

Erstmals sollte ein Luftschiff seine Zuverlässigkeit unter Beweis stellen, indem es einmal den Globus umrundete. Im Grund handelte es sich um eine spektakuläre Marketing-Aktion der Friedrichshafener Luftschiffbauer, die vor allem eines im Blick hatte: das zahlungskräftige US-Publikum. Dieses konnte, wenn es nach Europa fahren wollte, zwar eine Schiffspassage nutzen. Doch selbst das damals schnellste Schiff, die „Bremen„, benötigte über den Atlantik bis New York mehr als vier Tage.

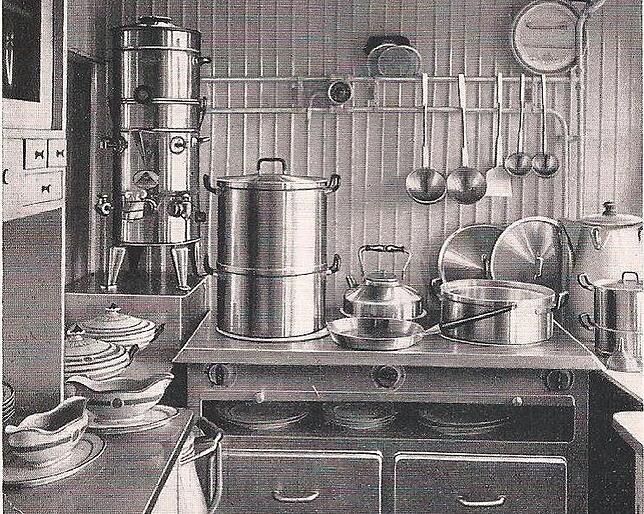

LZ 127 war mit knapp vier Tagen zwar nicht wesentlich schneller als die „Bremen„. Aber während sich dort auch die Schönen und Reichen in der Masse der Passagiere verloren, war die Fahrt im Zeppelin an Exklusivität nicht zu toppen. Nur 22 Gäste fuhren in der Gondel mit. Die Zahl der Besatzung war mit 20 bis 25 kaum höher.

Ein Zeitungszar mischt mit

US-Zeitungszar William Randolph Hearst (1863-1951), einer der reichsten Männer der Erde und deutschfreundlich eingestellt, war vom Zeppelin ebenfalls fasziniert. Er band seine publizistische Unterstützung der Weltfahrt aber an die Forderung, jene müsse in den USA beginnen und von einigen seiner Journalisten begleitet werden.

Deshalb war LZ 127 unter Eckeners Kommando am 1. August 1929 über den Atlantik gefahren – quasi als Auftakt zur eigentlichen Reise.

Blinde Passagiere an Bord?

Die begann, wie die „Deutsche Bodensee-Zeitung“ schrieb, turbulent. Zwei „junge Burschen“ hatten versucht, sich als blinde Passagiere an Bord zu schleichen. Der eine wurde abgefangen, nach einem zweiten „eifrig“ gesucht. Im Bauch des 236 Meter langen Giganten (drei Mal länger als der heutige Zeppelin NT) gab es einfach zu viele gute Verstecke. Aber Vorsicht! Mit an Bord waren: „Ein lebendiger Alligator und eine neunmonatige Bulldogge namens ,Happy‘“.

Nach dem Start am 7. August 1929 in östlicher Richtung war LZ 127 deutlich schneller unterwegs und landete am 10. August 1929 schon nach 55 Stunden in Friedrichshafen. Übrigens ohne blinden Passagier, denn der „befand sich entgegen anderen Nachrichten nicht an Bord“, so die „Bodensee-Zeitung“. Eckener, kurz vor seinem 61. Geburtstag, wollte aller Bejubelung entgehen. Er verließ das Luftschiff durch eine Maschinengondel und setzte sich unerkannt in sein Büro ab.

Flug über Moskau?

Mit der Weiterfahrt ließ man sich Zeit, denn sie führte ohne Zwischenstopp quer über den eurasischen Kontinent bis Tokio. Wie Eckener dem Publikum im Kurgarten-Hotel vor dem Aufbruch am 15. August 1929 erklärte, wollte man über Berlin und Danzig Richtung Dünaburg in Lettland fahren. Erst dort könne man die Wetter-Entwicklung absehen und entscheiden: Soll die Fahrt über Moskau führen (wo begeisterte Menschen auf den Dächern warteten) oder nördlich daran vorbei? Von all dem bekamen die Passagiere wenig mit. Sie dinierten vorzüglich im Fahrgastraum von LZ 127.

Hugo Eckener musste die Moskauer schließlich enttäuschen. Ein Tiefdruckgebiet zwang „Graf Zeppelin„ auf Nordkurs Richtung Ural und über Sibirien.

Nach 101 Stunden Fahrt über Taiga und Sümpfe erreichte LZ 127 Tokio. Für die Japaner bedeutete diese Landung auch eine politische Aufwertung. Denn der Zeppelin stand für Modernität, Zukunft und Anschluss an den Westen – Werte, die das Inselreich seit der Jahrhundertwende intensiv verfolgte. Was der Besuch Eckeners im Weißen Haus gewesen war, war nun ein Empfang für Besatzung und Passagiere in der kaiserlichen Sommerresidenz – allerdings war der Kaiser selbst nicht da.

Wieder in Lakehurst

Nach der Fahrt über den Pazifik und einem Zwischenstopp bei Los Angeles erreichte LZ 127 am 29. August 1929 nach drei Wochen den Ausgangspunkt Lakehurst. Jetzt erhielt Hugo Eckener von Präsident Hoover nicht nur ein Telegramm, sondern eine Einladung ins Weiße Haus. In Friedrichshafen wurde indes erst gefeiert und gerühmt, als das Luftschiff am 4. September wieder in der Heimat eintraf. Zunächst aber machte LZ 127 einen Schwenk nach Konstanz. 40 000 Menschen sollen die Ankunft bejubelt haben.

Der Flug bedeute, so die „Bodensee-Zeitung“ eine „neue Etappe friedlicher Annäherung der Völker“. Zur Begrüßung reiste der Reichsarbeitsminister und bekannte christliche Gewerkschafter Adam Stegerwald (1874-1945) nach Friedrichshafen. Die Regierung in Berlin hatte Beflaggung auf allen Gebäuden der Reichsbehörden angeordnet.

Zwei neue Helden

Die „Weltfahrt„ von LZ 127 hatte die Hoffnungen, die auf dem Luftschiffverkehr unter deutscher Technologieführerschaft ruhten, erfüllt. Hugo Eckener war endgültig ein deutscher Heros, seinen Namen kannte jedes Kind. So wie den von „Graf Zeppelin„. Er wurde das erfolgreichste Luftschiff überhaupt.

Das erfolgreichste Luftschiff aller Zeiten

- Erstflug 1928: Der Bau von LZ 127 auf der Werft in Friedrichshafen dauerte 21 Monate. Mit 236,6 Metern Länge war das Luftschiff das größte Luftfahrzeug seiner Zeit und blieb es bis zum Bau von LZ 129 „Hindenburg“ 1934/36. Die Taufe wurde auf den 8. Juli 1928 gelegt – dem 90. Geburtstag des 1917 gestorbenen Grafen Ferdinand von Zeppelin. Die Baukosten von 4,2 Millionen Reichsmark wurden etwa zur Hälfte durch die öffentliche Zeppelin-Eckener-Spende gedeckt. Den Rest finanzierten das Deutsche Reich und die Luftschiffbau Zeppelin GmbH.

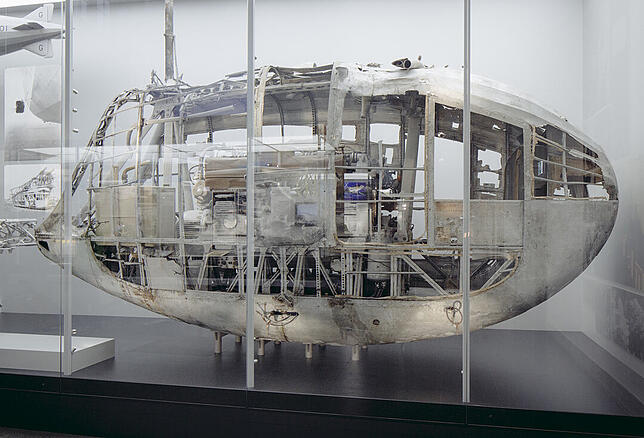

- Technik: Die Gaszellen im Innern des Luftschiffs fassten ein Volumen von 105 000 Kubikmeter. Zum Vergleich: Die Hülle des Zeppelin NT fasst ein Volumen von 8425 Kubikmeter. Dieses Luftschiff kann jedoch nicht wie LZ 127 durch das Traggas aufsteigen, sondern es braucht dazu Motoren. Der klassische Zeppelin ist dagegen – wie ein Ballon – ein Fahrzeug „leichter als Luft“. Er steigt auf, wenn er auf dem Boden nicht von einer Mannschaft mit Tauen gehalten oder verankert wird. Zum Vortrieb gebrauchte LZ 127 fünf Maybach-Zwölfzylinder-Motoren mit je 570 PS. Die Reisegeschwindigkeit lag bei 115 km/h, die maximale Reichweite bei 12 000 km. Das ist fast so weit, wie die besten Langstreckenjets heute fliegen. Eine alte Motorgondel von LZ 127 steht heute im Zeppelinmuseum in Friedrichshafen.

- Die Leistung: LZ 127 legte insgesamt knapp 1,7 Millionen Kilometer bei 590 unfallfreien Fahrten und 17 177 Fahrtstunden zurück. Zusammengerechnet war der Zeppelin zwei Jahre in der Luft. Neben der Weltumrundung wurde 139 mal der Atlantik nach Nord- und Südamerika überquert. Es wurden 34 000 Passagiere befördert, davon 13 110 als zahlende Gäste, und 78 661 Kilo Fracht transportiert. Nach dem Unglück von Lakehurst, bei dem im Mai 1937 LZ 129 ausbrannte, wurde LZ 127 außer Dienst gestellt und 1940 abgewrackt. (mic)