Die Menschen aus dem Hotzenwald sind ganz besondere Charaktere. Kenner behaupten, ihre Herzen seien schwer zu erobern. Doch würde dies gelingen, seien sie treu und ergeben. Den Hotzenwäldern wird auch nachgesagt, sie seien stur und hätten ihren eigenen Kopf – vor allem, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlten.

„Das ist ja eine gute Eigenschaft“, sagt Joachim Rumpf, der sich intensiv mit der Geschichte im Hotzenwald beschäftigt und in Görwihl wohnt. Ohne Zweifel. Und dieser Charakterzug zeichnet die Menschen in dieser rauen, aber schönen Landschaft im Südschwarzwald seit Jahrhunderten aus, wie ein Blick in die Geschichte zeigt.

Joachim Rumpf: „Die Unruhen der Hotzenwälder Bauern, die Bewegung der Salpeterer, die als Widerstand gegen das Machtstreben der Mönche des Klosters St. Blasien begannen und in Zwietracht unter den Bauern mündeten, zeigen, dass es früher Menschen gab, die sich mit politischen Verhältnissen und wirtschaftlichen sowie kulturellen Strömungen nicht abfinden wollten.“ Der Grund, warum die Aufständischen als Salpeterer bezeichnet werden: Der Anführer, Hans Fridli Albiez von Buch, war von Beruf Salpetersieder.

Die Grafschaft Hauenstein, in der die Salpeterer lebten, gehörte im dreizehnten Jahrhundert zum vorderösterreichischen Besitz der Habsburger. Doch nicht die Habsburger provozierten den Konflikt mit den Salpeterern, sondern das in der Grafschaft gelegene Kloster St. Blasien. Der Grund: Das Kloster forderte immer wieder höhere Abgaben. Zwischen 1726 und 1755 kam es zu den Salpetereraufständen, in denen sich Hauensteiner zunächst unter Anführer Hans Fridli Albiez von Buch gegen die Macht und Expansionspolitik des Klosters St. Blasien auflehnten. Die bürgerkriegsähnlichen Zustände zwischen den aufständischen Bauern und den gemäßigten Bauern sowie die Zusammenstöße mit Truppen des habsburger Landesherrn brachten Not und Leid. Joachim Rumpf weiß: „Als positiv darf der daraus resultierende Loskauf aus der Leibeigenschaft betrachtet werden. Unter den 20 000 Einwohnern der Grafschaft hatte das Kloster St. Blasien 11 500 Leibeigene, das Stift Säckingen 1800 und der Baron Zweyer von Evibach in Unteralpfen 400.“

Während der Salpeterer-Unruhen wurden Rädelsführer verfolgt und hart bestraft. Sie kamen ins Gefängnis nach Waldshut, Freiburg, Wien oder wurden hingerichtet. Hans Fridolin Albiez ließ sich nicht verhaften. Nach einem kurzen Kampf geht er mit dem Steuereintreiber als Geisel freiwillig, aber ungebunden nach Freiburg. Dort will er auf die Probleme und die Not der Waldbewohner aufmerksam machen. Doch der Salpetererhans, wie er genannt wird, kehrt niemals zurück. Sofort nach seiner Ankunft dort wird er gefangengesetzt und trotz der Bemühungen der Salpeterer kommt er nie mehr frei. Er stirbt im Arrest im Gasthof Zum roten Bären in Freiburg. Seine Anhänger sind sich sicher, dass er vergiftet wurde.

Joachim Rumpf erzählt von der Jagd auf die Widerständler: „Alle wurden als Salpeterer bezeichnet“, sagt er. „Die Bauern sind davon gesprungen, die wollten keinen Krieg mit ‚denen‘. Aber die Anführer der Salpeterer wurden aufgehängt.“ In Albbruck war eine der Richtstätten. In einem Exekutionsbericht vom 29. April 1739 heißt es: „Heute Morgen um 7 Uhr ist man mit den fünf Malefikanten in aller Ordnung von Waldshut aufgebrochen und ungefähr um 9.30 Uhr auf der Richtstelle zu Albbruck angelangt. Nach nachmaliger Verlesung der Todesurteile, Brechung des Stabes und anderer kurzer Zeremonien sind Leoni Bruntschi von Dogern, Josef Lüber von Rütte, Michael Eckert von Herrischried, und Michael Hartmann von Finsterlingen durch das Schwert vom Leben zum Tode hingerichtet worden. Hartmann wurde nach der Enthauptung auf ein neben dem Hochgericht aufgebautes Rad geflochten, sein Kopf in der Mitte dieses Rades mit einem Nagel angeheftet und seine im Kampf gebrauchte Hellebarde neben dem Kopf auf dem Rad angeschlossen. Die zwei Köpfe des Josef Lüber und des Michael Eckert sind auf den Galgen aufgenagelt worden. Das Begräbnis der Hingerichteten wurde unter dem Galgen vorgenommen.“

112 Hauensteiner, Männer, Frauen und Kinder wurden verbannt ins Banat, einer Region, die heute in Rumänien, Serbien und Ungarn liegt. Auf sieben Wagen verteilt, wurden sie paarweise zusammengekettet. Vom Gefängnis Waldshut ging es über Stühlingen bis nach Günzburg, wo sie auf die Ulmer Schachteln verladen wurden und mit diesen die Donau abwärts bis nach Temeschwar, dem Ziel ihrer Verbannung, gebracht wurden. Die Kosten mussten sie selbst bezahlen.

Dazu wurden ihre Güter verkauft. Auf der Homepage der rumänischen Stadt Neubeschenowa findet sich diese Chronik: „Die Ortschaft Neubeschenowa wurde zwischen 1748 und 1764 angesiedelt. Die Menschen kamen größtenteils zu Schiffe auf der Donau. Im Laufe dieser Zeit kamen immer wieder größere oder kleinere Gruppen von freiwilligen Reichskolonisten, die sich in unserer Gemeinde angesiedelt haben. Neben diesen gab es auch unfreiwillige Einwanderer, die gewaltsam deportiert wurden. So wurden wegen auftretender Unruhen der Salpeterer aus dem Hauensteiner Land im Schwarzwald mehrere Familien ins Banat zwangstransferiert – zur Abschreckung der Verbliebenen.“

Auch im 19. Jahrhundert kam es im Hotzenwald zu einer Salpeterer-Bewegung, ausgelöst durch Umwälzungen im staatlichen und kirchlichen Bereich. Im Gegensatz zu den Unruhen des 18. Jahrhunderts leisteten diese Salpeterer nur passiven Widerstand gegen die Obrigkeit. Ihre Stärke war das Verweigern, das Nicht-Anerkennen neuer Gesetze und Vorschriften, das Festhalten am Alten, Überlieferten, Traditionellen.

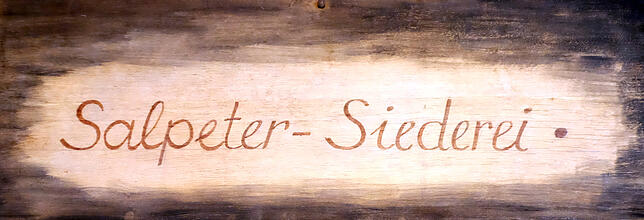

Hauenstein und die Salpetersieder

- Grafschaft Hauenstein: Die zur Grafschaft gehörende Burg Hauenstein befindet sich auf einem vom Rhein aufspringenden Felsrücken steil oberhalb des Städtchens Hauenstein. Die Burg Hauenstein war bis zum Jahre 1500 Sitz der Waldvogtei der Grafschaft Hauenstein und diente als Zollgebäude und als Landesverwaltung. Die Höhenlage und eine Biegung im Rhein ermöglichen einen wunderbaren, weiten Blick flussauf- und abwärts. Dem Rheinufer folgend verlief schon zur Römerzeit ein wichtiger Handelsweg. Somit gibt sich schon mit natürlichen Mitteln die Möglichkeit, den Land- und ebenfalls Schiffsweg auf dem Rhein kontrollieren zu können.

- Ende der österreichischen Herrschaft: Nach dem Frieden von Preßburg am 26. Dezember 1805 endete die vorder

österreichische Herrschaft. Durch den Vertrag zwischen Napoleon und Kaiser Franz II. fiel mit dem Breisgau auch das Hauensteinerland an das eben geschaffene Land Baden. Die Huldigung für den neuen badischen Landesherrn Kurfürst Karl Friedrich fand für die Hauensteiner am 30. Juni 1806 in Freiburg statt. Der letzte Hauensteiner Redmann, Johann Michael Jehle aus Heppenschwand, starb 1831 in Waldkirch, wo auf dem Friedhof sein Grab heute noch erhalten ist. - Salpetersieder: Dies ist eine historische Bezeichnung eines Berufes, der mit der Einführung des Schwarzpulvers große militärische Bedeutung erlangte, weil Salpetersieder den zur Herstellung des Pulvers notwendigen Salpeter beschafften. Der Mauersalpeter wurde aus dem Erdboden und von den Mauern von Ställen und Wohnhäusern gewonnen, weil er sich dort aus dem im Boden vorhandenen Kalk und den nitrathaltigen Exkrementen und Urin der Tiere und Menschen bildete. Der Salpetersieder zog von Dorf zu Dorf und durchsuchte Anwesen der Bauern. Er durfte die Böden aufreißen, Mauerstücke herausbrechen, Balken absägen und die salpeterhaltigen Teile mitnehmen. In seiner Hütte verkochte er die salzhaltige Erde in einer Sudpfanne mit Pottasche und schied den Kalisalpeter ab. Der Beruf verlor an Bedeutung, als 1820 große Naturvorkommen von Natronsalpeter in Chile und Guano an den Steilküsten des Südpazifik entdeckt wurden. Im Heimatmuseum in Görwihl ist eine Salpetersiederei nachgebildet.