Keine Frage, das Porträt des Renaissance-Malers Christoph Amberger (1502-1561/62) zeigt einen sehr reichen und beleibten Mann. Sein Blick unter dem samtenen schwarzen Barett ist streng. Fast ein wenig verbissen presst er die Lippen, die ein dichter Bart umsäumt, fest zusammen. Sein marderpelzbesetzter Umhang zeigt auf Brusthöhe ein rotes Kreuz – es ist das Jakobskreuz und weist ihn als Ritter des spanischen Santiago-Ordens aus.

Als Großmeister steht dem Orden zu dieser Zeit kein Geringerer als Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und König von Spanien, vor. In der Linken des Porträtierten ruht eine Bisamapfel-Uhr, eine der ältesten Taschenuhren der Welt. Ein Statussymbol, das auf die hohe gesellschaftliche Stellung verweist und nicht zuletzt auf den Wohlstand und Erfolg dieses Konstanzer Kaufmanns. Er heißt Ulrich Ehinger.

Handelspartner der Augsburger Welser

Das Gemälde, das heute im Kunsthistorischen Museum in Wien aufbewahrt wird, ist zwischen 1531 und 1533 entstanden – unmittelbar nachdem der Patrizier Ehinger und seine Familie aus dem Venezuela-Geschäft der Handelsgesellschaft der Augsburger Welser-Familie ausgestiegen war.

Es hatte sich für den Kaufmann vom Bodensee offensichtlich mehr als gelohnt: „1537 hat Ulrich Ehinger in seinem Testament auf 49 Seiten aufgelistet, welche Reichtümer in seinen Truhen liegen und wem er was vererbt“, erzählt Kirsten Mahlke, Professorin für Kulturtheorie und Kulturwissenschaftliche Methoden an der Universität Konstanz. „Deren Inhalt gleicht dem Schatz eines Aristokraten.“

Noch bemerkenswerter als der Reichtum der Familie Ehinger, an deren Spitze die Brüder Heinrich und Ulrich stehen, ist die Quelle, aus der sie einen Großteil dieses Wohlstands geschöpft hatten. Denn die beiden 1484 und vermutlich 1485 geborenen Brüder waren nicht nur Akteure in einem europäischen Netzwerk aus Kaufleuten, Bankiers, Juristen und Diplomaten, die sich an der spanisch-portugiesischen Eroberung und vor allem an der Ausbeutung der Neuen Welt beteiligten.

Verbindungen auch nach St. Gallen

Insbesondere Ulrich Ehinger, wie nun die Forschungen von Kirsten Mahlke und ihrer Konstanzer Doktorandin Hannah Beck zeigen, stand als „Hauptvermittler der Kredite, Berater und Schatzmeister des Kaisers“ zeitweise an der Spitze dieser Handelskette. „Vermutlich war es Ulrich Ehinger, der 1528 gemeinsam mit dem St. Galler Kaufmann Hieronymus Sailer, im Auftrag der Welser weitere Verträge zur Conquista Venezuelas unterzeichnete.“

„Vermutlich“ heißt es deshalb, weil bis dato in der Forschung dem Bruder Heinrich (spanisch: Enrique) diese bedeutendere Rolle zugeschrieben war. Mit dem spanischen Vornamen Enrique unterschrieb, so Mahlke und Beck, jedoch nachweislich auch jener Ulrich, der auf Christoph Ambergers Gemälde verewigt ist.

Der Kaiser in Geldnot gestattet die Ausbeutung Venezuelas

Für die Augsburger Welser scheinen die Konstanzer Ehinger ideale Geschäftspartner gewesen zu sein. Karl V., seit der Kaiserwahl 1519 unter anderem bei den Fuggern und Welsern hochverschuldet, hatte den Augsburgern als Ausgleich für ihre Kredite angeboten, die Anfang des 16. Jahrhunderts noch unbekannte terra incognita Venezuela im Auftrag der Krone zu erschließen und auszubeuten.

Warum Sklaven aus Afrika nach Amerika gebracht wurden

Schon Hans Ehinger, der Vater Ulrichs und Heinrichs, hatte Handelsbeziehungen auf die iberische Halbinsel gepflegt und seine Söhne früh Spanisch lernen lassen. Damit verfügte die Konstanzer Familie, wie Mahlke formuliert, über wertvolle Kenntnisse und Beziehungen, die den Welsern, für die sie zwischen 1519 und 1530 in zentralen Positionen in Spanien tätig waren, von großem Nutzen waren.

Forscherin arbeitet in spanischen Archiven

Um Licht in das bislang nur am Rande erforschte Venezuela-Engagement der Ehinger zu bringen, reiste Hannah Beck nach Spanien, um in Archiven nach Spuren der Konstanzer zu suchen. „Ich sichtete private Korrespondenzen, Verträge und Nachlässe“, erzählt Beck, die in Konstanz Geschichte, Hispanistik und Germanistik studiert hat.

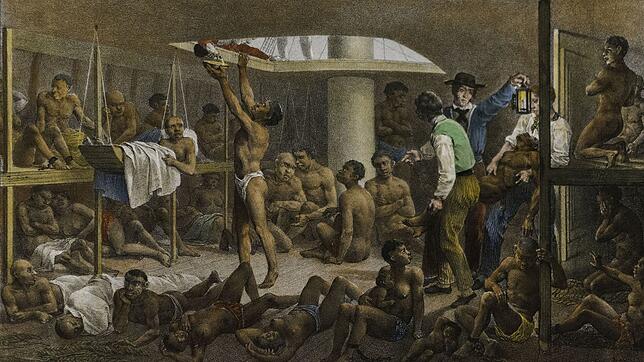

Klar wurde dabei nicht nur, wie dicht die Ehinger im Handelsnetz verknüpft waren. Es zeigte sich auch, dass die Konstanzer Kaufmannsfamilie vermutlich eine der ersten war, die in den groß angelegten Sklavenhandel investierte. „Bereits 1528, noch im Dienste der Welser, geht es um das Recht 4000 Sklaven aus Westafrika zu verschleppen“, sagt Kirsten Mahlke. In mehreren Verträgen folgen weitere 1000 Sklaven für Süd- und Mittelamerika. „Zum ersten Mal findet nun Sklavenhandel im großen Stil statt“, berichtet Hannah Beck. „Der transatlantische Menschenhandel erreichte in dieser Zeit eine Größenordnung, die es bis dahin nicht gegeben hatte.“

Hochriskante Schiffspassage

Die Schiffspassage über den Atlantik war damals extrem riskant. Nur etwa jedes dritte Schiff erreichte sein Ziel. Auch deshalb nennt Hannah Beck das Vorgehen bei der Planung und Umsetzung der Unternehmung hochspekulativ. Trotz dieser Unsicherheit wollten viele dabei sein und ihr Glück versuchen. Dabei konnten es sich, nüchtern betrachtet, die wenigsten wirklich leisten. „Die Unternehmungen in Südamerika fanden auf der Basis massiver Verschuldung einzelner Akteure statt.“ Die Ehinger selbst hatten sich aus dem Venezuela-Geschäft der Welser mit dem spanischen König bereits 1530 zurückgezogen.

Privatunternehmer mit Schwerpunkt in Süddeutschland

„Von Konstanz aus kann man die Geschichte der Eroberung Südamerikas neu erzählen“, betont die Professorin. „Bisher wird sie als rein spanisch-portugiesische Angelegenheit betrachtet.“ Auch der Beginn der deutschen Kolonialgeschichte, deren Anfang meist ins späte 19. Jahrhundert verlegt wird, setzt aus der Perspektive der „Welserkolonie“ somit mehr als 300 Jahre früher ein. „Ehinger zeigt wunderbar, dass die Eroberung Venezuelas vor allem von der Profitorientierung privater Unternehmer angetrieben war“, sagt Kirsten Mahlke. Diese saßen überall in Europa, vor allem aber auch in Süddeutschland.