Krise: Massensterben durch die Pest

Die katastrophische Wirkung, die die Pest auf die Menschen ausübte, war so nachhaltig, dass ihr Name jahrhundertelang gebraucht wurde, wenn irgendwo eine Seuche auftrat. Vor etwa 650 Jahren, zwischen 1346 und 1353, forderte die Pestwelle, die sich – von Mittelmeerhäfen ausgehend – durch ganz Europa zog, zwischen 20 und 25 Millionen Menschenleben. Das war rund ein Drittel der damaligen Gesamtbevölkerung.

Man schätzt, dass damals in den deutschen Gebieten jeder zehnte Bewohner durch die Pest umkam. In größeren Städten war die Todesrate deutlich höher. Übertragen wurde die bakterielle Seuche durch den Pestfloh, der im Fell von Ratten lebte, die es in den Städten zahlreich gab. Den Ursprung der Seuche vermuten Forscher heute in China oder in Mittelasien. Dort jedoch starben viel weniger Menschen als in Europa.

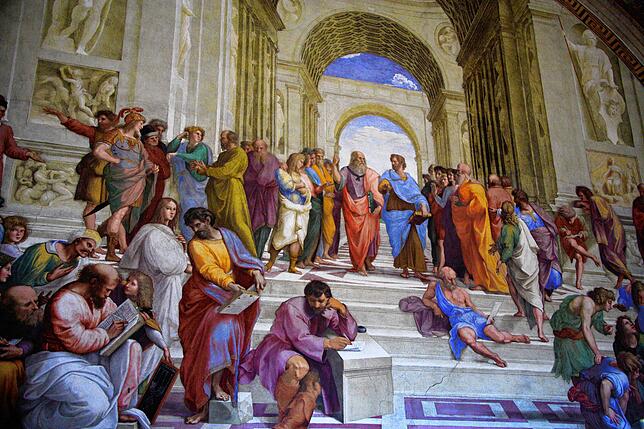

Positive Folge: Wiedergeburt der Antike

Der tausendfache plötzliche Tod durch die Pest stürzte die Menschen in ganz Europa eine geistige Krise. Der Zweifel nagte am Althergebrachten, der Glaube an die göttliche Allmacht und die zentrale Rolle der Kirche bekam Risse. Das legte die Basis für den Humanismus, der das menschliche Individuum stärker gewichtete, und die Reformation des 16. Jahrhunderts.

Durch Landflucht wuchsen die Städte, deren Bedeutung und Wohlstand. In Italien entdeckten Künstler und Architekten die klassische Kunst der Römer und Griechen. Ihre Schönheit und Ästhetik brachte die Rennaissance („Wiedergeburt“) hervor. Adelige, Kaufleute, Mäzene investierten jetzt in Kunst und vergaben Aufträge – in Deutschland etwa an Albrecht Dürer oder Lukas Cranach (Vater und Sohn). Diese Künstler wurden zu Stars und ihre Werke wurden zu Statussymbolen.

Krise: Weltkriege und Gewaltherrschaft

Bis 1914 glaubten die meisten Politiker und Militärs in Europa, dass ein neuer Krieg nach Art der kurzen Feldzüge des 19. Jahrhunderts geführt würde. Mit dieser Illusion zogen im August 1914 Millionen von Soldaten in einen Krieg, der an Opfern alles übertraf, was die Menschheit bis dahin angerichtet hatte. Es kam zu rund 20 Millionen toten Soldaten und Zivilisten, die Staatenordnung Europas kollabierte, und zusätzlich forderte die Spanische Grippe mindestens 50 Millionen Tote weltweit.

Bürgerkriege, Radikalisierung und politischer Mord prägten die 20er-Jahre, und viele Menschen sahen die Lösung in einem „starken Mann“. Deutschland bekam ihn mit Adolf Hitler, der sofort auf einen neuen Krieg hinarbeitete. Der kostete 60 Millionen Menschen das Leben und endete in Europa im Mai 1945 mit der deutschen Kapitulation. Zwischen den Trümmern glaubten nur Wenige, dass es jemals wieder aufwärts gehen würde.

Positive Folge: Europa wächst zusammen

Schneller als zunächst vermutet, arbeiteten sich die Deutschen aus dem Schutt des Jahres Null hervor. Gegen Ende der 50er-Jahre hatte das „Wirtschaftswunder“ die Vollbeschäftigung gebracht. Kanzler Konrad Adenauer und Präsident Charles de Gaulle besiegelten schließlich die deutsch-französische Freundschaft und überwanden die alte Feindschaft vor dem Hintergrund eines neuen, immer enger miteinander verbundenen Europa. Helmut Kohl und Francois Mitterand bauten weiter an diesem Erbe, ein Krieg zwischen beiden Ländern erscheint heute absurd.

Willy Brandt leitete die Entspannungspolitik mit dem Osten ein, deren Früchte Helmut Kohl 1989 als Architekt der Wiedervereinigung mit der DDR ernten konnte. Der Traum eines Europa ohne Grenzen wurde im Schengen-Raum verwirklicht, und eine einheitliche Währung in 19 Staaten befreit die Bürger von lästiger Umrechnerei im Urlaub.

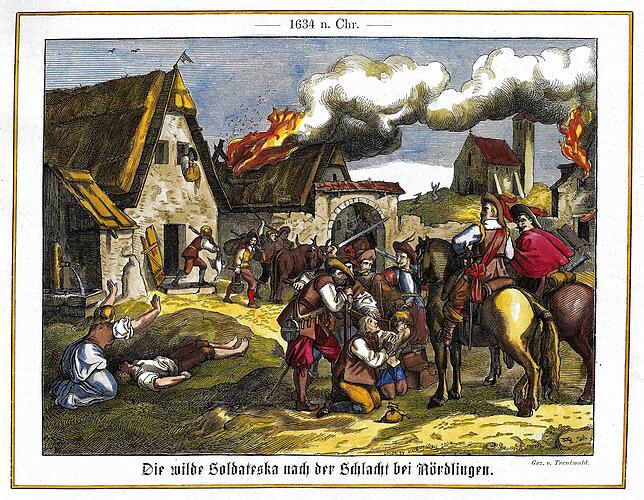

Krise: Die Verwüstung Deutschlands im Dreißigjährigen Krieg

Er hinterließ ein weitgehend verarmtes und ausgeblutetes Land: der auch „teutscher Krieg“ genannte Konflikt zwischen Habsburg-Spanien nebst katholischen Verbündeten einerseits und den deutschen Protestanten nebst Schweden und Franzosen andererseits. Was 1618 als böhmischer Aufstand gegen den Kaiser in Wien begonnen hatte, führte zu einem Dauerkonflikt, der – so schätzt man – rund sechs Millionen Menschen das Leben kostete, vor allem auf dem Land.

Da zu den Gewalttaten von Soldaten und Marodeuren Hungersnöte und Seuchen kamen, wird der Bevölkerungsverlust auf dem Land auf rund 40 Prozent geschätzt. Auf dem Gebiet der großen Kriegsverlierer Pfalz, Mecklenburg, Pommern sowie Teilen Württembergs und Thüringens verloren sogar 50 bis 70 Prozent der Menschen ihr Leben.

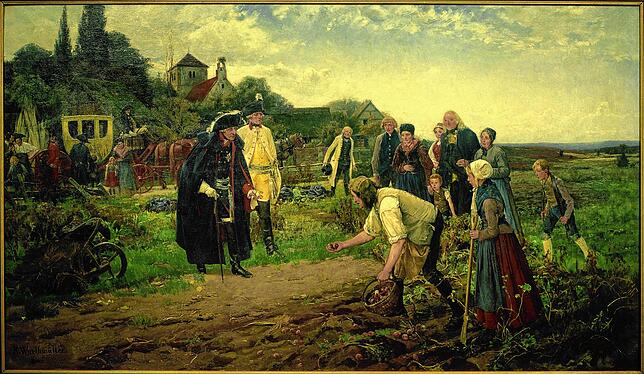

Positive Folge: Fürstenstaat und neue Ordnung

Der lange Krieg um die Macht im Reich machte endgültig Schluss mit der falschen Annahme, Gott sende ein „Strafgericht“ für begangene Sünden über die Menschen. Der Glaube an die göttliche Allmacht wich einem Wandel durch Vernunft, der allgemein als Aufklärung bezeichnet wird.

Der säkulare Staat mit einem nun der allgemeinen Wohlfahrt verpflichteten Fürsten an der Spitze baute eine effiziente Bürokratie auf und holte – wie Preußen – verfolgte Zuwanderer (die Hugenotten) ins Land, förderte Handwerk und Manufakturen, legte Sümpfe trocken und baute Kanäle für Lastschiffe. Schulunterricht wurde besser organisiert, neue Universitäten gegründet. Das Hochbarock brachte prächtige öffentliche Bauten und Residenzen hervor. Maler, Architekten und Komponisten wie Johann Sebastian Bach wurden an die Fürstenhöfe geholt.

Krise: Scheichs verteuern das Öl

Im Grund war es keine Krise um das Öl, sondern um seinen Preis, die im Herbst 1973 von den arabischen Staaten entfacht wurde. Der Grund war rein politisch: Syrien und Ägypten hatten Israel am Feiertag Jom Kippur überfallen, und ihre arabischen Verbündeten wollten die westliche Solidarität mit Israel durchkreuzen. Die Ölscheichs drosselten die Fördermenge, der Preis pro Barrel (159 Liter) stieg um etwa 70 Prozent – von heute lächerlichen 3 Dollar auf mehr als 5 Dollar.

Die geschockte Bundesregierung reagierte massiv mit dem „Energiesicherungsgesetz“. Das brachte ein Fahrverbot an vier Sonntagen sowie ein Tempolimit von 100 km/ auf Autobahnen und 80 km/h auf Landstraßen. Jetzt hieß es erstmals: Sprit sparen! Gegen die wirtschaftlichen Folgen half das wenig. Die hießen Kurzarbeit, steigende Arbeitslosigkeit, Insolvenzen und wachsende Sozialausgaben. Die Bundesrepublik steuerte direkt in die Rezession.

Positive Folge: Siegeszug der grünen Technik

Wenn heute Sonne, Wind und Biomasse einen ständig wachsenden Anteil am Energieverbrauch in Deutschland abdecken, dann ist das auch eine Folge der Ölkrise von 1973, der weitere Preisrunden folgten. Sie führten zu einem tiefgreifenden Umdenken: Autofahrer fragten nach dem Verbrauch, Hersteller reagierten, feilten an der Effizienz, erprobten neue Kraftstoffe, dann auch alternative Antriebe: Brennstoffzelle, Gasmotor, Batteriestrom.

Die Lehre aus 1973 hieß aber auch: Die Abhängigkeit vom Importöl verringern. Eine Folge daraus war zunächst der Ausbau der Kernkraft, und als der sich nicht durchsetzen ließ, das Umsteuern auf grüne Alternativen. Inzwischen läuft der Anteil der erneuerbaren Energien am deutschen Stromverbrauch auf 50 Prozent zu. Der Kampf gegen den Klimawandel beschleunigt den Prozess, doch sein Ursprung liegt in der Ölkrise 1973, die sich heute als heilsamer Schock darstellt.