"Die Zeppelin-Stiftung wurde zum Selbstbedienungsladen der Stadt mit Duldung des Staates." Zu diesem Urteil kommt Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin, der heute vor einem Jahr beantragt hat, die Ur-Stiftung seines Urgroßvaters Graf Ferdinand von Zeppelin wieder herzustellen. Die Erkenntnis reifte nach dem Studium der Akten von Innenministerium und Regierungspräsidium Tübingen, das im übrigen über seinen Antrag entscheiden muss. Zirka 7000 Seiten umfasse dieser Nachlass der Behörden, der zeigt, dass es von staatlicher Seite in den vergangenen 70 Jahren mehrere Versuche gab, der ursprünglichen Stiftung wieder Geltung zu verschaffen – ohne Erfolg (siehe unten). "Eine Krähe kratzt der anderen kein Auge aus, keiner wollte Stress mit der Stadt", so Brandenstein-Zeppelin.

Fakt ist, dass er mit seiner Meinung, der Stifterwille werde seit Jahrzehnten mit Füßen getreten, nicht allein da steht. Sogar aus den Reihen der Stadtverwaltung gab es vor Jahren schon mahnende Worte, ja die klare Forderung, die Verhältnisse rund um die Zeppelin-Stiftung zu ordnen. Am 25. März 1965 legte der Stiftungsjustiziar der Stadt, Rechtsrat Bernhard A. Probst, eine "Denkschrift" vor, die in allen wesentlichen Punkten die Argumentation von Brandenstein-Zeppelin heute stützt. "Es ist eine Lex Zeppelin zu schaffen", forderte der städtische Beamte damals.

- Stifterwille respektieren: Probst verweist darauf, dass der Graf bei Unmöglichkeit der Luftschifffahrt als Stiftungszweck nicht gemeinnützige und soziale Bestrebungen aller Art wünschte, sondern eine von der Stadt ausgeübte Mildtätigkeit, also die Verwendung der Stiftungsgelder ausschließlich zum Wohl der Hilfsbedürftigen und "auch in Zukunft zu keinem anderen Zweck", wie die Stadt per Flugblatt vom 25. November 1948 der Bürgerschaft kundtat. "Die Stiftungserträge sind nur für mildtätige Zwecke zu verwenden", forderte Probst.

- Stiftungsvorstand einsetzen: Probst forderte auch eine klare Trennung von Stadt- und Stiftungsverwaltung. Die Stiftung brauche ein eigenes, beschlussfähiges Gremium samt Stiftungsvorstand, während beim Gemeinderat nur noch eine Überwachungs- und Kontrollfunktion bleiben sollte. Dem Rechtsrat ging es vor allem um eine fachlich und kaufmännisch fundierte Überwachung und Führung der Wirtschaftsbetriebe unter Berücksichtigung des Stifterwillens.

- Gewinne der Stiftungsbetriebe für die Stiftung sichern: Probst beklagt bereits 1965 in seiner Denkschrift mehrfach, dass "direkt oder indirekt Stiftungsmittel einem Zweck zugeführt (werden), der nicht im Sinne der Stiftung ist". Die Anschaffung von Kunstwerten für das Zeppelin-Museum etwa, die ZF finanziert habe, sei "städtische Aufgabe", genau wie der Bau von Schulen, Kindergärten oder Hallenbad.

- "Wirkliche" Trennung von Stadt- und Stiftungsvermögen: "Die Vorgänge zeigen, daß man bei der Stadt versucht ist, über die Stiftung Mittel für die Stadt zu bekommen, damit (man) diese Mittel für andere Zwecke freibekommt", schreibt der Rechtsrat. Diese Interessenkollision sei verständlich, weise aber darauf hin, dass Stadt- und Stiftungspflege in einer Person vereinigt sind – was bis heute so ist. Probsts Schlussfolgerung: "Die Verquickung ureigener städtischer Aufgaben mit der Finanzierung durch Stiftungserträgnisse hat aber gezeigt, daß eine wirkliche Trennung zwischen dem Vermögen der Stadt und der Stiftung stattfinden muss."

- Fazit: Die Denkschrift von Bernhard A. Probst, die er 1965 OB Grünbeck vorlegte, verschwand im Stadtarchiv. Was er damals einforderte, wurde von Seiten der Stadt nicht umgesetzt.

Gutachten über Gutachten

Muss die Zeppelin-Stiftung, die 1947 per Gesetz aufgelöst wurde, in ihrer ursprünglichen Form wiedergestellt werden? Verwendet die Stadt Friedrichshafen als Erbe des Stiftungsvermögens die Erträge im Sinne des Stiftungsgründers Graf Ferdinand von Zeppelin? Zu diesen Rechtsfragen wurden in den vergangenen Jahrzehnten eine ganze Reihe von Gutachten mit tausenden Seiten gefertigt. Hier eine Auflistung der im drohenden Rechtsstreit wohl relevanten, historischen Dokumente:

5. Januar 1952: Rechtsgutachten der Stadt von Prof. Dr. Jellinek

2. August 1952: Schriftsatz dazu von Prof. Scheuner

27. Mai 1955: Leitfaden von Stiftungsjustiziar Dr. Ernst Müller vom Landratsamt, die Stiftung sei eine öffentliche Stiftung

24. Februar 1956: Gutachten von Landgerichtspräsident a.D. Dr. Fritz Grub zum Thema öffentliche Stiftung

25. März 1965: Denkschrift von Dr. Bernhard Probst, Stiftungsjustiziar bei der Stadtverwaltung

9. Oktober 1971: Rechtsgutachten von Dr. Fritz Baur im Auftrag der Stadt

21. Juni 1982: Rechtsgutachten von Prof. Dr. Leisner im Auftrag von Graf Brandenstein-Zeppelin

30. November 1990: Rechtsgutachten von Prof. Oppermann im Auftrag der Stadt

16. Februar 2015: Rechtsgutachten von Prof. Dr. Kämmer im Auftrag von Graf Brandenstein-Zeppelin, der darauf seinen Antrag auf Restitution der Stiftung gründet.

Aufschlussreiche Auszüge aus den Akten von Innenministerium und Regierungspräsidium

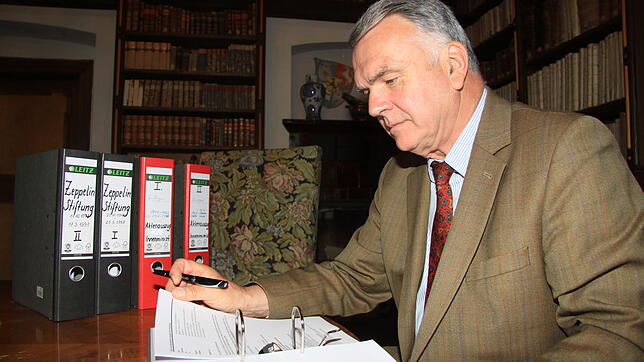

Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin erhielt Einsicht in relevante Akten des Innenministeriums wie auch des Regierungspräsidiums Tübingen. Viele Schriftstücke und Aktenvermerke dokumentieren nach seinem Dafürhalten, dass seit der staatlich verfügten Auflösung der Zeppelin-Stiftung 1947 die Frage im Raum stand, ob die Stadt Friedrichshafen die Stiftung nicht wieder in ihre ursprüngliche Form zurückversetzt werden müsste.

- 1950er Jahre: Der erste Stiftungs-Justiziar im Landratsamt, Ernst Mühlhäuser, schreibt 1955 an Ministerpräsident Gerhard Müller und fordert die Neuorientierung der Zeppelin-Stiftung als öffentliche Stiftung mit überregionalem Charakter. Ein Gutachten des ehemaligen Landgerichtspräsidenten Fritz Grub vom 24. Februar 1956 kommt zum gleichen Ergebnis. Tenor: Für die Stiftung brauche es von der Stadtverwaltung unabhängige Organe, um einen Interessenkonflikt zu vermeiden. Ein knappes halbes Jahr später schreibt das Regierungspräsidium an Innenminister Renner, dass die Stiftung in ihrer Rechtsfähigkeit durch Gesetz wiederhergestellt, also restituiert werden müsse. Im März 1957 beauftragt das Innenministerium hausintern dazu ein Gutachten.

- 1970er Jahre: Jahre später, erst am 11. Januar 1971, schreibt Ministerialdirektor Geiger vom Innenministerium an den Häfler OB Grünbeck, Aufsichtsbehörde und Stadt hätten die Pflicht, den ursprünglichen Stiftungszweck in der Satzung von 1908 – also Luftfahrtforschung und -förderung – wieder zu verfolgen, nachdem dies wieder möglich sei. Daraufhin gibt die Stadt bei Professor Fritz Baur ein Gutachten in Auftrag, das zu dem Schluss kommt, eine Wiederherstellung der Urstiftung sei nicht mehr möglich. Die Auseinandersetzungen mit dem Innenministerium ziehen sich bis ins Jahr 1974.

- 1980er Jahre: Am 20. April 1983 informiert das Innenministerium OB Martin Herzog, Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin habe einen Antrag auf Wiederherstellung der Ur-Stiftung gestellt. Der wird nie beschieden. Dafür findet sich ein Aktenvermerk vom 18. Juli 1983, wonach der Vorschlag zur Restitution der Zeppelin-Stiftung mit dem Ministerpräsidenten vertraulich besprochen worden sei. Darin wird die Erwartung geäußert, dass sich die Stadt Friedrichshafen auch auf eine Vergleichslösung einlassen werde. In einem weiteren Vermerk vom 18. Dezenber 1984 für den Ministerpräsidenten steht hingegen, der ursprüngliche Zweck der Zeppelin-Stiftung könne nicht mehr restituiert werden.

- 1989/90: Der Landesrechnungshof beschäftigt sich erstmals mit der Causa Zeppelin-Stiftung und fordert einmal mehr, die ursprüngliche Stiftung wieder herzustellen. Ein Gutachten des Innenministeriums unterstützt die Position. Am 30. November 1990 legt nun Professor Thomas Oppermann im Auftrag der Stadt ein Gegengutachten vor. Tenor: Die Restitution der Ur-Stiftung ist nicht mehr möglich, die Rechtsanordnung und deren Aufhebung war rechtens. (kck)