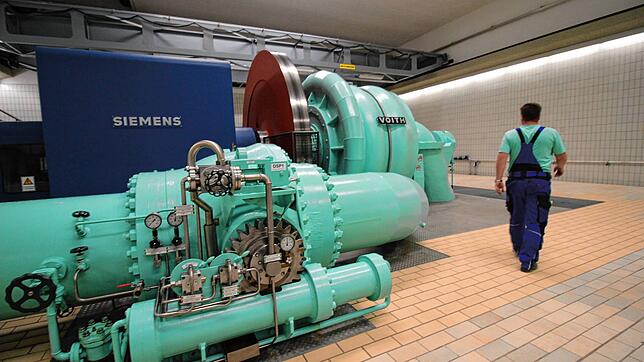

Gegen jede Natur fließt das Bodenseewasser im ersten Schritt bergauf. Damit die Bodenseewasserversorgung (BWV) Trinkwasser liefern kann, muss es erst einmal auf den Sipplingerberg gepumpt werden. Das geschieht in einem Pumpwerk in Süßenmühle, Gemeinde Sipplingen. Auf dem Sipplingerberg angekommen, sprudelt es aus dem sogenannten Quellbecken und fließt nun weiter, mit natürlichem Druck, in entlegene Gebiete von Baden Württemberg.

Im allerersten Schritt wird das Trinkwasser ohne jeglichen Energieaufwand aus einer Tiefe von 60 Metern gefördert. Das geschieht mit dem Druck der Wassersäule, die auf dem Wasser in der Tiefe lastet, und funktioniert bis auf Höhe des Wasserspiegels – also abhängig vom aktuellen Pegel. In Süßenmühle, am Übergang zu den Pumpen, gibt es deshalb einen kritischen Punkt, der beim aktuell sinkenden Wasserspiegel näher betrachtet werden muss. Nämlich vor dem Hintergrund der Frage, wie lange die Trinkwasserversorgung zuverlässig gesichert ist.

Genügend Vorrat in 60 Metern Tiefe

Angesichts des hohen Wasserverbrauchs an heißen Tagen und wegen des sinkenden Bodenseepegels stand in den vergangenen Tagen öfter die Frage im Raum, ob der Zweckverband Bodenseewasserversorgung jederzeit genügend Wasser liefern könne. Der BWV gibt Entwarnung und verweist darauf, dass das Wasser aus 60 Metern Tiefe gefördert werde.

Nicht beantwortet ist damit die Frage, wie zuverlässig das Wasser aus der Tiefe im ersten Schritt bis an das Seepumpwerk in Süßenmühle befördert werden kann. Hierfür gibt es nämlich gewisse natürliche Grenzen.

Mit natürlichem Druck bis nach Süßenmühle

Damit das Wasser seinen normalen Weg nimmt, ist zunächst einmal die Physik gefragt. Denn es ist der natürliche Druckausgleich, der dafür sorgt, dass das Wasser aus 60 Metern Tiefe bis an die Oberfläche gelangt. Die auf dem Wasser liegende Wassersäule erzeugt diesen Druck. Das Prinzip ist bekannt: Wasser kann durch einen Schlauch über einen Berg befördert werden, wenn das vordere Ende des Schlauchs über dem Scheitelpunkt des Berges liegt.

Druckausgleich bis zu einem Pegel von 2,82 Metern

Und so kann man sich auch das Pumpwerk in Süßenmühle vorstellen. Bei Normalwasserständen liegt die Entnahmestelle unter diesem Scheitelpunkt. Gemessen am Pegel Konstanz beträgt die Marke 2,82 Meter. Bis zu diesem Punkt kann die BWV quasi auf natürlichem Wege das Wasser bis an das Seepumpwerk in Süßenmühle führen. Nach Angaben der BWV liegt die Fördermenge in diesem Fall bei maximal 626.000 Kubikmetern täglich.

Doch auch wenn der Pegel unter die 2,82-Marke sinken würde, liefen die Pumpen nicht trocken. Wie die Pressestelle der BWV berichtet, gebe es hierfür die Vorpumpwerke. „Sie ermöglichen große Fördermengen auch bei niedrigen Seewasserständen.“ Sie seien im Übrigen aus anderen technischen Gründen – hier spielt auch die Quagga-Muschel eine Rolle – ständig in Betrieb.

Unter Einsatz der Vorpumpwerke – hierfür muss dann Strom verbraucht werden – kommt die BWV laut ihren Angaben auf eine maximale tägliche Fördermenge von sogar 639.000 Kubikmetern Wasser. Dieses Prinzip funktioniert bis zu einem Pegel von 1,11 Metern. Doch was ist danach?

Marke unter 1,11 aus heutiger Sicht unrealistisch

Zunächst einmal kann auch hier Entwarnung gegeben werden. Denn dass der See jemals unter die Marke von 1,11 Metern fallen würde, ist aus heutiger Sicht unrealistisch. Noch nie in den letzten 200 Jahren wurde ein Wert gemessen, der unter zwei Metern gelegen hätte. Doch sei, so versichert die BWV, auch unter den 1,11 Metern eine Förderung möglich, allerdings dann bei reduzierten Mengen und unter erhöhtem Strombedarf.

Das Projekt Zukunftsquelle der BWV denkt diesen Schritt nun mit. Eine neu zu bauende Wasserentnahmestation im Pfaffental bei Sipplingen liegt nämlich tiefer als die bisherige in Süßenmühle. Aus heutiger Sicht sei mit dem ersten Spatenstich für das Projekt nicht vor Ende 2023 zu rechnen. Pressesprecherin Teresa Brehme: „Hier kann das Wasser immer im freien Zustrom in die Vorlagebehälter für die Aufbereitung einströmen.“ Die neuen Entnahmeleitungen lägen in einer anderen Höhenlage und haben in Summe einen höheren Fließquerschnitt, so Brehme. „Das erhöht die Leistungsfähigkeit. Außerdem können die Leitungen frei von Muscheln gehalten werden, sodass diese nicht zuwachsen können.“

Antworten auf die häufigsten Fragen zur Trinkwasserversorgung im Bodensee

Wie viele Menschen werden mit Trinkwasser aus dem Bodensee versorgt?

Rund vier Millionen Menschen in Baden-Württemberg erhalten ihr Trinkwasser über die Bodenseewasserversorgung (BWV).

Ab welchem Pegelstand wird die Trinkwasserversorgung kritisch?

Bis 2,82 Meter funktioniert die Förderung ohne Zusatzenergie. Ab 1,11 Metern müssen Vorpumpwerke eingesetzt werden. Werte unter 2 Metern wurden in den letzten 200 Jahren jedoch nie gemessen.

Kann das Trinkwasser am Bodensee knapp werden?

Kurzfristig nein. Selbst bei sehr niedrigen Pegelständen bleibt die Versorgung durch technische Lösungen wie Vorpumpwerke gesichert.

Welche Risiken gibt es für die Bodenseewasserversorgung?

Neben niedrigen Pegelständen können invasive Arten wie die Quagga-Muschel ein Problem darstellen, da sie Leitungen und Filteranlagen zusetzen können.

Wer kontrolliert die Trinkwasserqualität am Bodensee?

Die Qualität wird kontinuierlich überwacht – durch die BWV, die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) und weitere Behörden.