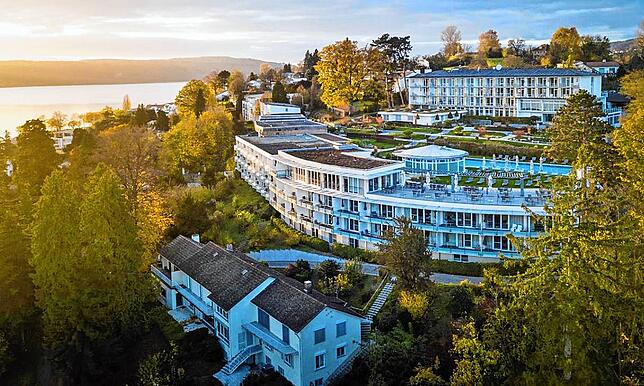

Die Planungen für eine zukunftsweisende Erweiterung der Klinik Buchinger Wilhelmi laufen bereits seit mehreren Jahren. Die aktuelle Bebauungsplanänderung umfasst insbesondere die Erweiterung und Modernisierung des derzeitigen Hauptbaus an der Wilhelm-Beck-Straße sowie eine völlige Neugestaltung des Areals ganz im Süden, wo der alte Bestand unter anderem einer Tiefgarage und in den Hang integrierten Neubauten weichen soll.

Stein des Anstoßes im wörtlichen Sinn war nicht erst vor dem jetzigen Satzungsbeschluss des Gemeinderats zumindest für die nähere Nachbarschaft die Modernisierung des Haupthauses als Empfangs- und Praxisgebäude, das in seiner Grundsubstanz aus dem Gründerjahr 1954 stammt. Bereits mehrfach hatten unmittelbare Anwohner aus der Wilhelm-Beck-Straße und aus der Säntisstraße in Briefen an die Geschäftsleitung, den Oberbürgermeister und die Gemeinderäte ihre Kritik an der Erweiterung, vor allem die Erhöhung des Baus formuliert. Zuletzt hatte es am 12. Mai einen Austausch im Beisein von Jan Zeitler gegeben, der allerdings aus Sicht der Nachbarn keinen Erfolg brachten.

So reagieren die Planer auf Kritik der Nachbarn

Regelmäßig hatte Baubürgermeister Thomas Kölschbach bereits in den vorausgegangenen Sitzungen darauf hingewiesen, dass die aktuellen Pläne zur Erhöhung des Hauptgebäudes auf 15 Meter schon von den Festsetzungen der maximalen Gebäude- beziehungsweise Firsthöhe im aktuell rechtskräftigen Bebauungsplan gedeckt sind. Darauf wies zu Beginn der abschließenden Beratung des Satzungsbeschlusses im Gemeinderat Johann Senner selbst hin, dessen Büro die Bauleitplanung verantwortet und dessen Stadtplaner Benedikt Müller anschließend weitere Details erläuterte.

Mit einer Absenkung der Erdgeschossfußbodenhöhe um 95 Zentimeter habe man auf die Kritik aus der Nachbarschaft durchaus reagiert, sagte der Planer. Die Zahl der Geschosse bleibe bei vier, erläuterte Senner, lediglich die Bruttogeschosshöhe erhöhe sich aufgrund der erforderlichen Infrastruktur auf vier Meter, die lichte Höhe der Räume betrage allerdings lediglich 2,85 Meter. Das sei kein Luxus für Behandlungs- und Patientenzimmer, sagte er. In Summe erhöhe sich das Gebäude dadurch von derzeit 13,76 Meter auf 15 Meter.

Anwohner haben weitere Kritik am Bau

Auch wenn die künftige Gesamthöhe des Hauptbaus künftig innerhalb des bisherigen baurechtlichen Rahmens liegt, beklagen die Anwohner die steigende Traufhöhe und die aus ihrer Sicht größere Massivität des Baus. Dies beeinträchtige nicht nur die eigenen Blickbeziehungen, sondern schade auch dem ganzen Stadtbild, heißt es in dem Brief noch einmal sinngemäß, den Nils Kolberg im Namen von Unterzeichnern formuliert hatte. Sie störte auch die geplante Photovoltaikanlage, die nach Senners Erläuterungen lediglich 50 Zentimeter ausmache.

Ungeachtet der Einwände hatte das Gremium bei seiner Abwägung der Argumente über alle Fraktionen hinweg bis auf eine Gegenstimme keinerlei Zweifel an dem Vorhaben. Ja, es dominierte fast unisono die Euphorie über die Bedeutung und die Qualität des Betriebs für die Stadt und die Anerkennung der wachsenden Anforderungen.

Glückwünsche aus dem Gemeinderat

„Ein segensreiches Unternehmen macht damit einen wichtigen Sprung in die Zukunft“, erklärte Walter Sorms (LBU/Grüne): „Ich gratuliere von Herzen.“ Auch dessen Fraktionskollegin Bernadette Siemensmeyer befürwortete die aktuelle Entscheidung, hätte sich allerdings aus atmosphärischen Gründen gewünscht, dass man zumindest die sich ändernden Verhältnisse und die zunehmende Massivität des Hauptgebäudes mündlich eingeräumt hätte und „dass man dies unter Abwägung aller Aspekte für vertretbar hält“. Siemensmeyer: „Eine Firsthöhe von 15 Metern ist eben keine Wandhöhe von 15 Metern.“

Lob kam von Lothar Thum (FWV/Üfa). Er freue sich, dass das alteingesessene Unternehmen sich auf den Weg gemacht habe, „in die Zukunft zu investieren“, sagte Thum. Diese Modernisierung trage auch zur Wirtschaftsförderung in der ganzen Stadt bei. „Glückwünsche“ sprach auch Sonja Straub (CDU) aus. Die geplanten Investitionen sicherten nicht nur Arbeitsplätze, sondern stützten auch den Einzelhandel. Ihre Fraktion stimme daher geschlossen zu.

AfD-Stadtrat Thorsten Peters mit einziger Gegenstimme

Eine einzige Gegenstimme kam von Thorsten Peters (AfD). Die Einnahmen, die das Klinikum generiere, beeinträchtigten zum einen die Seesicht der Anwohner, warf sich Peters in die Bresche, zum anderen gehe die Planung „auf Kosten des Stadtbilds und damit der Allgemeinheit“. Peters war überzeugt: „Natürlich passt diese Bebauung nicht zum ländlichen Flair von Überlingen.“

Kein großes Thema mehr war dagegen das Umkrempeln des südlichen Hangbereichs, wo mit dem sogenannten Doktorhaus und der Villa Fichtenau mehrere erste Wurzeln der Fastenklinik verschwinden werden. Zugunsten einer mehrgeschossigen Tiefgarage und in den Hang integrierten terrassierten Räumen. Verbunden damit ist auch eine Neuordnung des Liefer- und Mitarbeiterverkehrs über die Straße zum Stein, was gleichzeitig zu einer Entlastung der Wilhelm-Beck-Straße führt.