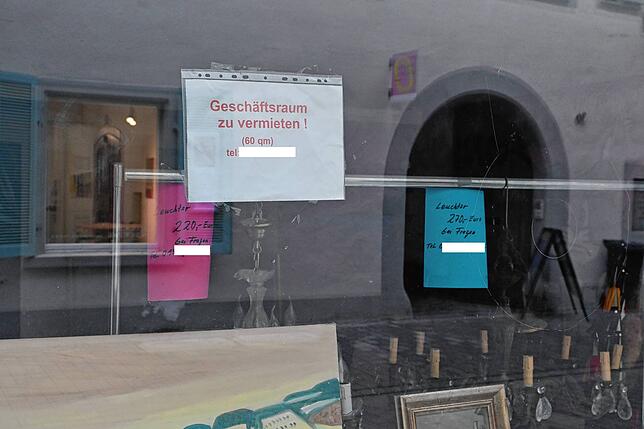

In einer Sache waren sich Jan Zeitler und Martin Hahn im Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters einig: Bezahlbarer Wohnraum in Überlingen ist schwierig. „Selbst, wenn wir alles richtig machen, würde es nur unmerklich besser“, sagte Hahn in der SÜDKURIER-Podiumsdiskussion Ende vergangenen Jahres. Leerstände in der Altstadt werden oft zum Spekulationsobjekt, erläuterte Zeitler an selber Stelle. Zum Teil seien gerade Altbauten sanierungsbedürftig, aber es sei schwierig, Zugang zu den fern von Überlingen wohnenden Eigentümern zu bekommen. Die Konsequenz: Die Gebäude bleiben sich selbst überlassen.

Bei der bisher aktuellsten Zensus-Erhebung mit Stichtag 15. Mai 2022 standen in Überlingen 645 von 13.526 Wohnungen leer. Das entspricht 4,8 Prozent des Gesamtbestandes. 8782 davon wurden vor 1980 errichtet, also vor mehr als 45 Jahren. Was wäre also, wenn in Überlingen mehr saniert würde?

Was, wenn mehr saniert würde?

Cornelia Wiethaler hat darauf eine klare Antwort: „Wir hätten mehr städtischen Wohnraum, Familien kämen, damit hätten wir automatisch eine belebtere Innenstadt und mehr Lebensqualität, und darüber hinaus würden wir mehr Grünflächen erhalten.“ Die Überlingerin ist Mitglied des Landesvorstandes des Nabu und stellvertretende Sprecherin des Bundesfachausschusses für Bauen und Siedlung. „Bestandsausbauten sind die Zukunft“, sagt sie. Wiethaler selbst hat 2016 in Heidelberg einen alten Bahnhof modernisiert.

In wechselnder Besetzung und mit einigen Sachverständigen gab sie dem Gemäuer eine buchstäbliche Frischzellenkur: neue Böden, neue Dämmung, neue Heizung. „Innenausbau kann man selbst machen, für die Statik benötigt man einen Experten“, fasst sie zusammen. Sie will zeigen, man kann auch selbst Hand anlegen, selbst das Marode wieder wohnlich zu machen. Nach diesem Vorbild sieht sie sich derzeit in Überlingen um, ob es ein ähnliches Modellobjekt gibt, ein Mutmacherprojekt, wie sie es nennt.

„Ohne Sanieren kein CO2-neutrales Bauen“

Geeignet dafür wäre beispielsweise das Eckhaus, wo Krummeberg- und Gradebergstraße aufeinandertreffen. Es stehe seit Jahren leer, sagt Wiethaler. 26 Personen könnten darin in sechs Wohnungen leben. „Wohnraum im Bestand ist die Zukunft“, sagt sie und erläutert: „CO2-neutrales Bauen bekommen wir ohne Sanieren nicht hin.“ Sie rechnet vor, würden wir weiter im bisherigen Maß mit Beton und Stahl bauen, würden bis 2050 weltweit 71 Gigatonnen CO2 ausgestoßen.

Wären 90 Prozent der Neubauten aus Holz statt Beton und Stahl, wären es sieben Gigatonnen – 90 Prozent weniger. Deshalb am besten gleich auf Bauen im Bestand setzen – also nutzen, was schon da ist. Und für den Ausbau nutzen, was bleibt: nachhaltige Materialien wie Lehm, Holz, Stroh und Hanf. Weg von fossilen Energiequellen. Als Quote für energetische Sanierung peilt die Stadt zwei Prozent pro Jahr an. Ginge es nach Wiethaler, sollten sogar zehn Prozent angestrebt werden, sollte Klimaneutralität bis 2035 das Ziel sein.

Bausubstanz so lange wie möglich erhalten

Architektin Corinna Wagner hält es für sinnvoll, Bausubstanz so lang wie möglich zu erhalten. Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen im Denkmalschutz, Bauen im Bestand und sakraler Architektur. „Ich bin nur für Abriss, wenn die Substanz wirklich so schlecht oder so belastet ist und dieses Problem sich nicht ohne Schaden für die Menschen beheben lässt.“ Bestandsschutz erhalte beispielsweise das Stadtbild, erläutert Wagner.

Leerstand könnte nicht zuletzt den Häusern selbst schaden. Kirchen mögen es beispielsweise nicht, wenn man sie heizt. Weil die Wärme mehr Feuchtigkeit transportiert, steige die Feuchtigkeit in Holz und Orgel. Solange die Hülle aber intakt ist, hält es ein Haus lange aus, leerzustehen. Aus Wagners Sicht sollten Eigentümer deshalb die Pflicht haben, die Hülle zu pflegen – wie bei einem Denkmal.

So könnte Leerstand belebt werden

Wagner gibt im Auftrag der Stadt Meersburg Sanierungsberatungen. Orte mit viel Tourismus hätten generell ein Problem, sagt sie: „Je teurer das untere Stockwerk vermietet werden kann, desto größer die Gefahr, dass die Stockwerke darüber leer bleiben, weil das untere den Rest mitfinanziert.“ In Bad Saulgau helfe die Stadtverwaltung dem Leerstand teils mit Pop-up-Stores auf die Sprünge, sagt sie. Auch einen „Tag des Leerstandes“ könne sich Wagner vorstellen. Bei solchen Gelegenheiten könnten sich Bürger und Verwaltung gegenseitig anregen, welche Vorstellungen sie für die Flächen haben.

Die Sache mit dem Denkmalschutz

Die Denkmalamt-Auflagen des Denkmalamts können beim Sanieren allerdings herausfordernd sein. „Insbesondere dann, weil in Baden-Württemberg der Brandschutz über dem Bestandsschutz steht“, sagt Wagner. „Das kann schnell die Kosten in die Höhe katapultieren“, sagt die Architektin. Vor allem erschwere es das städtische Nachverdichten. Auf der anderen Seite werde laut Wagner oft verkannt, dass Denkmäler geeignet sind, um Steuern zu sparen: „Aus Erfahrung kann ein hoher Anteil der Investitionen abgeschrieben werden, sowohl beim selbstgenutzten als auch beim vermieteten Gebäude“, erläutert sie. Auch landesweite Förderungen oder Stiftungsgelder können möglich sein.

Das tut die Stadt

Um in Sachen Sanierung voranzukommen, weist die Stadt Sanierungsgebiete aus und bietet Sanierungsberatungen an. Die umfassen „insbesondere die Beratung privater Bauinteressenten für Bauvorhaben für die Modernisierung von Gebäuden und Wohnungen, die innerhalb eines abgegrenzten Sanierungsgebietes liegen“, erklärt die Stadtverwaltung. Allerdings werden sie kaum genutzt. Auch ein monatlicher Sanierungssprechtag mit einer externen Beratung finde statt. Hier vermeldet die Stadt sogar eine steigende Teilnehmertendenz. Mangels Statistik kann sie jedoch jeweils keine Zahlen nennen.

Trotz der Sanierungsgebiete heißt es, „weiterer Bedarf aufgrund von offensichtlichem Sanierungsstau ist nach Abschluss der älteren Sanierungsgebiete Ende 2026 und 2027 im Bereich der nördlichen Altstadt ablesbar.“ So gesehen gehört der Sanierungsbedarf im übertragenen Sinn auch zum Bestand.