Als Hotspot der Archäologie erweist sich mehr und mehr das Oppidum von Altenburg-Rheinau an der Doppelschleife des Rheins. Sowohl für das baden-württembergische Landesdenkmalamt, als auch für das Zürcher Amt für Kantonsarchäologie ist dieses Gebiet mit seiner 13 000-jährigen Siedlungsgeschichte eine historische Stätte, deren Bedeutung weit über die Grenzen der Region hinaus strahlt.

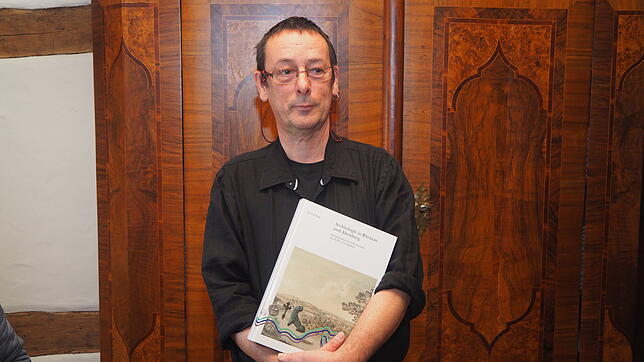

Mehr als 30 Jahre hat sich der schweizerische Archäologe Patrick Nagy mit der spannenden Geschichte dieser einmaligen Grenzregion beschäftigt und die vorliegenden Ergebnisse nun in einer, mehr als zwei Kilogramm schweren Monographie vorgestellt.

Andrea Bräuning vom Landesamt für Denkmalpflege zeichnete kurz die Forschungsgeschichte über die beiden Halbinseln nach. Demnach hatte Ferdinand Keller bereits im Jahr 1864 erkannt, dass es sich bei den Befestigungsanlagen um Überreste eines keltischen Oppidums (befestigte Stadtanlage der La-Tène-Zeit) handelt. Im Winter 1928/29 hatte man entsprechende Scherben gefunden und im Jahr 1930 barg die Staatliche Denkmalpflege unter Georg Kraft aus einer Kiesgrube laténzeitliche Siedlungsreste.

Grenzüberschreitende Arbeit wichtig

Die Grabungen der Universität Tübingen unter Franz Fischer in den Jahren 1971 bis 1977 sowie 1985 förderten zu Tage, dass es sich bei dem Keltenwall um eine Pfostenschlitzmauer handelte. Auch auf der schweizerischen Seite wurden die archäologischen Arbeiten intensiviert und bald waren diesseits und jenseits der Grenze Grubenhäuser, Siedlungsgruben und Töpferöfen gefunden. „Der grenzüberschreitende Ansatz ist für den Erfolg unserer Arbeit ganz wichtig“, zeigte sich Andrea Bräuning überzeugt.

Eine wichtige Frage ist, wie mit diesem einzigartigen Kulturerbe umgegangen wird, wie es erhalten werden kann? Denn die landwirtschaftliche Nutzung mit einem jährlichen Umbruch mittels großer Pflüge fordert seinen Tribut. Als eine schonende Nutzung, die den Erhalt gewährleistet sehen die Beteiligten die Forcierung des Tourismus.

Patrick Nagy erzählte über die Anfänge seiner Arbeit. Mit Hilfe der Luftbildarchäologie habe man die historischen Strukturen in der Landschaft erkennen können. „Inzwischen gibt es mehr als 30 000 Luftaufnahmen, die das Gebiet gut dokumentieren“, gab Nagy zu wissen.

Außerdem hätten die Archäologen in den vergangenen Jahren mehr als 4000 Fundobjekte gefunden, die einen breiten Einblick in das Leben der damaligen Bevölkerung ermöglichen. Nagy lobte das Buch als ein gewachsenes Projekt mit vielen Mitwirkenden. „So ein Werk kann nur in guter Teamarbeit geschaffen werden“, lobte Nagy seine Mitstreiter.

Die Anlage

Das keltische Doppeloppidum Altenburg-Rheinau entstand Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus und bestand bis etwa 50 vor Christus. Die noch heute erhaltenen Schutzwälle umschließen ein Areal von rund 315 Hektar, davon etwa 75 Prozent in Deutschland und 25 Prozent in der Schweiz. Neben vielen Siedlungsresten fanden die Archäologen viele Tonscherben und mehr als 400 keltische Münzen.