Am Vormittag des 24. Juni 1922 kurz vor 11 Uhr verließ Walther Rathenau seine Villa in der Königsallee in Berlin-Grunewald, um sich vom Chauffeur zu seinem Arbeitsplatz ins Außenministerium fahren zu lassen. In einer Kurve wurde sein offenes Cabriolet von einem anderen Wagen überholt, dessen vermummte Insassen mit einer Maschinenpistole das Feuer auf ihn eröffneten und eine Handgranate in den Fond seines Autos warfen.

Der Reichsaußenminister, der Personenschutz ablehnte und Attentatswarnungen ignoriert hatte, wurde von fünf Schüssen tödlich getroffen. Die Täter wurden der rechtsradikalen „Organisation Consul“ zugerechnet. Die Ermordung Rathenaus galt auch der Weimarer Republik.

Die Empörung in ganz Deutschland über diese Mordtat war riesig, das Entsetzen nicht nur im Reich groß, sondern besonders in Rheinfelden, dessen Entwicklung in der Gründerzeit der Stadt und der Großindustrie ohne Walther Rathenau und seinen Vater Emil nicht denkbar gewesen wäre.

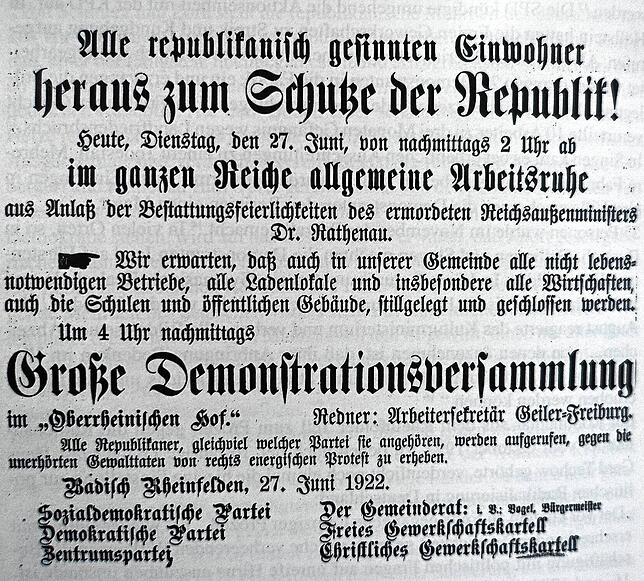

Fassungslos schrieb der „Rheinfelder Anzeiger“ nach dem Attentat: „Eine fluchwürdige Tat! Der deutsche Außenminister, ein Mann, von dessen Art es wenige gibt, meuchlings ermordet.“ Am 27. Juni, dem Tag der Trauerfeier im Berliner Reichstag, fand in Rheinfelden wie überall im Reich eine friedliche Großdemonstration für die Demokratie statt.

In der Lokalzeitung stand der Aufruf: „Alle republikanisch gesinnten Einwohner heraus zum Schutze der Republik! Heute, Dienstag, den 27. Juni, von nachmittags 2 Uhr ab im ganzen Reiche allgemeine Arbeitsruhe.“

An alle Republikaner, gleich welcher Partei, wurde appelliert, gegen die Gewalttaten von rechts energischen Protest zu erheben. Erwartet wurde von den Organisatoren, Parteien, Gewerkschaften und dem Gemeinderat, dass alle nicht lebensnotwendigen Betriebe, Ladenlokale, Wirtschaften, Schulen und öffentlichen Gebäude geschlossen werden.

Am Nachmittag folgte die Demonstrationsversammlung im „Oberrheinischen Hof“, bei der Bürgermeister Rudolf Vogel sprach: „Für Badisch Rheinfelden ist der Verlust des Reichsaußenministers doppelt schmerzlich, als er als der Mitbegründer der Gemeinde Badisch Rheinfelden gelten muss.“

„Geistiger Vater der Gemeinde“

Rathenau, „der geistige Vater unserer Gemeinde“, habe sich „in vorbildlicher Weise“ für den Ausbau der hiesigen Industrie und für den Bau von Arbeiterwohnhäusern eingesetzt. Noch zwei Jahre zuvor habe er seiner Freude über die Weiterentwicklung der Gemeinde und der Industrie Ausdruck gegeben. „Umso schmerzlicher muss uns Rheinfeldern sein Tod sein“, so der damalige Bürgermeister.

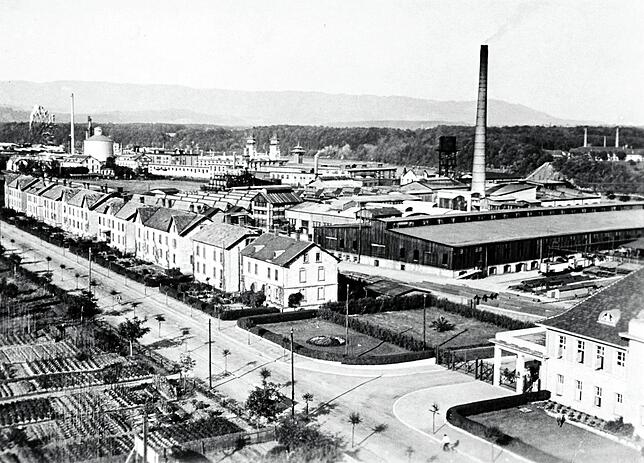

Dazu merkt der Historiker Wolfgang Bocks in seinem Beitrag in den 1997 erschienenen Rheinfelder Geschichtsblättern Nr. 7 („1922 – Rheinfelden vor 75 Jahren“) an: „Wenngleich Vogel Walther Rathenaus Rolle mit der seines Vaters vermischt, so war dieser doch als Erbauer der Elektrochemischen Werke... einer der Rheinfelder Industriepioniere, der sich gerne am Hochrhein aufhielt.“

Walther Rathenau, der älteste Sohn von Emil Rathenau und seiner Frau Mathilde, der den Elektrokonzern AEG von seinem Vater geerbt hatte, engagierte sich mit dem Bauprojekt einer elektrochemischen Fabrik in Rheinfelden, die 1897 ihren Betrieb aufnahm, in dem aufstrebenden Industrieort.

Mehrfach hielt er sich in Rheinfelden auf, um den Bau von nahegelegenen Arbeiterwohnhäusern und Geschäftshäusern zur Versorgung des täglichen Bedarfs voranzubringen. Die Industrialisierung Rheinfeldens lag dem Elektrolyse-Pionier am Herzen, ebenso wie seinem Vater, der 1898 hier das erste große Flusskraftwerk in Europa baute.

Anlässlich des 100-jährigen Stadtjubiläums von Rheinfelden in diesem Jahr kommen die Stadtführerinnen nicht umhin, an den Gründungsursprung der Stadt zu erinnern. Ohne Kraftwerksbau und Industrie, den beiden eng miteinander verwobenen Wirtschaftsmotoren, wäre die Stadtwerdung in dieser Form undenkbar gewesen. Dies hebt Manuela Eder hervor, die seit mehr als acht Jahren als Stadtführerin tätig ist.

Ihr und ihren Kolleginnen war es ein Anliegen, an den 100. Todestag von Walther Rathenau zu erinnern. Der Chemiker und einflussreiche Industrielle scheint etwas in Vergessenheit geraten, während sein Vater Emil bei schauspielerisch inszenierten Kraftwerksführungen regelmäßig ins Gedächtnis gerufen wird. Die Gruppe machte sich sogar auf zu einer Recherchereise nach Berlin und Umgebung auf den Spuren Rathenaus und der AEG.

Wer war dieser Walther Rathenau, der zwar nie in Rheinfelden gelebt hat, aber am Standort Rheinfelden sehr interessiert war und dessen Ermordung in der Bevölkerung so große Trauer und gewaltige Kundgebungen auslöste?

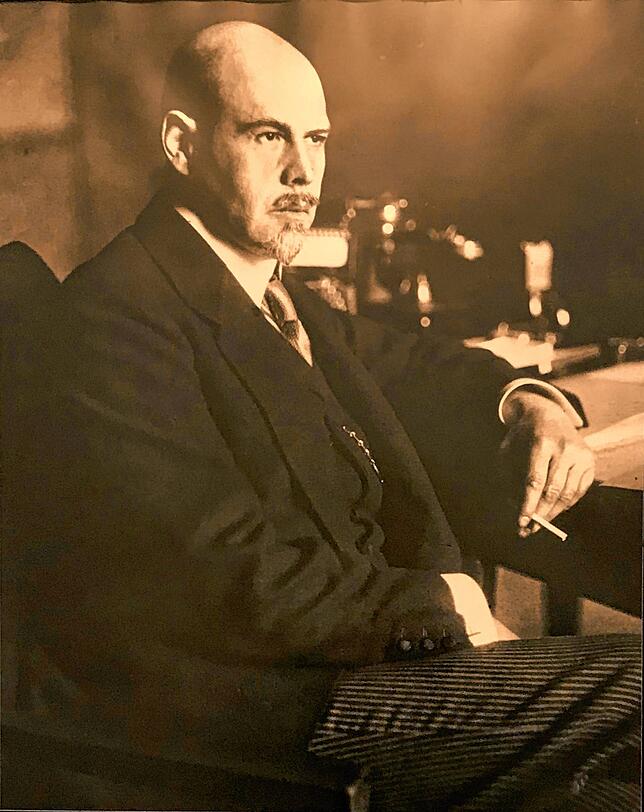

Eine vielschichtige Persönlichkeit

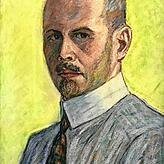

Er war eine vielschichtige Persönlichkeit, Unternehmer, Politiker, Schriftsteller, ein belesener und kunstinteressierter Mann, der zuerst nicht in die Fußstapfen des Vaters treten wollte, sondern sich der Malerei und Philosophie zuwandte. Mitte der 1890er Jahre übernahm er dann den Aufbau der von der AEG gegründeten Elektrochemischen Werke in Bitterfeld und Rheinfelden, das er bis 1907 als Geschäftsführer leitete.

Später machte er eine Diplomatenkarriere und von sich reden, als er im italienischen Badeort Rapallo im April vor genau 100 Jahren, zwei Monate vor dem Mordanschlag, einen Friedensvertrag zwischen dem Deutschen Reich und Sowjetrussland unterzeichnet, in dem beide Länder auf Entschädigungen für erlittene Kriegsfolgen verzichteten – ein bilaterales Abkommen, das in unserer Zeit aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden ist.

Bei ihren Recherchen suchten die Stadtführerinnen die Wohnsitze Rathenaus auf, seine Grunewald-Villa in Berlin und Schloss Freienwalde im märkischen Oderland, den ehemaligen Sommersitz von Königin Friederike Luise von Preußen, das er renovierte und als Arbeitsstätte für seine Kunst und schriftstellerische Tätigkeit nutzte.

Das Schloss ist heute eine Gedenkstätte, beherbergt Mobiliar und Gemälde von ihm. Wie ein Selbstbildnis und Landschaftsbilder zeigen, hatte er eine große Begabung für die Malerei. In dem ländlichen Refugium verfasste der mit dem Dichter Gerhart Hauptmann befreundete Rathenau Bücher und philosophische Schriften, war Gastgeber, der Freunde, Schriftsteller und Künstler in sein Haus einlud. Manuela Eder fasst ihre Eindrücke so zusammen.

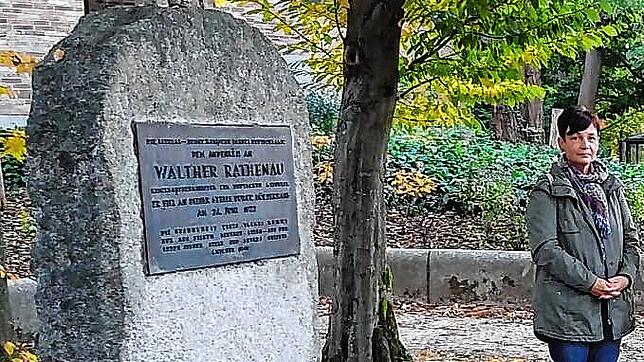

„Er war kein Mann, mit dem man über das Wetter plaudern konnte, sondern eine kultivierte, unglaublich kluge und intellektuelle Persönlichkeit.“ Zeitgleich mit dem Erwerb des Schlosses ließ sich Rathenau die Villa in Grunewald bauen. Unweit der Stelle, an der er erschossen wurde, Ecke Königsallee/Erdener Straße, steht heute ein Gedenkstein.